Lettres de Paris, juin 1876

DEUX EXPOSITIONS D’ART AU MOIS DE MAI

I

L’exposition annuelle de tableaux s’est ouverte le 1er mai au palais de l’Industrie (1). Mais avant d’aborder le chapitre des tableaux, je veux traiter la question importante de la composition du jury chargé de recevoir les envois et de décerner les prix. Les plaintes des artistes, renouvelées chaque année, sont à faire mourir d’ennui l’Administration des beaux-arts. Elle a beau modifier les règlements, démocratiser les institutions, augmenter le nombre des récompenses, elle fait toujours des mécontents. Les artistes dont les toiles ont été refusées, ceux qui n’ont pas eu leur part dans la pluie heureuse des croix et des médailles, les jeunes et les vieux, les élèves et les maîtres, tous, en un mot, ont un reproche à adresser, une rancune à contenter, un cri à pousser au milieu de la sédition générale. Il n’existe pas en France d’administrateurs plus ahuris ni d’administrés plus turbulents.

Pourtant toutes les mesures prises par l’Administration depuis dix ans, les améliorations successives qu’elle a introduites dans les règlements, tout démontre ses bonnes intentions. J’aurais fort à faire pour énumérer les diverses formes qu’a revêtues, au cours des années, la constitution du jury, tellement ces formes ont varié. Primitivement, les tableaux étaient reçus par les membres de l’Académie des beaux-arts, érigée en tribunal suprême. Ensuite, en 1848, alors qu’un souffle de liberté traversait les airs, on décréta d’un coup l’exposition libre ; toutes les œuvres envoyées étaient exposées immédiatement au public à qui revenait ainsi le rôle de suprême arbitre. Puis on imagina d’élire le jury et nous nous débattons avec cette invention depuis plus de dix ans ; tantôt sont admis comme électeurs tous les artistes acceptés à d’autres expositions, tantôt ceux-là seulement qui ont reçu des croix, des médailles, ou un prix de Rome, ou qui sont groupe, fort limité, de votants. En outre, l’Administration nomme un quart des membres qu’elle choisit toujours parmi un petit cercle d’artistes.

Mon humble opinion est celle-ci : en matière de gouvernement, il n’y a que deux voies possibles : le despotisme le plus absolu ou la liberté la plus complète. J’entends par le despotisme le plus absolu le règne autocratique de l’Académie des beaux-arts. On a eu tort de retirer le pouvoir de ses mains pour le confier aux mains d’un jury électif dont les jugements varient fatalement d’année en année. L’Académie seule, avec ses traditions, ses entêtements solennels, avait le droit de se constituer en tribunal suprême ; la déposséder, c’était tuer l’institution du jury, en lui ôtant son caractère officiel de pédantisme. Un artiste dont l’oeuvre était refusée par une décision du corps enseignant n’osait se plaindre ; il connaissait les goûts de ses juges, il ne pouvait s’en prendre qu’à lui s’il avait eu la maladresse de présenter un ouvrage sortant des règles sacrées. La sainte routine poussait la machine, la tyrannie s’étalait grassement. Qu’on en revienne l’année prochaine à un jury académique, ce jury sera à sa place, jugera en toute autorité, fera même accepter ses jugements, grâce au respect que nous avons en France pour les médiocrités que nous divinisons. Chez nous, il suffit d’un uniforme officiel. Un suisse d’église fait ranger toutes les dévotes rien qu’en frappant les dalles de sa hallebarde. Mettez à sa place un sacristain sans uniforme, sans épée, sans chapeau empanaché, et vous verrez si les dévotes obéissent

Voici plus de dix ans que le jury électif nous régale d’un spectacle éberluant, avec le caprice de ses décisions et son manque de méthode et de logique. Il est sévère, il est indulgent, mais personne ne peut dire en vertu de quels principes. Cette année-ci c’est le peintre X qui fait la loi, l’année prochaine ce sera l’influence du peintre Z qui l’emportera. Nous avons des Salons tantôt roses, tantôt bleus, tantôt verts. Cela dépend de la coterie qui a saisi le pouvoir. Naturellement, ces messieurs appuient leurs propres élèves, se démènent pour que leurs confrères laissent passer une toile même médiocre en vertu de ce principe, que charité bien ordonnée commence par soi-même. Ils ne froncent le sourcil que devant les artistes originaux, ceux qui vont leur propre chemin avec la ténacité du talent. D’ailleurs, si vraiment on tient au jury électif, ne serait-il pas logique qu’il soit élu par la voix générale de tous les artistes qui envoient leurs œuvres ?

Le droit de vote n’est acquis qu’à ceux qui ont reçu une médaille, c’est-à-dire à ceux-là exactement qu’on fait entrer au Salon sans examen et qui n’ont pas besoin d’élire des juges plus ou moins libéraux. Le reste, la foule, ceux qui auraient intérêt à voter pour des juges pour augmenter leurs chances d’être reçus, voient tout cela les bras croisés. Leur sort se décide à huis clos.

Ainsi, à mon avis, si elle veut sortir d’embarras, l’Administration des beaux-arts a le choix ou de revenir au système du jury académique, ou d’instituer des expositions libres. Et, selon moi, puisque le jury académique est une impossibilité après le régime actuel, le seul parti à prendre c’est d’ouvrir toutes grandes les portes du palais de l’Industrie. L’unique argument qu’on avance contre ces expositions libres, c’est qu’elles seraient contraires à la dignité de l’art. Cela est tout bonnement ridicule. On traite le beau en monsieur délicat qui craint les courants d’air. Il faut que toutes les issues soient bien closes pour que les chefs-d’œuvre ne s’enrhument pas. Les salles d’exposition se transforment en salons aristocratiques dans lesquels les toiles doivent être lisses et satinées comme la peau d’une jolie femme. Un tableau brutal, traité avec les rudesses du génie, fait tache, et la dignité de l’art n’admet pas de tache parmi les peintures lavées avec soin des maîtres contemporains. Il faut dire cependant que le jury électif a porté un coup sérieux à la dignité de l’art, en acceptant presque tous les tableaux, de sorte qu’il a fallu chaque année augmenter le nombre des salles. Les tableaux se multiplient, c’est la marée qui monte ; visiter le Salon, cela représente tout un pèlerinage, et l’on conçoit difficilement quels tableaux sont refusés par le jury, en voyant ce qu’il accepte. Je l’ai déjà dit : sa sévérité s’exerce non sur les oeuvres médiocres, mais sur celles qui se signalent par leur originalité. Si l’abolition du jury est souhaitable, ce serait uniquement pour l’empêcher de laisser à la porte pendant une dizaine d’années des gens comme Delacroix, Decamps, Courbet, Théodore Rousseau. Nous avons des expositions quasi libres, où figurent impunément les reproductions honteuses, banales, des élèves des jurés. Nous voudrions avoir des expositions tout à fait libres, où aurait droit d’accès le génie naissant avec toutes ses étrangetés.

La question s’offre, d’ailleurs, sous un point de vue pratique. On devrait cesser de considérer le Salon comme un concours, comme entraînement. Des centaines de médailles et de croix ne feront pas naître un seul grand artiste. Il faudrait ne plus distribuer la moindre récompense, et regarder les expositions comme des marchés ouverts à tous les artistes. L’Administration, en donnant aux artistes la facilité d’exposer leurs œuvres et de les vendre, ferait pour eux tout ce qu’elle peut raisonnablement faire. Elle leur éviterait ainsi de passer par les mains des marchands de tableaux ; elle créerait une sorte de magasin général qui serait à la fois un musée et une boutique de vente. Le public entrerait là sans s’imaginer qu’il entre chez le bon Dieu, dans une confiserie exquise où les bonbons sont soigneusement choisis parmi les plus sucrés. Chacun irait aux tableaux qui lui plairaient, achèterait s’il avait de l’argent en poche, ou tout au moins ferait une réputation à son peintre favori. Le mot « médaille », écrit sur le cadre, ne forcerait l’admiration de personne. Nous aurions enfin ce qui existe pour les livres sans les librairies : un étalage complet des divers talents. Ce n’est pas la place qui manquerait ; dès demain, l’Administration peut fonder un étalage permanent de ce genre, qui joindra à la stricte équité l’utilité pratique. Mais j’ai peur que nous ne soyons pas assez démocratiques pour oser ouvrir ainsi le bazar du beau.

Le grand obstacle sera toujours la vanité des artistes. Ils se plaignent du jury, mais ce serait encore pire si l’on abolissait le jury. Après avoir conseillé à l’Administration d’établir des expositions libres pour avoir la paix, je commence à me demander, examinant les choses de plus près, si elle ne se préparerait pas ainsi un surcroît d’ennuis. Plus de récompenses, bon Dieu ! que diraient nos mères et nos femmes ? Depuis l’âge de cinq ans, on nous habitue à porter des croix en fer-blanc sur la poitrine ; plus tard, à seize et dix-sept ans, on nous couronne de feuilles de laurier comme les triomphateurs de l’Antiquité ; et ainsi, quand nous sommes grands, nous restons petits garçons : il nous faut des bouts de ruban rouge pour faire joujou. Un juge de paix de cinquante ans qui reçoit la décoration, est embrassé par sa vieille mère, comme le jour où il lui a rapporté son premier accessit. Puis, si tout le monde pouvait entrer au Salon, quelle gloire y aurait-il à s’y trouver ?.

La moitié des artistes, qui sont artistes par gloriole, préféreraient se vautrer sur un canapé dans leur propre atelier. Malgré nos révolutions, nous sommes une nation d’aristocrates ; nous aimons à être placés à part, au-dessus de la foule, avec un brevet de génie collé au milieu du dos. Enfin, l’Administration ne tiendrait plus sous sa main un peuple d’échines souples, quêtant des médailles et des croix ; la pauvre Administration s’ennuierait à périr dans ses bureaux vides de solliciteurs.

Il n’en reste pas moins vrai que seules les expositions libres seraient capables de donner une idée exacte du mouvement artistique contemporain, année par année. Il n’y aurait pas comme à présent des fonctionnaires à la porte d’entrée, ne laissant passer que les oeuvres portant l’estampille des formules consacrées. La production entière de toute une année se déroulerait devant les yeux du public. Toutes les tentatives s’étaleraient en plein jour, les innovations originales n’attendraient pas une bonne douzaine d’années la chance de tomber sous les yeux du public. D’autre part, fatalement, les expositions libres se nettoieraient peu à peu du fatras superflu et encombrant. Il ne s’écoulerait pas quatre ou cinq ans avant que les artistes que la vanité seule conduit, les amateurs, les jeunes demoiselles fraîches émoulues de leurs pensions, ne s’éloignassent, du moment que le fait d’exposer au Salon ne constituerait plus une garantie de talent. Je sais bien que des tableaux absurdes s’y glisseraient malgré tout. Peut-être l’Administration trouverait-elle moyen d’écarter les peintures trop comiques ; il est toujours facile de distinguer les extravagances d’un ignorant des procédés singuliers d’un art original. Et après tout, je ne vois pas grand mal à ce que même les tableaux absurdes pénètrent au Salon : ils ne sauraient nuire aux oeuvres maîtresses, et tant mieux si les visiteurs rient : le rire est sain et dispose aux sentiments les plus généreux.

Le véritable triomphe de l’art à l’exposition se résume en ceci, que la création humaine apparaît en elle développée à l’infini, avec toute l’amplitude et la chaleur qui ne peuvent se rencontrer qu’au sein du peuple.

La preuve que tout le monde reconnaît la nécessité de ne rien cacher au public des œuvres artistiques, c’est qu’on a plusieurs fois constitué un « Salon des Refusés » où les tableaux rejetés par le jury pussent trouver place. C’est surtout le Salon des Refusés de 1863 qui est demeuré dans les mémoires. Il a fait connaître tout un groupe de nouveaux peintres qui sont aujourd’hui en tête d’un mouvement. C’est dans un Salon des Refusés qu’il faudra toujours chercher les maîtres de l’avenir, les artistes qui ont le mérite de ne pas peindre selon les lois consacrées par l’Académie. Après deux ou trois essais, l’Administration a déclaré que cette exposition offensait la dignité de l’art ; c’est l’éternel argument sous lequel on écrase tout ce qui sort des formules routinières. La vérité, c’est que l’existence d’un Salon des Refusés côte à côte avec le Salon officiel, irritait profondément les membres du jury, les gros bonnets académiques, et menaçait de déchaîner une révolution.

Cette année-ci le jury a fait preuve d’une sévérité exceptionnelle. Mais, comprenez-moi bien : cette sévérité ne s’exerce pas, encore une fois, contre les productions médiocres et mesquinement honnêtes, l’exposition est encombrée de tableaux lamentables, d’une trivialité et d’une mièvrerie extraordinaires. Le jury est sévère pour les œuvres qui battent en brèche ses traditions artistiques, il est impitoyable à toute religion qui n’est pas la sienne. Je prendrai un seul exemple. Manet, dont on a reçu les tableaux dix ans de suite, a été cette année-ci jeté dehors sans façon (2). Il est entendu que Manet n’est pas bien vu des membres ordinaires du jury. Mais à quoi cela rimait-il de l’accepter dix fois et à la onzième, de lui fermer la porte au nez, alors que le caractère de ses œuvres est évidemment resté le même ? La raison en est tout simplement que le jury manque d’esprit de suite et qu’il est soumis à l’autorité de deux ou trois peintres influents qui en prennent tour à tour la direction. Je reviendrai sur cette sévérité de parti pris quand je parlerai de Manet.

Un groupe de peintres exclus chaque année du Salon à également décidé d’organiser sa propre exposition. C’est un parti fort raisonnable et qu’on ne saurait qu’applaudir. J’ai l’intention de consacrer quelques pages à l’exposition de ces artistes qui a lieu rue Le Peletier. Et de tout cela on peut tirer cette conclusion, que le jury, bien entendu, n’empêche pas l’apparition d’œuvres géniales, mais qu’il joue cependant un vilain rôle qui finira par le rendre odieux à tout le monde, celui de l’eunuque debout, sabre au clair, devant les portes du Salon, pour barrer l’entrée aux talents virils.

En gravissant, le 1er mai, le large escalier du palais de l’Industrie, j’étais dans un grand embarras : quel point de vue critique devrais-je adopter pour examiner les œuvres exposées ? En moi habite un seul grand amour : l’amour de la logique. Dans un compte rendu du Salon tout dépend du point de départ.

Il y a deux façons de regarder les choses : du point de vue absolu du talent, ou du point de vue des qualités relatives du mérite.

Le talent absolu, c’est le chef-d’œuvre, c’est l’artiste original qui crée quelque chose d’individuel, c’est la rare occasion qui se produit de loin en loin et demeure comme un événement dans l’histoire d’un peuple. En partant de cette idée on ne trouvera pas dix tableaux dignes d’éloges parmi les deux mille accrochés au Salon. J’ai déjà suivi cette voie ; je décrivais des expositions en ne citant que quelques peintres, ceux qui à mon avis donnaient le ton à l’époque, et j’ai failli être lapidé par la foule. On m’accusait de partialité, de servir les intérêts d’une coterie, d’être entré dans la critique, botté, une cravache à la main. Personne ne voulait comprendre que dans ce révolutionnaire de l’art il y avait tout simplement un critique honnête, tâchant d’introduire quelque logique dans une chose où jusqu’ici régnaient chez nous les commérages ou la fantaisie.

Décerner des louanges relatives, c’est reconnaître toutes les bonnes intentions. Là, on ne creuse pas de gouffre infranchissable entre les oeuvres austères qui survivront à leur époque, et les gentils petits riens qui durent une saison. On examine tout, on analyse à la loupe les différentes catégories de médiocrité, on descend dans l’art jusqu’à la mode, jusqu’à l’engouement pour le trompe-l’œil et la pose mensongère. La sévérité en pareil cas est hors de propos. On est tout indulgence. Si les grands talents sont rares, par contre tous les artistes sont spirituels et adroits.

Les génies surgissent à raison d’un par génération, au plus. Le Salon, ne pouvant pas exhiber chaque année des œuvres de maître, tourne fatalement à la foire à peinture, dont l’étude vaut surtout pour contrôler le mouvement du goût des gens moyens. Derrière quelques peintres connus se tient toujours une foule de véritables fabricants, fournissant des toiles peinturlurées aux châteaux, aux églises et aux simples maisons bourgeoises. J’imagine là un vaste atelier où se rendent les gens désireux d’ajouter un haut luxe au décor de leur maison. Le Salon, ce bazar dont j’ai parlé, convient mieux aux fabricants qu’aux maîtres. Le catalogue du Salon de 1876 porte que celle-ci est la quatre-vingt-treizième exposition officielle. Si on suppose une moyenne de mille ouvrages à chaque exposition, on obtient le chiffre colossal de quatre-vingt-treize mille tableaux qu’un jury a certifiés dignes d’être exposés et qui ont été engloutis par le commerce. À peine quelque cinq cents qui aient surnagé ! Cela est épouvantable, et prouve que le Salon ne peut être qu’une simple boutique comme toute autre, renouvelant son stock, à l’affût de la mode, mettant continuellement en circulation une marchandise qui s’use et disparaît.

Quand on rencontre un créateur, on doit se mettre à genoux devant lui. Mais la majorité, la vaste majorité, se compose de copistes, de décorateurs intelligents, d’ouvriers adroits, de gens spirituels. Bien sûr, ils ont aussi leurs mérites, certains d’entre eux poussent l’habileté si loin qu’elle supplée au talent. Ils sont d’ailleurs indispensables.

Une nation civilisée ne peut se dispenser d’avoir toute une armée d’artistes pour satisfaire aux besoins esthétiques de la foule. Si la peinture était un terrain réservé aux seuls maîtres, alors il n’y aurait qu’une élite qui serait contentée. Il faut vendre des tableautins qui conviennent à tout le monde.

Il est même utile qu’il existe une École des beaux-arts où on dresse des artistes, tout comme il existe une École d’arts et métiers où on forme des ingénieurs. À un certain degré de culture le besoin de voir de la peinture est aussi développé chez un peuple que le besoin d’inventer de nouveaux moteurs mécaniques.

Du reste, les peintres ne consacrent-ils pas tous leurs efforts à nous plaire ? La grande peinture a presque disparu ; on ne voit guère d’images de sainteté, très peu de tableaux historiques, mais par contre un véritable flot de tableaux de genre, de futilités amusantes. On croit feuilleter un Magasin pittoresque (4) ; on regarde cela sans fatigue, le sourire aux lèvres. Si le public s’attroupe devant certaines toiles, soyez sûr que celles-ci représentent quelque scène dramatique ou simplement plaisante qui émerveille ces grands enfants. Leur « genre », c’est la petite monnaie de l’art, les tableaux trouvant un débit assuré, les sujets accessibles à tout le monde. Les « portraits » de même sont bons enfants, tous ont un aspect fort présentable. Ils nous regardent de leurs cadres, dans des poses élégantes. Ils sont roses et bien portants ; les messieurs en habit noir, la barbe bien peignée, les dames en toilette de circonstance comme si elles échappaient à l’instant même des mains du coiffeur. Mais le plus surprenant, c’est que toutes ces dames avec leurs cavaliers appartiennent à la même famille, une famille proprette, luisante, une famille qui ne fait rien de ses mains et dont chacun s’en irait en morceaux s’il s’avisait de tourner la tête. En somme, les portraits font l’effet, assez réjouissant, d’une soirée mondaine où tous les invités seraient pendus aux murs et garderaient le silence le plus impénétrable. Les « paysages », enfin, brillent d’une fraîcheur printanière. J’avoue que ceux-ci me plaisent davantage, même les plus médiocres d’entre eux. Ils font rêver à la nature, au vaste ciel, aux forêts profondes, aux lacs riants. D’ailleurs la véritable école française se révèle en eux, un souffle nouveau, l’effort vers l’analyse et la vérité.

Je viens de faire l’apologie de la médiocrité mais, à vrai dire, le cœur me manque pour descendre jusqu’à l’analyse de ce que j’ai appelé les qualités d’un mérite relatif. Je n’ai pas le temps, je ne me sens pas suffisamment de sang-froid parmi deux mille tableaux de valeur presque égale pour distribuer les louanges et le blâme et donner à chacun son dû ; du reste, ce serait s’attarder sans profit aucun à des bagatelles. En gros, le Salon de cette année ressemble en tous points au Salon de l’année précédente et à ce que sera le Salon de l’année prochaine. Il ne saurait être ni meilleur ni pire. Il représente Paris, le grand foyer de l’intelligence où, dit-on, on ne peut se défendre d’être spirituel et qui fournit l’art à l’étranger comme il fournit au monde entier du savon, des gants et des parures. Non, je me soustrais à l’obligation de donner des notes comme un maître d’école et d’assigner à chacun sa place. Je préfère, à mes propres risques et périls, chercher encore une fois à me réfugier sinon chez des talents irréfutables, au moins dans la critique de quelques peintres choisis parmi ceux qui jouissent du succès le plus éclatant et dont les œuvres caractérisent le moment artistique que nous vivons. Ce seront des observations faites au courant de la plume, pas plus ; je ne toucherai qu’à la crème de l’exposition, aux tableaux qui font parler d’eux. Et même je ne tenterai pas de renforcer mes jugements par une étude explicite quelconque, en développant une théorie esthétique détaillée.

Hélas ! avec quelle joie ardente je me livrerais à l’enthousiasme pour quelque maître ! Mais je ne puis qu’évoquer les grandes ombres de Delacroix et d’Ingres, ces génies obstinés, disparus du monde sans avoir trahi leurs dons. Ces géants n’ont pas laissé d’héritiers, et nous attendons toujours les génies de l’avenir. Courbet, vieilli, chassé comme un lépreux, s’en va déjà à leur suite dans l’histoire. Lui aussi appartient dès aujourd’hui aux morts, aux artistes dont les tableaux seront éternels par leur force et leur vérité. Parmi les vivants, à peine un ou deux s’efforcent de se hausser au rang des créateurs.

Il est difficile de se conformer à une classification quelconque. Je vais m’en tenir à quatre groupes : la grande peinture, les portraits, la peinture de genre, et les paysages, uniquement d’ailleurs pour mettre un peu d’ordre dans mes remarques.

Un sort heureux m’autorise à citer en premier lieu Puvis de Chavannes, le seul de nos peintres qui fasse réellement de la grande peinture. Il a fait siens les tons neutres de la fresque aux teintes délavées qui conservent la plus noble sévérité de style. Le dessin, sobre et net, légèrement archaïque et allongé, prend une importance particulière dans ces immenses tableaux paisibles, créés pour l’ennoblissement des édifices. Mais comme cet artiste n’est pas sorti de l’École des beaux-arts et qu’il apporte dans l’art des traits fort originaux, l’Administration n’a osé lui confier aucun travail important. Voici pourtant qu’elle s’est enfin décidée à lui commander quelques peintures murales pour l’église de Sainte-Geneviève qu’on est en train de restaurer. Puvis de Chavannes a exposé le premier tableau avec l’explication suivante qu’on lit dans le catalogue : « Dès son âge le plus tendre, sainte Geneviève donna les marques d’une piété ardente. Sans cesse en prière, elle était un sujet de surprise et d’admiration pour tous ceux qui la voyaient. » Alors qu’elle est encore enfant, un évêque remarque la sainte dans une foule et la bénit. La figure de la petite fille est attachante par sa grâce et sa douceur. Les groupes sont peints très artistiquement avec cette simplicité qui donne une valeur aux moindres lignes. Voici assurément de la peinture décorative au sens le plus large du mot, celle qui doit imprimer de la grandeur à un monument et non le rapetisser, qui doit le doter de la sérénité d’une idée sublime exprimée avec une originalité nette et tranquille.

Mais, par exemple, comment faire comprendre à Gustave Doré qu’il s’abuse étrangement en s’imaginant qu’il fait de la grande peinture décorative quand il expose chaque année soixante mètres carrés de toile couverte de peinture. Le plus curieux de tout serait de savoir où il case ces colossales erreurs, car on ne voit ces tableaux nulle part. Si Doré les garde chez lui il a dû louer un magasin affecté à ce seul usage.

Gustave Doré, Jésus-Christ entrant à Jérusalem

Cette année il a exposé Jésus-Christ entrant à Jérusalem. Jésus, assis sur l’âne légendaire, s’avance le long de la rue, suivi d’un vaste cortège. Dans la première minute on ne voit rien du tableau qu’une forêt de palmes qu’agite la foule ; c’est cela qui vous frappe surtout et accapare l’attention. Aucun style, pas une ligne calculée et menée à bien : le tableau fait l’impression d’une énorme tache bigarrée, d’une vinaigrette de faux tons, d’une étrange bousculade de figures, dessinées selon le procédé habituel du peintre qui supplée à son ignorance absolue de l’anatomie par une habileté à croquer des bouffons toujours identiques. Je soupçonne qu’il a voulu cette année se laver des reproches que des critiques lui avaient adressés, de peindre trop noir : il a barbouillé sa toile des couleurs les plus claires et les plus criardes ; mais, claire ou foncée, elle n’est toujours qu’une estampe colorée d’une grandeur démesurée, ce qui rend encore plus évidentes la pauvreté du style et l’absence de véritable originalité. Doré qui est un dessinateur fort pittoresque et amusant quand il se contente d’illustrer des éditions de luxe, devrait jeter le pinceau et reprendre la plume.

Mazerolle, La Filleule des fées

Je citerai encore, parmi les grands tableaux, une œuvre très gentille de Mazerolle, La Filleule des fées, qui devrait servir de carton à une tapisserie des Gobelins, ainsi que deux autres tableaux :

Monchablon, Jeanne d’Arc (ce n’est pas le tableau dont parle Zola mais il donne une idée de son style)

L’Entrée de Mohammed II à Constantinople de Benjamin-Constant et la Jeanne d’Arc de Monchablon. Le premier semble le fruit des efforts d’un bon élève de Cabanel tourmenté par la grande ombre de Delacroix. Quant au second, il est encore pire que le premier, car cette Jeanne-d’ Arc, cette grosse fille montée sur un cheval caracolant, est la figure la plus vulgaire qu’on puisse concevoir. Il faut constater par ailleurs que Jeanne d’Arc n’a rien inspiré de bon jusqu’ici à aucun artiste de France. Voltaire a écrit à son propos une obscénité (2).

Ingres, Jeanne d’Arc au couronnement de Charles VII

Ingres a perpétré un bien mauvais tableau, sans compter les sottes tragédies et les statues absurdes. Cette fille forte et douce, cette étonnante créature, comme jaillie du rêve d’un poète, ne se prête pas à notre art.

Je passe à la peinture historique de dimensions plus modestes. Ici les tableaux se rétrécissent et ne dépassent pas trois ou quatre mètres carrés. Je commencerai par donner libre cours à mon ressentiment contre Cabanel, le maître de l’Académie des beaux-arts, qui a une influence si néfaste sur nos jeunes peintres. Il a fait La Sulamite. Vous comprenez, il a représenté l’épouse du Cantique des cantiques et pour que personne ne s’y trompe il a cité dans le catalogue son appel : » J’entends la voix de mon bien-aimé ! Le voici qui vient bondissant sur les montagnes, franchissant les collines. Le voici qui se tient derrière notre mur, et qui me dit : Levez-vous, hâtez-vous, ma bien-aimée, ma colombe, et venez ! « Et qu’est-ce ? Cabanel n’a rien tiré de ces paroles enflammées qu’une dame de cire semblable à celles qui pivotent dans la vitrine des perruquiers, une dame fort bien coiffée, aux longs cils soyeux, à la peau rose tirant sur le jaune et comme boucanée. Et pour montrer qu’elle écoute la voix du bien aimé, il l’a contrainte à lever un peu la tête et à arrondir les yeux comme une poule aux écoutes : une main est levée, l’autre portée au sein. Je ne peux malheureusement pas rendre justice à l’aspect élégant de cette dame – une sultane de harem typique – ni faire sentir tout le parfum de poncif et de bêtise bourgeoise exhalé par ce tableau. Oui, voilà tout ce que Cabanel a inventé pour dépeindre cette créature de feu, cette Israélite qui languit d’impatience en attendant l’époux. Il a fait une odalisque d’un sou, une figure qui mériterait de personnifier l’Asie en turban entre les symboles des cinq parties du monde. Jamais encore l’Académie n’a donné de preuve plus décisive de la banalité foncière de ses aperçus artistiques.

Sylvestre, Locuste essayant en présence de Néron le poison préparé pour Britannicus et Bouguereau,Sainte Vierge pleurant son Fils divin

De même, Bouguereau a peint une Sainte Vierge pleurant son Fils divin, de laquelle l’élégance poncive est fort curieuse dans son genre. Mais je préfère passer tout de suite au tableau de Sylvestre, Locuste essayant en présence de Néron le poison préparé pour Britannicus ; le public et la critique portent aux nues cette toile. On dit même que le peintre, un homme très jeune encore, recevra une médaille d’honneur. Sylvestre a pris des leçons dans l’atelier de Cabanel mais il est clair que dès ses débuts il s’est montré capable de plus d’énergie et de force que son maître. La scène est conçue dramatiquement. Néron, très gros, la tête ronde, avec la physionomie immobile des empereurs romains telle que nous la préserve la sculpture antique, écoute les explications de Locuste, une grande femme noire, maigre et nerveuse, qui appuie familièrement la main sur le genou du maître. Devant eux un esclave, foudroyé par le poison, hurle par terre, agitant convulsivement les jambes. Il va de soi que cet esclave nu est mis là uniquement pour fournir à l’artiste un prétexte pour peindre un beau torse selon les règles académiques. Ce torse, très correct, est fatalement un peu froid, comme le sont les souffrances du malheureux ; la pose et le raccourci sentent trop l’artifice. Le fond du tableau, représentant un palais de marbre vert et jaune, frappe les yeux et je suppose qu’il n’est pas pour peu dans le succès de l’œuvre, car si la foule s’arrête devant elle, c’est en grande partie parce que ce marbre donne un aspect original à la toile. Il est difficile de dire s’il y a chez Sylvestre un tempérament original, parce que jusqu’ici tous ses procédés font irrésistiblement penser aux procédés du maître. Mais il a probablement de la ténacité et c’est un mérite incontestable. Maintenant il ne lui reste qu’à se faire créateur.

Bonnat, La Lutte de Jacob

Bonnat a exposé La Lutte de Jacob. Voilà encore un prétexte à peindre le corps nu – et rien de plus, d’autant que Bonnat alourdit d’une façon extraordinaire tout ce qu’il reproduit. On croirait vraiment qu’il peint avec du mortier. Ses saintes-vierges, ses christs, ses anges, adhèrent à la terre ; il a beau leur attacher des ailes, ils sont trop pesants pour s’élever du sol. Ce n’est pas que je me plaigne de la solidité de Bonnat qui, lui, défend les transports des peintres spiritualistes. Mais, en vérité, je souhaiterais plus de feu dans cette peinture de chairs qui fait penser à du crépissage. Ses deux lutteurs, l’ange et Jacob, sont deux gaillards bien portants, aux muscles tendus par l’effort. Nous voyons là un travailleur puissant, mais nous ne voyons pas d’artiste dans l’acception nerveuse que nous donnons aujourd’hui à ce mot.

Henner a exposé un Christ mort, auquel je fais le reproche, au contraire, qu’il est peint trop maigre. Le cadavre se fait remarquer par une pâleur nacrée, une peau de jeune fille chlorotique que le peintre a étudiée jusqu’aux moindres pores. C’est fait avec délicatesse et exactitude, mais on pense involontairement à la large brosse des maîtres et cette manière paraît bien tatillonne. Il y a là beaucoup de science, beaucoup d’art, même une façon assez indépendante de regarder les choses et de les rendre ; seulement tout cela ne s’élève guère au-dessus du niveau de la médiocrité et se distingue par une absence totale d’originalité et d’audace.

Vollon, Femme du Pollet

Entre toutes les grandes toiles, il est hors de doute que l’attention a porté principalement sur le tableau de Vollon : Femme du Pollet, à Dieppe (Seine-Inférieure). Vollon s’est assuré une position élevée dans la peinture grâce surtout à ses études d’objets inanimés, et c’est pourquoi son tableau de cette année a été une surprise et un triomphe. Figurez-vous une Junon déguisée en femme de pêcheur déguenillée et qui étale des épaules magnifiques sous les haillons qui la couvrent. Elle porte sur le dos une bourriche vide ; les jambes nues se voient sous la jupe trouée, des jambes fortes, rondes, charnues, copiées sur une statue antique. Je ne sais pas si Vollon a réellement déniché ce modèle à Dieppe ; je veux bien le croire, mais dans ce cas le plus pauvre village de cette région peut se vanter de beautés remarquables. L’intention réaliste est évidente ; seulement c’est un réalisme à large envergure, s’envolant dans l’épopée. En rencontrant au bord de la mer une femme si belle, on s’incline malgré soi devant sa beauté. Sans doute, Vollon est un très grand talent, mais je lui tiens un peu rigueur d’avoir eu recours à un expédient usé afin d’assurer une fortune à son oeuvre : il a jeté les haillons d’une mendiante sur une copie de la Vénus de Milo. Je ne nie pas qu’on tombe sur des femmes admirablement bien faites et très belles dans les classes pauvres, seulement elles ont un tout autre genre de beauté. En un mot, la femme du pêcheur peinte par Vollon ne respire pas la vérité comme la respirerait une créature tirée de la vie.

Fantin-Latour, L’Anniversaire.

Je citerai enfin le tableau étrange de Fantin-Latour, appelé L’Anniversaire. C’est un hommage à Berlioz. Quelques figures tressent des guirlandes de fleurs autour du médaillon du grand musicien. La Musique se lamente, tandis que les créations lyriques du maestro, personnifiées par les héroïnes de ses opéras, jettent des couronnes. Tout cela est bien obscur et allégorique. Mais on ne peut se défendre de louer sans réserve la peinture habile, si ardente et limpide de tons et de couleurs. Bien que le tableau de Fantin n’attire pas particulièrement l’attention du public, il n’en compte pas moins comme une des trois ou quatre compositions les mieux réussies du salon. J’applaudis surtout à l’originalité de la conception et de l’exécution.

Et voilà : je suis obligé de passer aux portraits, non qu’il manque de tentatives dans la grande peinture, au contraire ! Mais parce que je n’ai pas envie de répéter à propos de tous les tableaux ce que j’ai dit à propos de quelques-uns. Les tableaux se suivent et se ressemblent comme des gouttes d’eau. D’ailleurs, les portraits sont la menue monnaie de la peinture historique. Comme les grands tableaux se vendent difficilement, on est malgré soi entraîné à peindre des duchesses ou de simples bourgeoises, ce qui rapporte des sommes honnêtes. Un artiste qui se respecte ne fait pas de portraits à moins de dix mille francs chacun.

Parmi les portraits il faut nommer comme le plus réussi, non par ses mérites réels mais par le succès qu’il a remporté auprès du public, celui de Mme Sarah Bernhardt, sociétaire de la Comédie-Française, exécuté par Clairin. La jeune artiste est étendue sur un canapé dans une pose nonchalante, et son corps a pris des sinuosités si serpentines qu’il est impossible de deviner où se trouvent ses flancs, ses genoux ou ses talons. Je sais bien que Mme Sarah Bernhardt passe pour la personne la plus maigre de France ! mais ce n’est pas une raison pour l’allonger sur un canapé de telle façon que son peignoir paraisse ne recouvrir aucun corps. Les boutons même tiennent plus de place. Ajoutez que le canapé est rouge, les coussins jaunes, et qu’un borzoï est couché sur le tapis, et vous aurez une idée de la tache éclatante que fait le tableau pendu au mur. Peu s’en faut que la jeune actrice n’ait fondu entre les brasiers allumés par le peintre. Enfin, la tête m’a paru peu ressemblante, trop flattée dans le sens de la beauté conventionnelle. Mme Sarah Bernhardt n’est pas jolie, mais elle a des traits fins et intelligents, dont Clairin n’ a su rien faire qu’un minois régulier et vulgairement sensuel, tel que le peindrait un Cabanel.

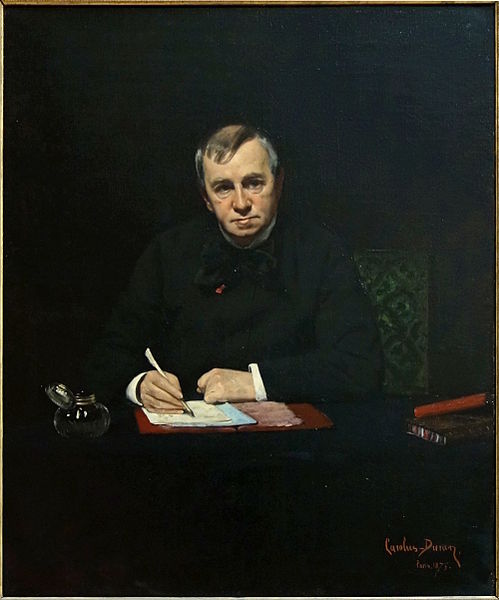

Carolus-Duran, Portrait d’Emile de Girardin et Portrait de la marquise d’Anforte

Il faut compter comme un des bons portraits du Salon celui d’Émile de Girardin peint par Carolus-Duran. Le célèbre publiciste est assis derrière son bureau, la plume à la main ; il a levé la tête et attend évidemment l’inspiration. C’est une page très vivante, très juste, comme on en rencontre rarement chez Carolus-Duran. Le fond, d’un ton sombre, fait ressortir avec relief la physionomie alerte, d’une ressemblance surprenante. Émile de Girardin n’est plus jeune, les ans lui ont donné une face caractéristique de vieillard à la barbe courte, creusée de deux rides profondes, l’ovale des joues rentré et un peu pendant, et en dépit de tout cela, quand vous l’avez contemplé un moment, vous voyez un feu d’animation éclairer ce visage prestigieux qui au premier instant appelait presque le sourire. L’autre portrait exposé par Carolus-Duran me plaît beaucoup moins : c’est le portrait de la marquise d’Anforte. Cette dame, habillée de blanc, descend lentement un escalier magnifique. Mais là malheureusement l’artiste s’est laissé séduire par son amour des étoffes riches et des accessoires qui brillent d’un éclat trop vif.

Un autre portrait excellent, c’est celui de votre romancier Ivan Tourgueniev, par Harlamoff. Au dernier Salon ce peintre avait produit un gros effet avec son portrait de Pauline Viardot. Sa manière est caractérisée par une solidité de facture frappante. Il peint puissamment et largement, ne triche pas avec la nature, s’en tient à une gamme de tons un peu sourds et un peu durs, mais francs. Cependant je dois dire que je préfère le portrait de Mme Viardot. Tourgueniev est très ressemblant du point de vue de l’interprétation exacte des traits, mais il me semble que l’expression dure et triste donnée à son regard ne lui est pas du tout habituelle. Il est assis, le visage tourné directement vers le spectateur. Les mains sont très bien, l’habit aussi. Du reste, malgré mes réserves, je mets cette toile au rang des cinq ou six beaux portraits du Salon.

Quant au portrait d’Alphonse Daudet, j’en dirais ce que je viens de dire du portrait de Tourgueniev. C’est d’un pinceau distingué mais le visage est peu réussi. Au reste, je place le travail d’Harlamoff bien plus haut que le même travail tenté par Feyen-Perrin : ce dernier a vieilli Alphonse Daudet de cinq à six ans au moins. Il a fait je ne sais quelle figure sombre et tourmentée du visage fin de Daudet, toujours très jeune, et dont la goutte de sang arabe transparaît clairement sous la peau. Par ailleurs, un pinceau plein de sève, un coloriste excellent, tout dit un réel tempérament de peintre.

Et maintenant, je n’ai que l’embarras du choix. Baudry, un artiste que la décoration du nouvel Opéra a depuis dix ans tenu éloigné du Salon, fait sa réapparition cette année avec deux beaux portraits, peints avec élan, avec un tel élan en effet que le public m’a paru déconcerté et démonté.

Bastien-Lepage, Portrait de Wallon

Bastien-Lepage a exposé un portrait de Wallon, l’ancien ministre de l’Instruction publique, qui est également excellent.

Chaplin expose selon son habitude de ravissantes têtes de femme, au teint d’un rose pâle exquis, qu’il ne faut point confondre avec les poupées qui les entourent, car tout élégantes qu’elles soient, la facture en est robuste. Il me faudrait continuer ainsi pendant trois ou quatre pages, si je voulais signaler seulement les portraits convenables ; les murs en sont tapissés et ils occupent les trois quarts du livret. Pour cela j’aurais à descendre plus bas et parler de Dubufe, le peintre favori de la bourgeoisie, dont le pinceau se distingue par des tons doucereux, et arriver enfin à Pérignon, dont la peinture rappelle les dessins sur porcelaine et dont les visages sont éclairés de l’intérieur comme des veilleuses, des portraits bons à coller sur des boîtes de chocolat. J’aime mieux terminer par des éloges. Henner, dont j’ai déjà parlé, a exposé un très curieux portrait d’une vieille dame, Mme Karakéhia. Le visage ridé est fort délicatement étudié. Le public s’arrête, émerveillé et enchanté, comme si cette dame avait encore les beaux yeux de ses seize ans. J’ai remarqué que les vieilles gens portent bonheur aux peintres.

Voici que je renouvelle ma promenade, et de tous côtés les tableaux m’assiègent de plus belle. Je passe devant les tableaux de genre garnissant les corniches. Il y en a des flots, des avalanches. Cette profusion s’explique aisément, car le genre est d’un débit facile, nous en approvisionnons les cinq parties du monde. Les bourgeois ne se tiennent pas de joie devant ces tableaux amusants comme les dessins d’un journal illustré. Quelques-uns prennent une loupe pour mieux examiner les détails. Oh, fait foule devant un tableau quand le peintre a réussi à trouver un sujet sensationnel ou simplement à photographier la réalité.

Firmin-Girard, Le Marché aux Fleurs

Cette année le tableau de Firmin-Girard, Le Marché aux Fleurs, est en ce sens un véritable événement. Si vous désirez le voir, il faut faire queue longtemps, car il y a toujours cinquante dos rangés devant. Rien de plus caractéristique que cet engouement. Firmin-Girard ne s’est même pas donné la peine de se creuser la tête. Il a pris tout simplement un coin du marché aux fleurs situé quai Ratouche ; au fond on voit le pont Notre-Dame et les maisons fermant l’horizon ; dans le marché sont assises les vendeuses de fleurs ; les passants, les acheteurs, sont là en foule. Mais ce qui constitue l’attrait prodigieux de la toile, c’est la perfection des détails, une perfection poussée jusqu’à l’impossible. Les gens la regardent comme ils regarderaient quelque curiosité, quelque mystification. Ils tombent en extase devant les petits bonshommes de quelques centimètres de haut, et poussent des cris de joie quand ils peuvent additionner les boutons de gilet, distinguer le dessin des dentelles, compter les bouquets de giroflées dans chaque corbeille. J’ai stationné une demi-heure devant ce tableau, à écouter les exclamations. Ce qui a surtout enchanté deux dames debout près de moi, c’est l’omnibus qui traverse le pont, un vrai omnibus, un peu plus grand que l’ongle, à l’intérieur duquel on peut même distinguer les voyageurs. Au premier plan un vendeur de noix de coco, avec son vase de cuivre, a fait également fureur. Et pourtant, à parler froidement, cette œuvre est tout bellement une mauvaise action, car elle corrompt le goût du public. Elle lui fait prendre pour de l’art ce qui n’est que dextérité et patience. C’est un art sec, sans vie, qui interprète la nature vivante comme un peintre d’objets inanimés interprète l’orfèvrerie. Tout y est tranchant, tout y est faux : le dessin pauvre, les couleurs voyantes, l’ensemble trivial. Lorsqu’il y a tout, il n’y a rien, disait notre grand Corot. Et il avait raison ; en regardant Le Marché aux Fleurs, vous avez le sentiment d’avoir chaussé des lunettes pour myope, qui vous aveuglent tellement les détails se détachent les uns des autres. On doit rendre la nature autrement, avec plus de fond et des contours plus vaporeux.

Firmin-Girard passe pour un homme d’esprit. On m’a dit qu’il a fait ce tableau exprès pour flatter le mauvais goût du public. S’il en est ainsi, tant pis pour lui, et la critique doit le traiter sans aucun ménagement. Battre monnaie à l’aide de l’art – mais c’est révoltant ! L’artiste qui, froidement, vise au succès et à la vente en spéculant sur la bêtise de la foule, n’est qu’un fabricant habile et qui aurait dû naître bottier ou tailleur. On raconte que Firmin-Girard a refusé une offre de cinquante mille francs pour son tableau. Il en veut cent mille, et le bruit court qu’il y a quelques jours un Américain a convenu de lui payer cent mille francs. Ah ! ça ! cent mille francs, une croûte pareille ! Le sang vous monte au visage, on étouffe d’indignation en pensant qu’Eugène Delacroix, l’immortel artiste, trouvait difficilement acheteur à deux mille cinq cents francs. Si effectivement il s’est trouvé un homme prêt à payer Le Marché aux Fleurs cent mille francs, c’est une gifle donnée au génie, l’apothéose de la bêtise, la négation de toute profondeur et de toute originalité dans l’art. Ah ! quelle infamie, ce vil triomphe de l’argent !

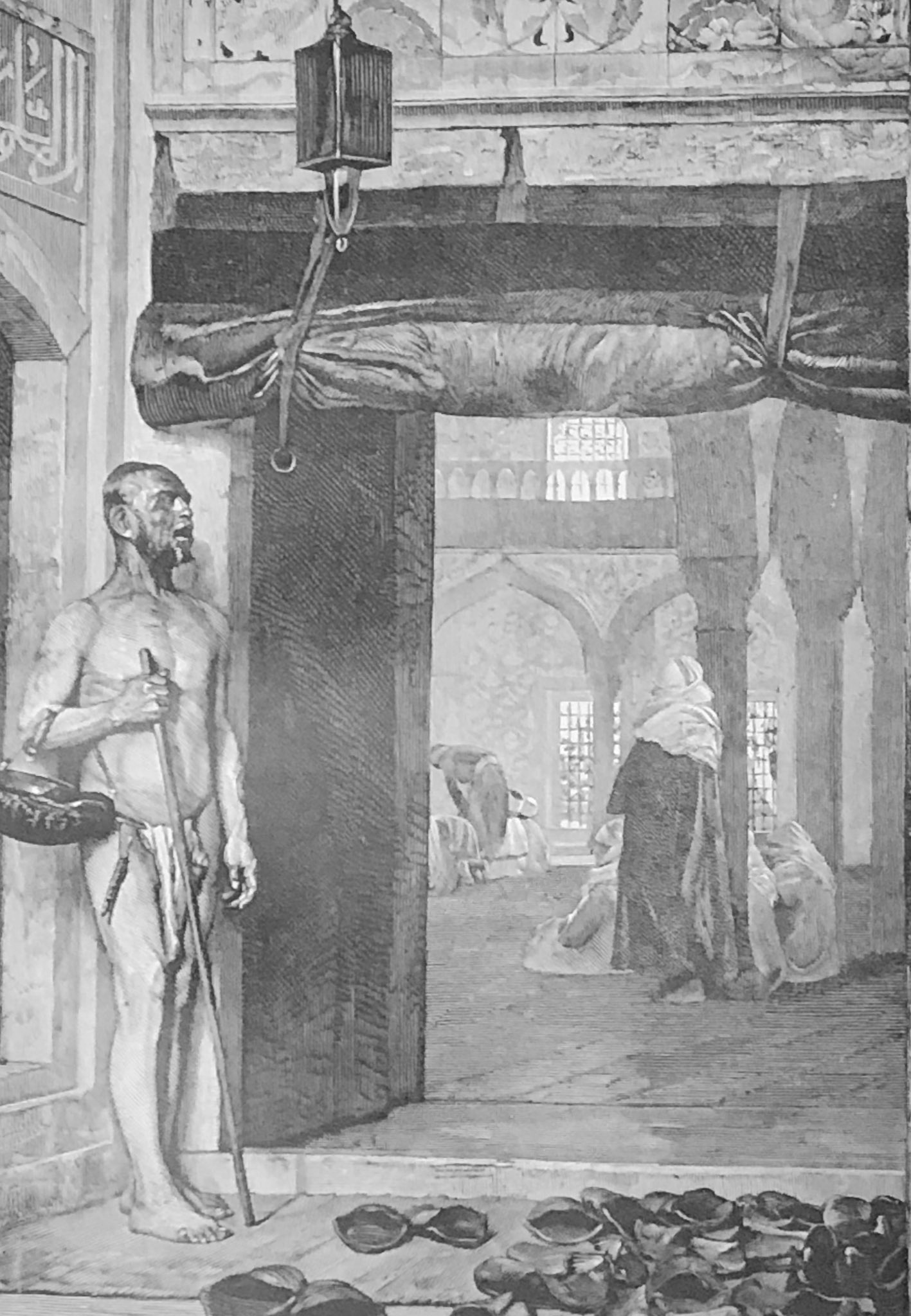

Gérome, trônant à l’Académie à côté de Cabanel, vend ses tableaux lui aussi à des prix stupéfiants. Mais, comme pour pallier le scandale de ses succès, il ne s’occupe pas du monde moderne et traite seulement les sujets antiques ou tout au plus orientaux. Il reste fidèle aux traditions, et garde ainsi sa réputation d’homme sérieux, fort goûté des amateurs. Son principal titre à l’originalité c’est qu’il a inventé la peinture néo-grecque. Il a réduit les tableaux historiques aux dimensions des petits tableautins de boudoir, et dessine avec une exactitude frappante chaque détail. Imaginez un étalage de joujoux sur un fond de scène tirée de Tacite ou d’Hérodote. Je ne parle pas de la peinture ; elle est mesquine, proprette, luisante, sans aucune individualité ; c’est le sujet seul qui assure le succès.

Cette fois Gérome a exposé un Santon à la porte d’une mosquée. Son idée est la plus drôle du monde : le santon est là, nu jusqu’à la ceinture, le visage immobile et figé, dans la pose des mendiants qui marchandent devant les portes de nos églises ; et devant lui, au premier plan, est empilé un tas de souliers et de babouches, les chaussures des gens entrés dans la mosquée pieds nus, selon la loi. Ainsi, Gérome a peint un étalage de cordonnier oriental, puisque ces chaussures au premier plan constituent évidemment le centre d’intérêt du tableau. Et il faut dire qu’elles sont peintes avec amour, avec l’application d’un homme pour qui le métier de cordonnier oriental n’a point de secrets. Il doit avoir chez lui un véritable musée de souliers turcs ; toutes les variétés s’y trouvent, et je soupçonne même qu’il ne les a pas groupés sans intention ; celui-ci, il l’a négligemment jeté, ceux-là, il les a disposés délibérément, de sorte que le spectateur puisse reconstituer d’après eux le caractère des gens qui se trouvent à l’intérieur de la mosquée. Sérieusement : un pareil art n’est autre qu’une amusette. Il faut la complaisance des Français pour s’incliner devant la croix et le titre d’académicien de Gérome. Il ne se doute même pas que l’art puisse avoir sa grandeur et ses passions. Il a passé sa vie à illustrer de pauvres anecdotes turques, égyptiennes ou antiques. Et il a amassé, ce faisant, une grosse fortune, tellement notre compréhension artistique reste enfantine.

Il va de soi qu’un tel peintre a fait école. Eugène Delacroix est mort sans laisser de disciple. Mais nos rues regorgent de petits Gérome, exécutant fort habilement leurs gentillesses.

Les anecdotes en peinture, cela fait rage aujourd’hui : l’anecdote suffit à la décoration du salon bourgeois. Remarquez aussi que chacun peut se choisir une spécialité, car on tire des anecdotes du temps de la Régence, de la vie cléricale, il y a les anecdotes enjouées, il y a les anecdotes étrangères ; j’en pourrais composer toute une longue liste. Mais je citerai à titre d’exemple trois élèves ou imitateurs de Gérome qui excellent dans trois sortes d’anecdotes.

Vibert, L’Antichambre de Monseigneur

Vibert aime les anecdotes puisées dans la vie ecclésiastique. Il dessine admirablement de braves curés ou des moines à la face épanouie qui caressent les joues roses des demoiselles. Cela ne va pas sans une légère dose de grivoiserie qui ajoute un sel particulier à ces tableaux. Mais avec cela, le peintre ne franchit pas certaines limites, pour ne pas se fermer la porte des maisons honnêtes. Au Salon cette année on peut voir son très spirituel tableau L’Antichambre de Monseigneur. C’est bien entendu la peinture d’une jeune fille, modestement assise sous l’œil paterne et bénin d’un moine, le tableau est très gentil, on ne peut en disconvenir. Inutile de dire, cependant, qu’il ne s’agit pas là d’art, nous sommes en présence non d’un artiste mais d’un homme d’esprit aux doigts habiles qui sait plaire à la bonne société.

Garnier a voulu se distinguer dans le domaine des anecdotes sensationnelles, de celles qui excitent les gens par l’imprévu des détails. Il est tombé sur un sujet que plusieurs de ses confrères lui envient sans doute. Il a découvert, je ne sais où, une ville où un homme et une femme coupables d’adultère furent fouettés sur la place publique. Ainsi il pouvait être sûr d’avance de remporter un succès. Pensez seulement ! un homme et une femme qui courent tout nus au travers d’une foule qui les frappe de verges ! Quand une famille bourgeoise arrive devant un tableau pareil, elle est rivée sur place ; elle cherche des éclaircissements dans le catalogue ; d’autres bourgeois surviennent à cet instant ; il se forme bientôt tout un attroupement, et c’est ainsi qu’un tableau devient un événement. Voilà comment s’explique le succès de Garnier, un peintre à mon avis dépourvu de toute espèce de talent.

Detaille, En reconnaissance

Detaille a acquis une renommée bruyante par ses anecdotes de guerre. Mais Detaille est loin d’être sans talent. Le tableau qu’il a exposé cette année, En reconnaissance, est le meilleur qu’il ait fait. Le sujet, emprunté à la dernière guerre, est le suivant : un détachement de chasseurs à pied, envoyé en reconnaissance, est en train d’occuper un village où a eu lieu une escarmouche contre la cavalerie. Le principal mérite de l’œuvre est son caractère dramatique. L’ennemi a évacué le village ; il ne reste qu’un cavalier allemand et son cheval, morts et baignant dans le sang, au premier plan. Les habitants se montrent sur le seuil des maisons. L’avant-garde française s’avance avec précaution le long de la rue, conduite par un guide en blouse, et des soldats français émergent aussi des ruelles avoisinantes. Toute cette scène vibre d’émotion, d’une sorte de silence farouche et angoissé. C’est un genre d’art mineur, mais exécuté avec un grand sens des effets.

Pour être complet je devrais multiplier les exemples, citer les auteurs de toutes les espèces d’anecdotes imaginables. Mais la liste s’avérerait trop longue, et au fond il suffira que j’aie parlé du genre qui est en ce moment le principal ornement de l’école française et qui enrichit l’artiste plus rapidement que tous les autres. Je saisis l’occasion ici pour dire un mot d’un autre genre qui jouit également d’une popularité marquée : je veux parler des petites figures de femmes, des dames habillées selon la dernière mode, en train de lire des lettres, de faire la conversation ou de se mirer dans une glace. Quelquefois des cavaliers les accompagnent ; enfin quelques peintres habillent leurs poupées avec le costume du siècle dernier, en soubrettes ou en marquises, ce qui plaît énormément au public. Toulmouche s’est fait une réputation dans ce genre, ses petites femmes sont gentilles comme tout ; personne ne peut rivaliser avec lui dans la science de faire retomber avec grâce une jupe de satin et de jeter des dentelles autour d’un joli cou, aussi la foule se précipitera toujours devant ses tableaux. Pour moi ce ne sont que des gravures de modes, seulement un peu plus soignées quant au dessin que celles que l’on voit à la vitrine des modistes.

Il ne faut pas oublier non plus les femmes nues, les études de corps, allongées sur des lits ou dans l’herbe, avec des étiquettes antiques ou fantaisistes propres à masquer la vulgarité des modèles qui viennent poser dans les ateliers. On appelle ces dames « Vénus » ou « La Mélancolie », voire « L’Odalisque », et le tour est joué. Elles sont communément de toutes les couleurs : blanches, roses et même jaunes et vertes. Cette année il faut admettre pourtant que les femmes nues sont en nombre relativement restreint. La meilleure de ces études est indiscutablement celle de Gonzague-Privat intitulée Baigneuse endormie. La peinture en est bonne, la nature y est suffisamment respectée. Ce qui irrite dans ce genre de peinture c’est que l’artiste s’évertue à embellir et à idéaliser son modèle. Hélas ! nos femmes sont plus jolies en robes à queue que sans chemise ; notre civilisation honore si peu le corps nu qu’elle semble s’efforcer de le déformer. Aussi les peintres, par répugnance à rendre la vulgarité de leurs modèles, en font des statues au lieu d’en faire des femmes.

Certains pillent les Anciens ; d’autres inventent des tons transparents, des carnations de fleurs. S’il y a une peinture qui doive s’accorder avec la nature, c’est bien celle gui interprète la Vénus moderne. Mais l’exactitude serait tenue pour de l’indécence. Aussi doit-on remercier Gonzague de nous avoir donné quelque chose qui ne soit pas tout à fait une poupée de carton recouverte de peau rose.

Gustave Moreau, Hercule et l’Hydre de Leme

J’aurai noté toutes les curiosités de la peinture moderne quand j’aurai traité de Gustave Moreau, que j’ai gardé pour la fin comme étant la plus étonnante manifestation des extravagances où peut tomber un artiste dans la recherche de l’originalité et la haine du réalisme. Le naturalisme contemporain, les efforts de l’art pour étudier la nature, devaient évidemment appeler une réaction et engendrer des artistes idéalistes. Ce mouvement rétrograde dans la sphère de l’imagination a pris chez Gustave Moreau un caractère particulièrement intéressant. Il ne s’est pas réfugié dans le romantisme comme on aurait pu s’y attendre ; il a dédaigné la fièvre romantique, les effets de coloris faciles, les dérèglements du pinceau qui attend l’inspiration pour couvrir une toile avec des oppositions d’ombre et de lumière à faire cligner les yeux. Non, Gustave Moreau s’est lancé dans le symbolisme. Il peint des tableaux en partie composés de devinettes, redécouvre des formes archaïques ou primitives, prend comme modèle Mantegna et donne une importance énorme aux moindres accessoires du tableau. Sa formule deviendra tout à fait intelligible si je décris les deux derniers tableaux qu’il expose cette année. Le premier a pour sujet Hercule et l’Hydre de Leme. Le peintre a exprimé son originalité dans l’hydre, qu’il a faite énorme, occupant tout le centre du tableau. Hercule, qu’il a relégué dans un coin, est une petite figure pâlotte, étudiée sommairement, alors que l’hydre se dresse comme je ne sais quel arbre gigantesque, au tronc colossal d’où sortent les sept têtes comme sept branches fantastiquement tordues. Jusqu’ici les artistes ont généralement représenté le monstre sous forme de dragon, mais Gustave Moreau a accompli une révolution : il en a fait un serpent, et cela résume sa découverte, une invention géniale qu’il a passé, il faut le croire, de longs mois à mettre au point. Une pensée profonde se cache sans doute sous cette manière de traiter le mythe, car il ne fait jamais rien au hasard ; il faut regarder ses œuvres comme des énigmes où chaque détail a sa signification propre. Son second tableau, Salomé, est encore plus bizarre. L’action se déroule dans un palais « d’une architecture idéale », selon l’expression d’un critique enthousiaste. D’ailleurs, je me permettrai d’emprunter à ce critique la description de la toile, car, franchement, je m’avoue incapable d’en écrire une semblable. » En face, sur un trône, ou plutôt sur un autel, est assis Hérode. Derrière lui se détache sur un fond de colonnes le triple dieu, dont les mamelles sont disposées comme des grappes de vigne et qui étend la main d’un geste symbolique. Hérode est d’une pâleur mortelle dans ses vêtements blancs ; il est pareil à un spectre et incarne évidemment le vieux monde, prêt à s’écouler avec lui. Au pied de l’autel se tient un esclave, un glaive à la main, immobile, muet, pâle comme son maître ; du côté opposé on voit Hérodiade auprès d’une musicienne qui joue de quelque instrument. La merveilleuse jeune fille, parmi les fleurs qui jonchent le sol, glisse sur les doigts de ses pieds blancs ornés de rubis et de joyaux. Elle a un bras tendu, l’autre replié et elle tient devant son visage quelque chose qui pourrait être un lotus rose. Voilà toute sa danse et pourtant nous n’avons jamais mieux compris la folie du tétrarque offrant à Salomé la moitié de son royaume. »

Gustave Moreau est tout entier dans cette description d’un de ses admirateurs. Son talent consiste à prendre des sujets qu’ont déjà traités d’autres artistes, et à les remanier d’une façon différente, plus ingénieuse. Il peint ses rêves, non des rêves simples et naïfs comme nous en faisons tous, mais des rêves sophistiqués, compliqués, énigmatiques, où on ne se retrouve pas tout de suite. Quelle valeur un tel art peut-il avoir de nos jours ? C’est une question à laquelle il n’est pas facile de répondre. J’y vois, comme je l’ai dit, une simple réaction contre le monde moderne. Le danger qu’y court la science est mince. On hausse les épaules et on passe outre, voilà tout.

J’ai failli oublier un des maîtres de nos jeunes peintres, Fromentin, un homme remarquable qui a remporté de beaux succès. Il s’est fait une spécialité des Arabes. Cette année il a pénétré en Égypte et nous offre une vue du Nil. C’est un art délicat auquel on me peut reprocher que de nous représenter un Orient faux, adapté au goût bourgeois ; son Orient est banal et ses Arabes sont peints de chic. Fromentin est du reste un écrivain non dépourvu de mérite. Il a publié un roman, à la vérité médiocre, calqué sur les ouvrages de George Sand. Il a écrit et continue à écrire à la Revue des Deux Mondes des articles d’art, curieux à lire en ce qu’ils montrent comment l’ancienne génération d’artistes juge la nouvelle.

Chelmonsky, Dégel en Ukraine

Pour finir, je nommerai encore trois peintres. Chelmonsky a exposé deux tableaux, Hiver en Ukraine et Dégel en Ukraine, qui portent l’empreinte de la vérité.

Nittis a exposé une vue de la place des Pyramides à Paris, peinte avec intelligence ; les passants sont de petites figures fines et vivantes ; l’air remplit la perspective lointaine de la rue de Rivoli.

Cette aquarelle correspond peut-être à la toile de Lecomte dont parle Zola

Enfin, Lecomte a lui aussi envoyé une vue de Paris : le pont de la Tournelle, avec la bâtisse énorme de Notre-Dame se découpant sur un ciel gris.

Je passe aux paysages. On dit que le jury s’est montré particulièrement sévère pour les paysagistes. Il est un fait que les paysages sont relativement peu nombreux au Salon, alors que d’ordinaire ils se comptent par centaines. Malgré l’éclat dont on fait briller le paysage de grands artistes comme Corot, Jules Dupré, Théodore Rousseau et d’autres moins connus, l’Académie a toujours rejeté les paysagistes au deuxième rang. C’est à eux que notre siècle doit son originalité : la belle affaire ! le premier débutant venu qui dessine des bonshommes de pain d’épice, sous prétexte qu’il fait de la peinture historique, se croit en droit de siéger plus haut dans la hiérarchie de l’art que les paysagistes. C’est tellement le cas que jamais le jury ne donnera une première médaille à un paysagiste. Un paysagiste doit avoir les cheveux gris avant qu’on lui bâille une récompense. Il se peut que nos jeunes artistes, qui ont beaucoup de sens pratique, aient compris que c’était peine perdue d’envoyer de beaux arbres, alors que des figures laides rapportent de grosses sommes. Heureusement que les génies ne perdent jamais courage.

Donc, le paysage est peu représenté au Salon cette année. D’ailleurs, les grands noms ont disparu ; de la bande héroïque des conquérants il ne reste que Daubigny, le peintre merveilleux et véridique des bords de la Seine et de l’Oise. Il nous a révélé les charmes des environs de Paris ; il ne s’est guère éloigné à plus de trente kilomètres de la capitale, sauf pour de rares fugues en Normandie ; et je sais des peintres qui, ayant parcouru la Suisse, l’Italie et l’Espagne, ont fait moins de découvertes que lui. Pendant quinze ans il n’a pas vendu ses toiles plus de cinq cents francs. Il est vrai que depuis l’heure du triomphe du paysage il a écoulé tout un ramassis de son atelier pour des sommes fort respectables. Au Salon, on peut trouver son Verger un peu noir. Mais quelle maîtrise dans le rendu de la verdure, quelle science de la vie arboréale ! Des pommiers et des poiriers lourds de fruits se dressent devant nous, leurs troncs couverts de mousse et penchés d’un côté, leurs branches tordues. Il faut connaître les petits jardinets de la banlieue parisienne pour savourer l’impression de vérité qui se dégage de ce tableau où l’on croit respirer la fraîcheur du feuillage, où l’on croit entendre de temps en temps, au milieu d’un profond silence, la chute étouffée d’un fruit. Le ciel, bleu et blanc, un ciel clair de printemps, a le défaut d’atténuer l’opulence de la toile. Mais elle n’en est pas moins la feuille la plus large arrachée au livre de la nature qu’on puisse voir au Salon.

Au nombre des jeunes paysagistes en passe de devenir à leur tour des maîtres, je nommerai Guillemet, dont les toiles furent très remarquées lors du dernier Salon. Cette année son tableau appelé Villerville m’a paru encore meilleur. C’est tout simplement un rivage de mer à marée basse, des éboulis et des falaises à droite, la mer à gauche, une ligne verte à l’horizon. Cela donne une pression sombre et sublime : une brise saline venant de la mer vous souffle au visage ; le soleil se couche, l’ombre approche des immensités lointaines. Ce qui constitue l’originalité de Guillemet, c’est qu’il garde un pinceau vigoureux tout en poussant à l’extrême l’étude des détails. Il appartenait autrefois à un groupe de jeunes artistes révolutionnaires qui se piquaient de n’exécuter que des esquisses ; plus le côté technique était maladroit et plus bruyamment on vantait le tableau. Guillemet a eu le bon sens de se séparer du groupe et il lui a suffi de soigner davantage ses toiles pour connaître le succès. Il est devenu peu à peu un personnage connu, tout en gardant, je l’espère, ses convictions premières. Sa technique s’est perfectionnée et son amour de la vérité est resté le même.

J’estime inutile de prolonger davantage cette étude. Je désire seulement marquer tout l’ébahissement que me causent Paul Flandrin et Alfred de Curzon avec leurs paysages académiques où les arbres sont dessinés comme dans les écoles les torses. On peut compter les feuilles sur leurs chênes ; on croit se promener à travers la nature de Poussin une nature créée pour les pasteurs de Virgile. Rien ne saurait être plus sublime et en même temps plus grotesque aujourd’hui que nous avons appris à connaître la vraie nature. Je préfère conclure en faisant mention de l’immense vue d’Anvers, que cette ville a commandée à Mols, une toile qui a dix mètres de long, et en louant sans réserve les marines exquises de Boudin, des vues argentines où on croit voir briller l’écume au soleil.

Je sors du Salon, ne voyant pas ce qu’on gagne à continuer une promenade fastidieuse pour le critique aussi bien que pour le lecteur, et je m’en vais chercher en dehors de lui de jeunes talents, des artistes audacieux et originaux que le jury a chassés du temple officiel pour la plus grande gloire de l’art. Puisqu’il n’est pas possible de juger d’après l’exposition officielle de l’ensemble du mouvement artistique, il faut bien, après avoir inspecté la peinture patentée, aller regarder la peinture bannie et humiliée.

J’ai déjà parlé du sort échu à Manet. Reçu pendant dix ans de suite, il a été expulsé cette année-ci. Pourquoi ? Là se trouve le secret des caprices du jury. La logique exigerait qu’un artiste qu’on a jugé digne d’être admis au temple pendant une période de treize ou quatorze ans, puisse se considérer comme assez éprouvé pour qu’on ne lui claque pas la porte du nez. Mais cette querelle date de loin et vaut d’être expliquée. Bien que Manet ait été reçu pendant dix ans, ce ne fut jamais qu’après des disputes acharnées. Il a toujours fait figure de pomme de discorde. Si ses confrères l’ont outrageusement traité aujourd’hui, c’est parce qu’ils n’ont jamais cessé de voir en lui un ennemi, un réfractaire, un homme qu’ils eussent été heureux d’écraser. Il a suffi que deux ou trois des gros bonnets du jury aient risqué une impertinence, devant laquelle les autres avaient hésité dix ans durant. Le désir de se séparer de Manet a toujours existé, et il a suffi de trouver quelqu’un d’assez mal élevé pour y donner suite.

On peut dire que, devant cette catastrophe, Manet a réagi en grand homme. Il a exposé dans son atelier les deux tableaux refusés. Comme on lui a défendu l’accès au public, il a invité le public chez lui. Son atelier, situé rue de Saint-Pétersbourg, quartier de l’Europe, est très spacieux et meublé avec luxe, et il y a convoqué toute la presse. Du reste, les portes étaient grandes ouvertes. Tous ceux qui en avaient envie pouvaient entrer, et en deux semaines plus de dix mille visiteurs y ont défilé. Finalement son succès a été très grand ; on s’est plus occupé de lui que s’il avait exposé ses tableaux au Salon, comme les années précédentes.

Avant de parler de ses deux tableaux, Le Linge et Portrait d’un artiste, je veux expliquer cette attitude de Manet qui a semé un tel désaccord dans le monde des artistes.

Sentant qu’on n’arrivait à rien en copiant les maîtres, en peignant la nature vue à travers des individualités différentes de la sienne, il comprit un beau matin qu’il ne lui restait qu’à dépeindre la nature telle qu’elle est, sans se référer aux œuvres et aux opinions des autres. Dès que cette idée lui fut venue, il s’arrêta tout de suite au premier objet venu et se mit à le représenter dans la mesure de ses forces et de sa compréhension. Il tâcha d’oublier les conseils qu’il avait reçus, les œuvres qu’il avait regardées.

Il en résulta une peinture d’une grande originalité et qui a soulevé tout un tumulte. Ce qui me frappe avant tout dans ses tableaux, c’est l’observation constante et exacte de la loi des valeurs. Par exemple, des fruits sont posés sur une table et se détachent contre un fond gris. Il y a entre les fruits, selon qu’ils sont plus ou moins rapprochés, des différences de coloration, formant toute une gamme de teintes, et il faut dire à l’honneur de Manet qu’il s’est soucié constamment de l’étude de ces teintes, dont l’existence n’est évidemment pas soupçonnée des élèves de l’École des beaux-arts.

Cette année-ci les deux tableaux qu’il a exposés dans son atelier sont pleinement caractéristiques de sa manière. L’un d’eux, le Portrait d’un artiste, montre un grand diable coiffé d’un feutre mou, débraillé et qui bourre sa pipe. Le visage, osseux, aux traits usés, est surprenant du point de vue technique. Il nous a donné un homme tout à fait vivant. Aussi l’étonnement général a-t-il été sans bornes lorsqu’on a su que le jury refusait ce tableau bien qu’il prouve incontestablement une grande science et qu’il ne puisse en rien offenser les yeux bourgeois. La seconde peinture, Le Linge, est au contraire une œuvre de combat et l’on comprend que son envoi ait scandalisé le jury. Dans un jardin, sur un fond vert, une jeune femme en robe de coton lave son linge dans un baquet placé sur une chaise ; devant elle un enfant se tient sur ses jambes et la regarde. C’est tout ; mais la scène se déroule en plein air. Les tons prennent un éclat vif, le dessin se perd dans les jeux de la lumière. Jamais certains critiques hargneux ne pardonneront à Manet d’avoir à peine indiqué les détails de la physionomie de sa laveuse. Les yeux sont représentés par deux plaques noires ; le nez, les lèvres, sont réduits à de simples lignes roses. Aussi, je comprends l’hostilité qu’une semblable peinture éveille, mais, pour ma part, je la trouve curieuse et originale au plus haut point.

Ce qui vicie surtout l’opinion à l’égard de Manet, c’est qu’on ne veut jamais le juger comme simple artiste. Il traite les tableaux de figures comme il est permis, dans les écoles, de traiter seulement les tableaux de nature morte ; je veux dire qu’il ne combine rien, qu’il ne compose rien, et se contente de peindre les objets groupés par lui dans un coin de son atelier. Ne lui demandez rien d’autre qu’une traduction d’une justesse littérale. C’est un naturaliste, un analyste. Il ne saurait ni chanter ni philosopher. Il sait peindre, et voilà tout, et c’est un don si rare qu’il a suffi pour faire de Manet l’artiste le plus original des quinze dernières années.

D’autres artistes encore se sont révoltés contre les menées tyranniques du jury. Un groupe de jeunes peintres a juré de ne plus envoyer de tableaux à l’exposition officielle, dont les portes leur ont été systématiquement fermées depuis quelques années déjà. Ces novateurs ont pris le parti d’organiser chaque printemps une exposition indépendante de leurs œuvres dans une galerie qu’ils louent et qu’ils ouvrent au public.

Mais, outre son utilité pratique, l’exposition qui a eu lieu le mois dernier, rue Le Peletier, a vivement intéressé les critiques qui se tiennent au courant du mouvement artistique contemporain (5). On ne peut douter que nous n’assistions à la naissance d’une nouvelle école. Dans ce groupe on décèle un ferment révolutionnaire qui gagnera peu à peu l’Académie des beaux-arts elle-même, et dans une vingtaine d’années transformera l’aspect du Salon dont aujourd’hui les novateurs sont exclus. On peut dire que Manet, le premier, a donné l’exemple. Mais ce n’est déjà plus un solitaire : une douzaine de peintres marchent à ses côtés à l’assaut des règles sacro-saintes. Et même, si vous examinez attentivement les tableaux reçus au Salon, vous en observerez certains parmi eux qui copient déjà la nouvelle école, bien qu’à la vérité les cas soient encore rares. Peu importe, le branle a été donné.

J’ai dit que Fromentin, un peintre qui jouit d’une grande renommée, écrit des articles fort curieux dans la Revue des Deux Mondes, et on rencontre là des aveux qui méritent d’être retenus. Il me semble à propos de citer ici un certain nombre de ses phrases qui montrent à quel point l’Académie des beaux-arts est ébranlée.

» La doctrine qui s’appelle « réaliste » n’a pas d’autre fondement qu’une observation meilleure et plus saine des lois du coloris. Il faut bien se rendre à l’évidence et reconnaître qu’il y a du bon dans ces visées, et que si les réalistes savaient plus et peignaient mieux, il en est dans le nombre qui peindraient fort bien. Leur œil en général a des aperçus très justes et des sensations particulièrement délicates. Le « plein air », la lumière diffuse, le « vrai soleil », prennent aujourd’hui dans la peinture une importance qu’on ne leur avait jamais reconnue. À l’heure qu’il est, la peinture n’est jamais assez claire, assez nette, assez formelle, assez crue. Ce que l’esprit imaginait est tenu pour artifice, et tout artifice – je veux dire toute convention – est proscrit d’un art qui ne devrait être qu’une convention. Pour peu que vous vous teniez au courant des nouveautés qui se produisent à nos expositions vous remarquerez que la peinture la plus récente a pour but de frapper les yeux des foules par des images saillantes, textuelles, aisément reconnaissables en leur vérité, dénuées d’artifices, et de nous donner exactement les sensations de ce que nous voyons dans la rue. Regardez bien d’année en année les conversions qui s’y opèrent et sans examiner jusqu’au fond, ne considérez que la couleur des tableaux. Si de sombre elle devient claire, si de noire elle devient blanche, si de profonde elle remonte aux surfaces, si de souple elle devient raide, si de la matière huileuse elle tourne au mat, et du clair-obscur au papier japonais, vous en avez assez vu pour apprendre qu’il y a là un esprit qui a changé de milieu et un atelier qui s’est ouvert au jour de la rue. »

Voilà des paroles mélancoliques, qui sonnent en quelque sorte le glas des traditions de l’Académie des beaux-arts. Pour apprécier toute l’importance des lignes précédentes, il faut savoir que Fromentin se cramponne obstinément à ces traditions. Il annonce la victoire prochaine de la peinture réaliste, sans la désirer lui-même, de ce cri de désespoir qu’elle lui arrache. Oui, il a raison : le symptôme le plus révélateur c’est le grand jour qui pénètre partout, ce sont les ateliers lâchant la peinture au plein air, sous les clairs rayons du soleil.

Le groupe d’artistes qui exposent leurs œuvres rue Le Peletier est en tête du mouvement. Pour caractériser leurs tendances, j’emprunte les aperçus suivants d’une brochure écrite par un critique au jugement solide, Duranty. » Qu’ont-ils donc apporté ? Une coloration, un dessin et une série de vues originales. Dans la coloration, ils ont fait une véritable découverte dont l’origine ne peut se retrouver ailleurs, ni chez les Hollandais, ni dans les tons clairs de la fresque, ni dans les tonalités légères du XVIIIe siècle. Ils ne se sont pas seulement préoccupés de ce jeu fin et souple des colorations qui résulte de l’observation des valeurs les plus délicates dans les tons. La découverte de ceux d’ici consiste proprement à avoir reconnu que la grande lumière décolore les tons, que le soleil reflété par les objets tend, à force de clarté, à les ramener à cette unité lumineuse qui fond ses sept rayons prismatiques en un seul éclat incolore, qui est la lumière. Ils décomposent et reconstituent la lumière, dans la clarté brillante du plein jour. Le romantique, dans ses études de lumière, ne connaissait que la bande orangée du soleil couchant au-dessus de collines sombres, ou des empâtements de blanc teinté soit de jaune de chrome, soit de laque rose, qu’il jetait à travers les opacités bitumineuses de ses dessous de bois. Il croyait que la lumière colorait, excitait le ton, et il était persuadé qu’elle n’existait qu’à condition d’être entourée de ténèbres. La cave avec un jet de clarté arrivant par un étroit soupirail, tel a été l’idéal qui gouvernait le romantique. Le peintre réaliste grâce à l’observation devait changer tout cela. Tout le monde au milieu de l’été a traversé quelques trentaines de lieues de paysage et a pu voir comme le coteau, le pré, le champ s’évanouissaient pour ainsi dire en un seul reflet lumineux. Pour la première fois des peintres ont compris et reproduit ces phénomènes dans des toiles où l’on sent vibrer et palpiter la lumière et la chaleur. » Ensuite Duranty passe au dessin et montre comment il se fait de plus en plus typique, dévoilant par un seul trait dans une figure le caractère, les habitudes, tout l’être. Finalement il signale le choix de sujets modernes, les rues, les magasins, les métiers, les divertissements, bref, toutes les facettes variées et vivantes de notre civilisation.

Les artistes dont je parle ont été appelés des « impressionnistes parce que la plupart d’entre eux s’efforcent visiblement de communiquer avant tout l’impression véridique donnée par les choses et les êtres ; ils veulent la saisir et la reproduire directement, sans se perdre dans les détails insignifiants qui ôtent toute fraîcheur à l’observation personnelle et vivante. Mais chacun, par bonheur, a son trait original, sa façon particulière de voir et de transmettre la réalité.

Dans les trois premières salles où les tableaux étaient exposés (6), j’ai d’abord reçu une impression de jeunesse, de belles croyances, de foi hardie et enflammée. Même les erreurs, même les boutades insensées et risquées avaient un charme spécial pour les visiteurs épris de libre expression dans les arts. Ils échappaient enfin aux salles froides, guindées, mal éclairées de l’exposition officielle ! Ils prêtaient l’oreille au balbutiement de l’avenir, devant eux se dressait l’art de demain. Aurore bénie des combats artistiques !

Je dirai quelques mots à propos de six ou sept peintres qui sont en tête du mouvement. Et pour ne pas distribuer des couronnes – ce qui, heureusement, n’est pas de mon ressort -, je m’en tiendrai à l’ordre alphabétique.

Béliard est un paysagiste dont le trait distinctif est la méticulosité. On sent chez lui le copiste appliqué de la nature. L’ayant étudiée à fond, il a acquis une grande solidité de facture qui fait de chacun de ses tableaux une traduction érudite et textuelle de la nature. Quelques-uns de ses paysages : Rue de Chanfour à Étampes, Les Bords de l’Oise, La Rue Dorée à Pontoise, sont d’excellentes choses, parfaitement dessinées, d’un ton fidèle et d’une vérité absolue. Le seul défaut que je lui trouve, c’est l’absence d’originalité. J’aimerais qu’une flamme intérieure consume ses scrupules, même si ce feu devait flamber aux dépens de l’exactitude.

Caillebotte a exposé Les Raboteurs de parquet et Un jeune homme à sa fenêtre, d’un relief étonnant. Seulement c’est une peinture tout à fait anti-artistique, une peinture claire comme le verre, bourgeoise, à force d’exactitude. La photographie de la réalité, lorsqu’elle n’est pas rehaussée par l’empreinte originale du talent artistique, est une chose pitoyable.

Degas est un esprit chercheur, trouvant parfois des choses très justes et personnelles. Ses Blanchisseuses sont surtout frappantes par leur vérité artistique : je parle non de la vérité banale, mais de cette grande et belle vérité de l’art qui simplifie et élargit tout. La Salle de danse, avec les élèves en jupes courtes exécutant leurs pas, se distingue aussi par une grande originalité. Ce peintre est très épris de modernité, de la vie d’intérieur et de ses types de tous les jours. L’ennui, c’est qu’il gâte tout lorsqu’il s’agit de mettre la dernière main à une oeuvre. Ses meilleurs tableaux sont des esquisses. En parachevant, son dessin devient flou et lamentable ; il peint des tableaux comme ses Portraits dans un bureau (Nouvelle-Orléans), à mi-chemin entre une marine et le polytype d’un journal illustré. Ses aperçus artistiques sont excellents, mais j’ai peur que son pinceau ne devienne jamais créateur.

Claude Monet est incontestablement le chef du groupe. Son pinceau se distingue par un éclat extraordinaire. Son grand tableau, appelé Japonerie, montre une femme drapée dans un long kimono rouge ; c’est frappant de coloration et d’étrangeté. Ses paysages sont inondés de soleil. Je citerai en exemple La Prairie, un petit tableau où on voit seulement un bout de champ avec deux ou trois arbres se détachant sur un ciel azuré. C’est plein d’une simplicité et d’un charme inexprimables. Il ne faudrait pas oublier d’autres tableaux de Monet, notamment le portrait d’une femme habillée de blanc, assise à l’ombre du feuillage, sa robe parsemée de paillettes lumineuses, telles de grosses gouttes.

Mlle Berthe Morisot peint de petits tableaux extrêmement justes et délicats. Je relèverai en particulier deux ou trois marines, exécutées avec une finesse étonnante.

Pissarro est un révolutionnaire plus farouche encore que Monet. Son pinceau est encore plus simple et plus naïf. Un coup d’oeil sur ses paysages tendres et bigarrés risque de dérouter les non-initiés, ceux qui ne se rendent pas exactement compte des ambitions de l’artiste et des conventions de l’art contre lesquelles il s’efforce de réagir.