Voici que je renouvelle ma promenade, et de tous côtés les tableaux m’assiègent de plus belle. Je passe devant les tableaux de genre garnissant les corniches. Il y en a des flots, des avalanches. Cette profusion s’explique aisément, car le genre est d’un débit facile, nous en approvisionnons les cinq parties du monde. Les bourgeois ne se tiennent pas de joie devant ces tableaux amusants comme les dessins d’un journal illustré. Quelques-uns prennent une loupe pour mieux examiner les détails. Oh, fait foule devant un tableau quand le peintre a réussi à trouver un sujet sensationnel ou simplement à photographier la réalité.

Firmin-Girard, Le Marché aux Fleurs

Cette année le tableau de Firmin-Girard, Le Marché aux Fleurs, est en ce sens un véritable événement. Si vous désirez le voir, il faut faire queue longtemps, car il y a toujours cinquante dos rangés devant. Rien de plus caractéristique que cet engouement. Firmin-Girard ne s’est même pas donné la peine de se creuser la tête. Il a pris tout simplement un coin du marché aux fleurs situé quai Ratouche ; au fond on voit le pont Notre-Dame et les maisons fermant l’horizon ; dans le marché sont assises les vendeuses de fleurs ; les passants, les acheteurs, sont là en foule. Mais ce qui constitue l’attrait prodigieux de la toile, c’est la perfection des détails, une perfection poussée jusqu’à l’impossible. Les gens la regardent comme ils regarderaient quelque curiosité, quelque mystification. Ils tombent en extase devant les petits bonshommes de quelques centimètres de haut, et poussent des cris de joie quand ils peuvent additionner les boutons de gilet, distinguer le dessin des dentelles, compter les bouquets de giroflées dans chaque corbeille. J’ai stationné une demi-heure devant ce tableau, à écouter les exclamations. Ce qui a surtout enchanté deux dames debout près de moi, c’est l’omnibus qui traverse le pont, un vrai omnibus, un peu plus grand que l’ongle, à l’intérieur duquel on peut même distinguer les voyageurs. Au premier plan un vendeur de noix de coco, avec son vase de cuivre, a fait également fureur. Et pourtant, à parler froidement, cette œuvre est tout bellement une mauvaise action, car elle corrompt le goût du public. Elle lui fait prendre pour de l’art ce qui n’est que dextérité et patience. C’est un art sec, sans vie, qui interprète la nature vivante comme un peintre d’objets inanimés interprète l’orfèvrerie. Tout y est tranchant, tout y est faux : le dessin pauvre, les couleurs voyantes, l’ensemble trivial. Lorsqu’il y a tout, il n’y a rien, disait notre grand Corot. Et il avait raison ; en regardant Le Marché aux Fleurs, vous avez le sentiment d’avoir chaussé des lunettes pour myope, qui vous aveuglent tellement les détails se détachent les uns des autres. On doit rendre la nature autrement, avec plus de fond et des contours plus vaporeux.

Firmin-Girard passe pour un homme d’esprit. On m’a dit qu’il a fait ce tableau exprès pour flatter le mauvais goût du public. S’il en est ainsi, tant pis pour lui, et la critique doit le traiter sans aucun ménagement. Battre monnaie à l’aide de l’art – mais c’est révoltant ! L’artiste qui, froidement, vise au succès et à la vente en spéculant sur la bêtise de la foule, n’est qu’un fabricant habile et qui aurait dû naître bottier ou tailleur. On raconte que Firmin-Girard a refusé une offre de cinquante mille francs pour son tableau. Il en veut cent mille, et le bruit court qu’il y a quelques jours un Américain a convenu de lui payer cent mille francs. Ah ! ça ! cent mille francs, une croûte pareille ! Le sang vous monte au visage, on étouffe d’indignation en pensant qu’Eugène Delacroix, l’immortel artiste, trouvait difficilement acheteur à deux mille cinq cents francs. Si effectivement il s’est trouvé un homme prêt à payer Le Marché aux Fleurs cent mille francs, c’est une gifle donnée au génie, l’apothéose de la bêtise, la négation de toute profondeur et de toute originalité dans l’art. Ah ! quelle infamie, ce vil triomphe de l’argent !

Gérome, trônant à l’Académie à côté de Cabanel, vend ses tableaux lui aussi à des prix stupéfiants. Mais, comme pour pallier le scandale de ses succès, il ne s’occupe pas du monde moderne et traite seulement les sujets antiques ou tout au plus orientaux. Il reste fidèle aux traditions, et garde ainsi sa réputation d’homme sérieux, fort goûté des amateurs. Son principal titre à l’originalité c’est qu’il a inventé la peinture néo-grecque. Il a réduit les tableaux historiques aux dimensions des petits tableautins de boudoir, et dessine avec une exactitude frappante chaque détail. Imaginez un étalage de joujoux sur un fond de scène tirée de Tacite ou d’Hérodote. Je ne parle pas de la peinture ; elle est mesquine, proprette, luisante, sans aucune individualité ; c’est le sujet seul qui assure le succès.

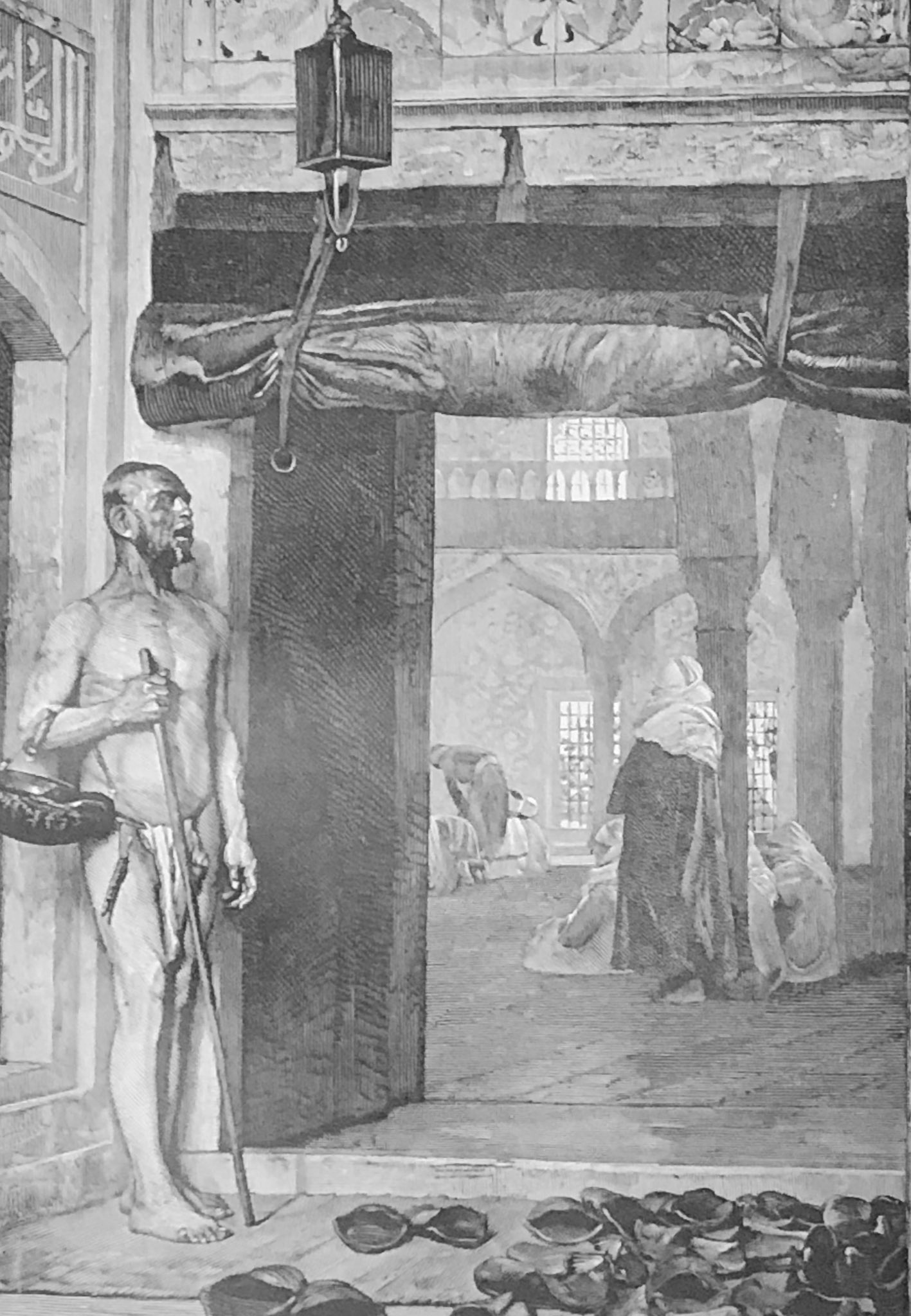

Cette fois Gérome a exposé un Santon à la porte d’une mosquée. Son idée est la plus drôle du monde : le santon est là, nu jusqu’à la ceinture, le visage immobile et figé, dans la pose des mendiants qui marchandent devant les portes de nos églises ; et devant lui, au premier plan, est empilé un tas de souliers et de babouches, les chaussures des gens entrés dans la mosquée pieds nus, selon la loi. Ainsi, Gérome a peint un étalage de cordonnier oriental, puisque ces chaussures au premier plan constituent évidemment le centre d’intérêt du tableau. Et il faut dire qu’elles sont peintes avec amour, avec l’application d’un homme pour qui le métier de cordonnier oriental n’a point de secrets. Il doit avoir chez lui un véritable musée de souliers turcs ; toutes les variétés s’y trouvent, et je soupçonne même qu’il ne les a pas groupés sans intention ; celui-ci, il l’a négligemment jeté, ceux-là, il les a disposés délibérément, de sorte que le spectateur puisse reconstituer d’après eux le caractère des gens qui se trouvent à l’intérieur de la mosquée. Sérieusement : un pareil art n’est autre qu’une amusette. Il faut la complaisance des Français pour s’incliner devant la croix et le titre d’académicien de Gérome. Il ne se doute même pas que l’art puisse avoir sa grandeur et ses passions. Il a passé sa vie à illustrer de pauvres anecdotes turques, égyptiennes ou antiques. Et il a amassé, ce faisant, une grosse fortune, tellement notre compréhension artistique reste enfantine.

Il va de soi qu’un tel peintre a fait école. Eugène Delacroix est mort sans laisser de disciple. Mais nos rues regorgent de petits Gérome, exécutant fort habilement leurs gentillesses.

Les anecdotes en peinture, cela fait rage aujourd’hui : l’anecdote suffit à la décoration du salon bourgeois. Remarquez aussi que chacun peut se choisir une spécialité, car on tire des anecdotes du temps de la Régence, de la vie cléricale, il y a les anecdotes enjouées, il y a les anecdotes étrangères ; j’en pourrais composer toute une longue liste. Mais je citerai à titre d’exemple trois élèves ou imitateurs de Gérome qui excellent dans trois sortes d’anecdotes.

Vibert, L’Antichambre de Monseigneur

Vibert aime les anecdotes puisées dans la vie ecclésiastique. Il dessine admirablement de braves curés ou des moines à la face épanouie qui caressent les joues roses des demoiselles. Cela ne va pas sans une légère dose de grivoiserie qui ajoute un sel particulier à ces tableaux. Mais avec cela, le peintre ne franchit pas certaines limites, pour ne pas se fermer la porte des maisons honnêtes. Au Salon cette année on peut voir son très spirituel tableau L’Antichambre de Monseigneur. C’est bien entendu la peinture d’une jeune fille, modestement assise sous l’œil paterne et bénin d’un moine, le tableau est très gentil, on ne peut en disconvenir. Inutile de dire, cependant, qu’il ne s’agit pas là d’art, nous sommes en présence non d’un artiste mais d’un homme d’esprit aux doigts habiles qui sait plaire à la bonne société.

Garnier a voulu se distinguer dans le domaine des anecdotes sensationnelles, de celles qui excitent les gens par l’imprévu des détails. Il est tombé sur un sujet que plusieurs de ses confrères lui envient sans doute. Il a découvert, je ne sais où, une ville où un homme et une femme coupables d’adultère furent fouettés sur la place publique. Ainsi il pouvait être sûr d’avance de remporter un succès. Pensez seulement ! un homme et une femme qui courent tout nus au travers d’une foule qui les frappe de verges ! Quand une famille bourgeoise arrive devant un tableau pareil, elle est rivée sur place ; elle cherche des éclaircissements dans le catalogue ; d’autres bourgeois surviennent à cet instant ; il se forme bientôt tout un attroupement, et c’est ainsi qu’un tableau devient un événement. Voilà comment s’explique le succès de Garnier, un peintre à mon avis dépourvu de toute espèce de talent.

Detaille, En reconnaissance

Detaille a acquis une renommée bruyante par ses anecdotes de guerre. Mais Detaille est loin d’être sans talent. Le tableau qu’il a exposé cette année, En reconnaissance, est le meilleur qu’il ait fait. Le sujet, emprunté à la dernière guerre, est le suivant : un détachement de chasseurs à pied, envoyé en reconnaissance, est en train d’occuper un village où a eu lieu une escarmouche contre la cavalerie. Le principal mérite de l’œuvre est son caractère dramatique. L’ennemi a évacué le village ; il ne reste qu’un cavalier allemand et son cheval, morts et baignant dans le sang, au premier plan. Les habitants se montrent sur le seuil des maisons. L’avant-garde française s’avance avec précaution le long de la rue, conduite par un guide en blouse, et des soldats français émergent aussi des ruelles avoisinantes. Toute cette scène vibre d’émotion, d’une sorte de silence farouche et angoissé. C’est un genre d’art mineur, mais exécuté avec un grand sens des effets.

Pour être complet je devrais multiplier les exemples, citer les auteurs de toutes les espèces d’anecdotes imaginables. Mais la liste s’avérerait trop longue, et au fond il suffira que j’aie parlé du genre qui est en ce moment le principal ornement de l’école française et qui enrichit l’artiste plus rapidement que tous les autres. Je saisis l’occasion ici pour dire un mot d’un autre genre qui jouit également d’une popularité marquée : je veux parler des petites figures de femmes, des dames habillées selon la dernière mode, en train de lire des lettres, de faire la conversation ou de se mirer dans une glace. Quelquefois des cavaliers les accompagnent ; enfin quelques peintres habillent leurs poupées avec le costume du siècle dernier, en soubrettes ou en marquises, ce qui plaît énormément au public. Toulmouche s’est fait une réputation dans ce genre, ses petites femmes sont gentilles comme tout ; personne ne peut rivaliser avec lui dans la science de faire retomber avec grâce une jupe de satin et de jeter des dentelles autour d’un joli cou, aussi la foule se précipitera toujours devant ses tableaux. Pour moi ce ne sont que des gravures de modes, seulement un peu plus soignées quant au dessin que celles que l’on voit à la vitrine des modistes.

Il ne faut pas oublier non plus les femmes nues, les études de corps, allongées sur des lits ou dans l’herbe, avec des étiquettes antiques ou fantaisistes propres à masquer la vulgarité des modèles qui viennent poser dans les ateliers. On appelle ces dames « Vénus » ou « La Mélancolie », voire « L’Odalisque », et le tour est joué. Elles sont communément de toutes les couleurs : blanches, roses et même jaunes et vertes. Cette année il faut admettre pourtant que les femmes nues sont en nombre relativement restreint. La meilleure de ces études est indiscutablement celle de Gonzague-Privat intitulée Baigneuse endormie. La peinture en est bonne, la nature y est suffisamment respectée. Ce qui irrite dans ce genre de peinture c’est que l’artiste s’évertue à embellir et à idéaliser son modèle. Hélas ! nos femmes sont plus jolies en robes à queue que sans chemise ; notre civilisation honore si peu le corps nu qu’elle semble s’efforcer de le déformer. Aussi les peintres, par répugnance à rendre la vulgarité de leurs modèles, en font des statues au lieu d’en faire des femmes.

Certains pillent les Anciens ; d’autres inventent des tons transparents, des carnations de fleurs. S’il y a une peinture qui doive s’accorder avec la nature, c’est bien celle gui interprète la Vénus moderne. Mais l’exactitude serait tenue pour de l’indécence. Aussi doit-on remercier Gonzague de nous avoir donné quelque chose qui ne soit pas tout à fait une poupée de carton recouverte de peau rose.

Gustave Moreau, Hercule et l’Hydre de Leme

J’aurai noté toutes les curiosités de la peinture moderne quand j’aurai traité de Gustave Moreau, que j’ai gardé pour la fin comme étant la plus étonnante manifestation des extravagances où peut tomber un artiste dans la recherche de l’originalité et la haine du réalisme. Le naturalisme contemporain, les efforts de l’art pour étudier la nature, devaient évidemment appeler une réaction et engendrer des artistes idéalistes. Ce mouvement rétrograde dans la sphère de l’imagination a pris chez Gustave Moreau un caractère particulièrement intéressant. Il ne s’est pas réfugié dans le romantisme comme on aurait pu s’y attendre ; il a dédaigné la fièvre romantique, les effets de coloris faciles, les dérèglements du pinceau qui attend l’inspiration pour couvrir une toile avec des oppositions d’ombre et de lumière à faire cligner les yeux. Non, Gustave Moreau s’est lancé dans le symbolisme. Il peint des tableaux en partie composés de devinettes, redécouvre des formes archaïques ou primitives, prend comme modèle Mantegna et donne une importance énorme aux moindres accessoires du tableau. Sa formule deviendra tout à fait intelligible si je décris les deux derniers tableaux qu’il expose cette année. Le premier a pour sujet Hercule et l’Hydre de Leme. Le peintre a exprimé son originalité dans l’hydre, qu’il a faite énorme, occupant tout le centre du tableau. Hercule, qu’il a relégué dans un coin, est une petite figure pâlotte, étudiée sommairement, alors que l’hydre se dresse comme je ne sais quel arbre gigantesque, au tronc colossal d’où sortent les sept têtes comme sept branches fantastiquement tordues. Jusqu’ici les artistes ont généralement représenté le monstre sous forme de dragon, mais Gustave Moreau a accompli une révolution : il en a fait un serpent, et cela résume sa découverte, une invention géniale qu’il a passé, il faut le croire, de longs mois à mettre au point. Une pensée profonde se cache sans doute sous cette manière de traiter le mythe, car il ne fait jamais rien au hasard ; il faut regarder ses œuvres comme des énigmes où chaque détail a sa signification propre. Son second tableau, Salomé, est encore plus bizarre. L’action se déroule dans un palais « d’une architecture idéale », selon l’expression d’un critique enthousiaste. D’ailleurs, je me permettrai d’emprunter à ce critique la description de la toile, car, franchement, je m’avoue incapable d’en écrire une semblable. » En face, sur un trône, ou plutôt sur un autel, est assis Hérode. Derrière lui se détache sur un fond de colonnes le triple dieu, dont les mamelles sont disposées comme des grappes de vigne et qui étend la main d’un geste symbolique. Hérode est d’une pâleur mortelle dans ses vêtements blancs ; il est pareil à un spectre et incarne évidemment le vieux monde, prêt à s’écouler avec lui. Au pied de l’autel se tient un esclave, un glaive à la main, immobile, muet, pâle comme son maître ; du côté opposé on voit Hérodiade auprès d’une musicienne qui joue de quelque instrument. La merveilleuse jeune fille, parmi les fleurs qui jonchent le sol, glisse sur les doigts de ses pieds blancs ornés de rubis et de joyaux. Elle a un bras tendu, l’autre replié et elle tient devant son visage quelque chose qui pourrait être un lotus rose. Voilà toute sa danse et pourtant nous n’avons jamais mieux compris la folie du tétrarque offrant à Salomé la moitié de son royaume. »

Gustave Moreau est tout entier dans cette description d’un de ses admirateurs. Son talent consiste à prendre des sujets qu’ont déjà traités d’autres artistes, et à les remanier d’une façon différente, plus ingénieuse. Il peint ses rêves, non des rêves simples et naïfs comme nous en faisons tous, mais des rêves sophistiqués, compliqués, énigmatiques, où on ne se retrouve pas tout de suite. Quelle valeur un tel art peut-il avoir de nos jours ? C’est une question à laquelle il n’est pas facile de répondre. J’y vois, comme je l’ai dit, une simple réaction contre le monde moderne. Le danger qu’y court la science est mince. On hausse les épaules et on passe outre, voilà tout.

J’ai failli oublier un des maîtres de nos jeunes peintres, Fromentin, un homme remarquable qui a remporté de beaux succès. Il s’est fait une spécialité des Arabes. Cette année il a pénétré en Égypte et nous offre une vue du Nil. C’est un art délicat auquel on me peut reprocher que de nous représenter un Orient faux, adapté au goût bourgeois ; son Orient est banal et ses Arabes sont peints de chic. Fromentin est du reste un écrivain non dépourvu de mérite. Il a publié un roman, à la vérité médiocre, calqué sur les ouvrages de George Sand. Il a écrit et continue à écrire à la Revue des Deux Mondes des articles d’art, curieux à lire en ce qu’ils montrent comment l’ancienne génération d’artistes juge la nouvelle.

Chelmonsky, Dégel en Ukraine

Pour finir, je nommerai encore trois peintres. Chelmonsky a exposé deux tableaux, Hiver en Ukraine et Dégel en Ukraine, qui portent l’empreinte de la vérité.

Nittis a exposé une vue de la place des Pyramides à Paris, peinte avec intelligence ; les passants sont de petites figures fines et vivantes ; l’air remplit la perspective lointaine de la rue de Rivoli.

Cette aquarelle correspond peut-être à la toile de Lecomte dont parle Zola

Enfin, Lecomte a lui aussi envoyé une vue de Paris : le pont de la Tournelle, avec la bâtisse énorme de Notre-Dame se découpant sur un ciel gris.

Je passe aux paysages. On dit que le jury s’est montré particulièrement sévère pour les paysagistes. Il est un fait que les paysages sont relativement peu nombreux au Salon, alors que d’ordinaire ils se comptent par centaines. Malgré l’éclat dont on fait briller le paysage de grands artistes comme Corot, Jules Dupré, Théodore Rousseau et d’autres moins connus, l’Académie a toujours rejeté les paysagistes au deuxième rang. C’est à eux que notre siècle doit son originalité : la belle affaire ! le premier débutant venu qui dessine des bonshommes de pain d’épice, sous prétexte qu’il fait de la peinture historique, se croit en droit de siéger plus haut dans la hiérarchie de l’art que les paysagistes. C’est tellement le cas que jamais le jury ne donnera une première médaille à un paysagiste. Un paysagiste doit avoir les cheveux gris avant qu’on lui bâille une récompense. Il se peut que nos jeunes artistes, qui ont beaucoup de sens pratique, aient compris que c’était peine perdue d’envoyer de beaux arbres, alors que des figures laides rapportent de grosses sommes. Heureusement que les génies ne perdent jamais courage.

Donc, le paysage est peu représenté au Salon cette année. D’ailleurs, les grands noms ont disparu ; de la bande héroïque des conquérants il ne reste que Daubigny, le peintre merveilleux et véridique des bords de la Seine et de l’Oise. Il nous a révélé les charmes des environs de Paris ; il ne s’est guère éloigné à plus de trente kilomètres de la capitale, sauf pour de rares fugues en Normandie ; et je sais des peintres qui, ayant parcouru la Suisse, l’Italie et l’Espagne, ont fait moins de découvertes que lui. Pendant quinze ans il n’a pas vendu ses toiles plus de cinq cents francs. Il est vrai que depuis l’heure du triomphe du paysage il a écoulé tout un ramassis de son atelier pour des sommes fort respectables. Au Salon, on peut trouver son Verger un peu noir. Mais quelle maîtrise dans le rendu de la verdure, quelle science de la vie arboréale ! Des pommiers et des poiriers lourds de fruits se dressent devant nous, leurs troncs couverts de mousse et penchés d’un côté, leurs branches tordues. Il faut connaître les petits jardinets de la banlieue parisienne pour savourer l’impression de vérité qui se dégage de ce tableau où l’on croit respirer la fraîcheur du feuillage, où l’on croit entendre de temps en temps, au milieu d’un profond silence, la chute étouffée d’un fruit. Le ciel, bleu et blanc, un ciel clair de printemps, a le défaut d’atténuer l’opulence de la toile. Mais elle n’en est pas moins la feuille la plus large arrachée au livre de la nature qu’on puisse voir au Salon.

Au nombre des jeunes paysagistes en passe de devenir à leur tour des maîtres, je nommerai Guillemet, dont les toiles furent très remarquées lors du dernier Salon. Cette année son tableau appelé Villerville m’a paru encore meilleur. C’est tout simplement un rivage de mer à marée basse, des éboulis et des falaises à droite, la mer à gauche, une ligne verte à l’horizon. Cela donne une pression sombre et sublime : une brise saline venant de la mer vous souffle au visage ; le soleil se couche, l’ombre approche des immensités lointaines. Ce qui constitue l’originalité de Guillemet, c’est qu’il garde un pinceau vigoureux tout en poussant à l’extrême l’étude des détails. Il appartenait autrefois à un groupe de jeunes artistes révolutionnaires qui se piquaient de n’exécuter que des esquisses ; plus le côté technique était maladroit et plus bruyamment on vantait le tableau. Guillemet a eu le bon sens de se séparer du groupe et il lui a suffi de soigner davantage ses toiles pour connaître le succès. Il est devenu peu à peu un personnage connu, tout en gardant, je l’espère, ses convictions premières. Sa technique s’est perfectionnée et son amour de la vérité est resté le même.

J’estime inutile de prolonger davantage cette étude. Je désire seulement marquer tout l’ébahissement que me causent Paul Flandrin et Alfred de Curzon avec leurs paysages académiques où les arbres sont dessinés comme dans les écoles les torses. On peut compter les feuilles sur leurs chênes ; on croit se promener à travers la nature de Poussin une nature créée pour les pasteurs de Virgile. Rien ne saurait être plus sublime et en même temps plus grotesque aujourd’hui que nous avons appris à connaître la vraie nature. Je préfère conclure en faisant mention de l’immense vue d’Anvers, que cette ville a commandée à Mols, une toile qui a dix mètres de long, et en louant sans réserve les marines exquises de Boudin, des vues argentines où on croit voir briller l’écume au soleil.

|