En gravissant, le 1er mai, le large escalier du palais de l’Industrie, j’étais dans un grand embarras : quel point de vue critique devrais-je adopter pour examiner les œuvres exposées ? En moi habite un seul grand amour : l’amour de la logique. Dans un compte rendu du Salon tout dépend du point de départ.

Il y a deux façons de regarder les choses : du point de vue absolu du talent, ou du point de vue des qualités relatives du mérite.

Le talent absolu, c’est le chef-d’œuvre, c’est l’artiste original qui crée quelque chose d’individuel, c’est la rare occasion qui se produit de loin en loin et demeure comme un événement dans l’histoire d’un peuple. En partant de cette idée on ne trouvera pas dix tableaux dignes d’éloges parmi les deux mille accrochés au Salon. J’ai déjà suivi cette voie ; je décrivais des expositions en ne citant que quelques peintres, ceux qui à mon avis donnaient le ton à l’époque, et j’ai failli être lapidé par la foule. On m’accusait de partialité, de servir les intérêts d’une coterie, d’être entré dans la critique, botté, une cravache à la main. Personne ne voulait comprendre que dans ce révolutionnaire de l’art il y avait tout simplement un critique honnête, tâchant d’introduire quelque logique dans une chose où jusqu’ici régnaient chez nous les commérages ou la fantaisie.

Décerner des louanges relatives, c’est reconnaître toutes les bonnes intentions. Là, on ne creuse pas de gouffre infranchissable entre les oeuvres austères qui survivront à leur époque, et les gentils petits riens qui durent une saison. On examine tout, on analyse à la loupe les différentes catégories de médiocrité, on descend dans l’art jusqu’à la mode, jusqu’à l’engouement pour le trompe-l’œil et la pose mensongère. La sévérité en pareil cas est hors de propos. On est tout indulgence. Si les grands talents sont rares, par contre tous les artistes sont spirituels et adroits.

Les génies surgissent à raison d’un par génération, au plus. Le Salon, ne pouvant pas exhiber chaque année des œuvres de maître, tourne fatalement à la foire à peinture, dont l’étude vaut surtout pour contrôler le mouvement du goût des gens moyens. Derrière quelques peintres connus se tient toujours une foule de véritables fabricants, fournissant des toiles peinturlurées aux châteaux, aux églises et aux simples maisons bourgeoises. J’imagine là un vaste atelier où se rendent les gens désireux d’ajouter un haut luxe au décor de leur maison. Le Salon, ce bazar dont j’ai parlé, convient mieux aux fabricants qu’aux maîtres. Le catalogue du Salon de 1876 porte que celle-ci est la quatre-vingt-treizième exposition officielle. Si on suppose une moyenne de mille ouvrages à chaque exposition, on obtient le chiffre colossal de quatre-vingt-treize mille tableaux qu’un jury a certifiés dignes d’être exposés et qui ont été engloutis par le commerce. À peine quelque cinq cents qui aient surnagé ! Cela est épouvantable, et prouve que le Salon ne peut être qu’une simple boutique comme toute autre, renouvelant son stock, à l’affût de la mode, mettant continuellement en circulation une marchandise qui s’use et disparaît.

Quand on rencontre un créateur, on doit se mettre à genoux devant lui. Mais la majorité, la vaste majorité, se compose de copistes, de décorateurs intelligents, d’ouvriers adroits, de gens spirituels. Bien sûr, ils ont aussi leurs mérites, certains d’entre eux poussent l’habileté si loin qu’elle supplée au talent. Ils sont d’ailleurs indispensables.

Une nation civilisée ne peut se dispenser d’avoir toute une armée d’artistes pour satisfaire aux besoins esthétiques de la foule. Si la peinture était un terrain réservé aux seuls maîtres, alors il n’y aurait qu’une élite qui serait contentée. Il faut vendre des tableautins qui conviennent à tout le monde.

Il est même utile qu’il existe une École des beaux-arts où on dresse des artistes, tout comme il existe une École d’arts et métiers où on forme des ingénieurs. À un certain degré de culture le besoin de voir de la peinture est aussi développé chez un peuple que le besoin d’inventer de nouveaux moteurs mécaniques.

Du reste, les peintres ne consacrent-ils pas tous leurs efforts à nous plaire ? La grande peinture a presque disparu ; on ne voit guère d’images de sainteté, très peu de tableaux historiques, mais par contre un véritable flot de tableaux de genre, de futilités amusantes. On croit feuilleter un Magasin pittoresque (4) ; on regarde cela sans fatigue, le sourire aux lèvres. Si le public s’attroupe devant certaines toiles, soyez sûr que celles-ci représentent quelque scène dramatique ou simplement plaisante qui émerveille ces grands enfants. Leur « genre », c’est la petite monnaie de l’art, les tableaux trouvant un débit assuré, les sujets accessibles à tout le monde. Les « portraits » de même sont bons enfants, tous ont un aspect fort présentable. Ils nous regardent de leurs cadres, dans des poses élégantes. Ils sont roses et bien portants ; les messieurs en habit noir, la barbe bien peignée, les dames en toilette de circonstance comme si elles échappaient à l’instant même des mains du coiffeur. Mais le plus surprenant, c’est que toutes ces dames avec leurs cavaliers appartiennent à la même famille, une famille proprette, luisante, une famille qui ne fait rien de ses mains et dont chacun s’en irait en morceaux s’il s’avisait de tourner la tête. En somme, les portraits font l’effet, assez réjouissant, d’une soirée mondaine où tous les invités seraient pendus aux murs et garderaient le silence le plus impénétrable. Les « paysages », enfin, brillent d’une fraîcheur printanière. J’avoue que ceux-ci me plaisent davantage, même les plus médiocres d’entre eux. Ils font rêver à la nature, au vaste ciel, aux forêts profondes, aux lacs riants. D’ailleurs la véritable école française se révèle en eux, un souffle nouveau, l’effort vers l’analyse et la vérité.

Je viens de faire l’apologie de la médiocrité mais, à vrai dire, le cœur me manque pour descendre jusqu’à l’analyse de ce que j’ai appelé les qualités d’un mérite relatif. Je n’ai pas le temps, je ne me sens pas suffisamment de sang-froid parmi deux mille tableaux de valeur presque égale pour distribuer les louanges et le blâme et donner à chacun son dû ; du reste, ce serait s’attarder sans profit aucun à des bagatelles. En gros, le Salon de cette année ressemble en tous points au Salon de l’année précédente et à ce que sera le Salon de l’année prochaine. Il ne saurait être ni meilleur ni pire. Il représente Paris, le grand foyer de l’intelligence où, dit-on, on ne peut se défendre d’être spirituel et qui fournit l’art à l’étranger comme il fournit au monde entier du savon, des gants et des parures. Non, je me soustrais à l’obligation de donner des notes comme un maître d’école et d’assigner à chacun sa place. Je préfère, à mes propres risques et périls, chercher encore une fois à me réfugier sinon chez des talents irréfutables, au moins dans la critique de quelques peintres choisis parmi ceux qui jouissent du succès le plus éclatant et dont les œuvres caractérisent le moment artistique que nous vivons. Ce seront des observations faites au courant de la plume, pas plus ; je ne toucherai qu’à la crème de l’exposition, aux tableaux qui font parler d’eux. Et même je ne tenterai pas de renforcer mes jugements par une étude explicite quelconque, en développant une théorie esthétique détaillée.

Hélas ! avec quelle joie ardente je me livrerais à l’enthousiasme pour quelque maître ! Mais je ne puis qu’évoquer les grandes ombres de Delacroix et d’Ingres, ces génies obstinés, disparus du monde sans avoir trahi leurs dons. Ces géants n’ont pas laissé d’héritiers, et nous attendons toujours les génies de l’avenir. Courbet, vieilli, chassé comme un lépreux, s’en va déjà à leur suite dans l’histoire. Lui aussi appartient dès aujourd’hui aux morts, aux artistes dont les tableaux seront éternels par leur force et leur vérité. Parmi les vivants, à peine un ou deux s’efforcent de se hausser au rang des créateurs.

Il est difficile de se conformer à une classification quelconque. Je vais m’en tenir à quatre groupes : la grande peinture, les portraits, la peinture de genre, et les paysages, uniquement d’ailleurs pour mettre un peu d’ordre dans mes remarques.

Un sort heureux m’autorise à citer en premier lieu Puvis de Chavannes, le seul de nos peintres qui fasse réellement de la grande peinture. Il a fait siens les tons neutres de la fresque aux teintes délavées qui conservent la plus noble sévérité de style. Le dessin, sobre et net, légèrement archaïque et allongé, prend une importance particulière dans ces immenses tableaux paisibles, créés pour l’ennoblissement des édifices. Mais comme cet artiste n’est pas sorti de l’École des beaux-arts et qu’il apporte dans l’art des traits fort originaux, l’Administration n’a osé lui confier aucun travail important. Voici pourtant qu’elle s’est enfin décidée à lui commander quelques peintures murales pour l’église de Sainte-Geneviève qu’on est en train de restaurer. Puvis de Chavannes a exposé le premier tableau avec l’explication suivante qu’on lit dans le catalogue : « Dès son âge le plus tendre, sainte Geneviève donna les marques d’une piété ardente. Sans cesse en prière, elle était un sujet de surprise et d’admiration pour tous ceux qui la voyaient. » Alors qu’elle est encore enfant, un évêque remarque la sainte dans une foule et la bénit. La figure de la petite fille est attachante par sa grâce et sa douceur. Les groupes sont peints très artistiquement avec cette simplicité qui donne une valeur aux moindres lignes. Voici assurément de la peinture décorative au sens le plus large du mot, celle qui doit imprimer de la grandeur à un monument et non le rapetisser, qui doit le doter de la sérénité d’une idée sublime exprimée avec une originalité nette et tranquille.

Mais, par exemple, comment faire comprendre à Gustave Doré qu’il s’abuse étrangement en s’imaginant qu’il fait de la grande peinture décorative quand il expose chaque année soixante mètres carrés de toile couverte de peinture. Le plus curieux de tout serait de savoir où il case ces colossales erreurs, car on ne voit ces tableaux nulle part. Si Doré les garde chez lui il a dû louer un magasin affecté à ce seul usage.

Gustave Doré, Jésus-Christ entrant à Jérusalem

Cette année il a exposé Jésus-Christ entrant à Jérusalem. Jésus, assis sur l’âne légendaire, s’avance le long de la rue, suivi d’un vaste cortège. Dans la première minute on ne voit rien du tableau qu’une forêt de palmes qu’agite la foule ; c’est cela qui vous frappe surtout et accapare l’attention. Aucun style, pas une ligne calculée et menée à bien : le tableau fait l’impression d’une énorme tache bigarrée, d’une vinaigrette de faux tons, d’une étrange bousculade de figures, dessinées selon le procédé habituel du peintre qui supplée à son ignorance absolue de l’anatomie par une habileté à croquer des bouffons toujours identiques. Je soupçonne qu’il a voulu cette année se laver des reproches que des critiques lui avaient adressés, de peindre trop noir : il a barbouillé sa toile des couleurs les plus claires et les plus criardes ; mais, claire ou foncée, elle n’est toujours qu’une estampe colorée d’une grandeur démesurée, ce qui rend encore plus évidentes la pauvreté du style et l’absence de véritable originalité. Doré qui est un dessinateur fort pittoresque et amusant quand il se contente d’illustrer des éditions de luxe, devrait jeter le pinceau et reprendre la plume.

Mazerolle, La Filleule des fées

Je citerai encore, parmi les grands tableaux, une œuvre très gentille de Mazerolle, La Filleule des fées, qui devrait servir de carton à une tapisserie des Gobelins, ainsi que deux autres tableaux :

Monchablon, Jeanne d’Arc (ce n’est pas le tableau dont parle Zola mais il donne une idée de son style)

L’Entrée de Mohammed II à Constantinople de Benjamin-Constant et la Jeanne d’Arc de Monchablon. Le premier semble le fruit des efforts d’un bon élève de Cabanel tourmenté par la grande ombre de Delacroix. Quant au second, il est encore pire que le premier, car cette Jeanne-d’ Arc, cette grosse fille montée sur un cheval caracolant, est la figure la plus vulgaire qu’on puisse concevoir. Il faut constater par ailleurs que Jeanne d’Arc n’a rien inspiré de bon jusqu’ici à aucun artiste de France. Voltaire a écrit à son propos une obscénité (2).

Ingres, Jeanne d’Arc au couronnement de Charles VII

Ingres a perpétré un bien mauvais tableau, sans compter les sottes tragédies et les statues absurdes. Cette fille forte et douce, cette étonnante créature, comme jaillie du rêve d’un poète, ne se prête pas à notre art.

Je passe à la peinture historique de dimensions plus modestes. Ici les tableaux se rétrécissent et ne dépassent pas trois ou quatre mètres carrés. Je commencerai par donner libre cours à mon ressentiment contre Cabanel, le maître de l’Académie des beaux-arts, qui a une influence si néfaste sur nos jeunes peintres. Il a fait La Sulamite. Vous comprenez, il a représenté l’épouse du Cantique des cantiques et pour que personne ne s’y trompe il a cité dans le catalogue son appel : » J’entends la voix de mon bien-aimé ! Le voici qui vient bondissant sur les montagnes, franchissant les collines. Le voici qui se tient derrière notre mur, et qui me dit : Levez-vous, hâtez-vous, ma bien-aimée, ma colombe, et venez ! « Et qu’est-ce ? Cabanel n’a rien tiré de ces paroles enflammées qu’une dame de cire semblable à celles qui pivotent dans la vitrine des perruquiers, une dame fort bien coiffée, aux longs cils soyeux, à la peau rose tirant sur le jaune et comme boucanée. Et pour montrer qu’elle écoute la voix du bien aimé, il l’a contrainte à lever un peu la tête et à arrondir les yeux comme une poule aux écoutes : une main est levée, l’autre portée au sein. Je ne peux malheureusement pas rendre justice à l’aspect élégant de cette dame – une sultane de harem typique – ni faire sentir tout le parfum de poncif et de bêtise bourgeoise exhalé par ce tableau. Oui, voilà tout ce que Cabanel a inventé pour dépeindre cette créature de feu, cette Israélite qui languit d’impatience en attendant l’époux. Il a fait une odalisque d’un sou, une figure qui mériterait de personnifier l’Asie en turban entre les symboles des cinq parties du monde. Jamais encore l’Académie n’a donné de preuve plus décisive de la banalité foncière de ses aperçus artistiques.

Sylvestre, Locuste essayant en présence de Néron le poison préparé pour Britannicus et Bouguereau,Sainte Vierge pleurant son Fils divin

De même, Bouguereau a peint une Sainte Vierge pleurant son Fils divin, de laquelle l’élégance poncive est fort curieuse dans son genre. Mais je préfère passer tout de suite au tableau de Sylvestre, Locuste essayant en présence de Néron le poison préparé pour Britannicus ; le public et la critique portent aux nues cette toile. On dit même que le peintre, un homme très jeune encore, recevra une médaille d’honneur. Sylvestre a pris des leçons dans l’atelier de Cabanel mais il est clair que dès ses débuts il s’est montré capable de plus d’énergie et de force que son maître. La scène est conçue dramatiquement. Néron, très gros, la tête ronde, avec la physionomie immobile des empereurs romains telle que nous la préserve la sculpture antique, écoute les explications de Locuste, une grande femme noire, maigre et nerveuse, qui appuie familièrement la main sur le genou du maître. Devant eux un esclave, foudroyé par le poison, hurle par terre, agitant convulsivement les jambes. Il va de soi que cet esclave nu est mis là uniquement pour fournir à l’artiste un prétexte pour peindre un beau torse selon les règles académiques. Ce torse, très correct, est fatalement un peu froid, comme le sont les souffrances du malheureux ; la pose et le raccourci sentent trop l’artifice. Le fond du tableau, représentant un palais de marbre vert et jaune, frappe les yeux et je suppose qu’il n’est pas pour peu dans le succès de l’œuvre, car si la foule s’arrête devant elle, c’est en grande partie parce que ce marbre donne un aspect original à la toile. Il est difficile de dire s’il y a chez Sylvestre un tempérament original, parce que jusqu’ici tous ses procédés font irrésistiblement penser aux procédés du maître. Mais il a probablement de la ténacité et c’est un mérite incontestable. Maintenant il ne lui reste qu’à se faire créateur.

Bonnat, La Lutte de Jacob

Bonnat a exposé La Lutte de Jacob. Voilà encore un prétexte à peindre le corps nu – et rien de plus, d’autant que Bonnat alourdit d’une façon extraordinaire tout ce qu’il reproduit. On croirait vraiment qu’il peint avec du mortier. Ses saintes-vierges, ses christs, ses anges, adhèrent à la terre ; il a beau leur attacher des ailes, ils sont trop pesants pour s’élever du sol. Ce n’est pas que je me plaigne de la solidité de Bonnat qui, lui, défend les transports des peintres spiritualistes. Mais, en vérité, je souhaiterais plus de feu dans cette peinture de chairs qui fait penser à du crépissage. Ses deux lutteurs, l’ange et Jacob, sont deux gaillards bien portants, aux muscles tendus par l’effort. Nous voyons là un travailleur puissant, mais nous ne voyons pas d’artiste dans l’acception nerveuse que nous donnons aujourd’hui à ce mot.

Henner a exposé un Christ mort, auquel je fais le reproche, au contraire, qu’il est peint trop maigre. Le cadavre se fait remarquer par une pâleur nacrée, une peau de jeune fille chlorotique que le peintre a étudiée jusqu’aux moindres pores. C’est fait avec délicatesse et exactitude, mais on pense involontairement à la large brosse des maîtres et cette manière paraît bien tatillonne. Il y a là beaucoup de science, beaucoup d’art, même une façon assez indépendante de regarder les choses et de les rendre ; seulement tout cela ne s’élève guère au-dessus du niveau de la médiocrité et se distingue par une absence totale d’originalité et d’audace.

Vollon, Femme du Pollet

Entre toutes les grandes toiles, il est hors de doute que l’attention a porté principalement sur le tableau de Vollon : Femme du Pollet, à Dieppe (Seine-Inférieure). Vollon s’est assuré une position élevée dans la peinture grâce surtout à ses études d’objets inanimés, et c’est pourquoi son tableau de cette année a été une surprise et un triomphe. Figurez-vous une Junon déguisée en femme de pêcheur déguenillée et qui étale des épaules magnifiques sous les haillons qui la couvrent. Elle porte sur le dos une bourriche vide ; les jambes nues se voient sous la jupe trouée, des jambes fortes, rondes, charnues, copiées sur une statue antique. Je ne sais pas si Vollon a réellement déniché ce modèle à Dieppe ; je veux bien le croire, mais dans ce cas le plus pauvre village de cette région peut se vanter de beautés remarquables. L’intention réaliste est évidente ; seulement c’est un réalisme à large envergure, s’envolant dans l’épopée. En rencontrant au bord de la mer une femme si belle, on s’incline malgré soi devant sa beauté. Sans doute, Vollon est un très grand talent, mais je lui tiens un peu rigueur d’avoir eu recours à un expédient usé afin d’assurer une fortune à son oeuvre : il a jeté les haillons d’une mendiante sur une copie de la Vénus de Milo. Je ne nie pas qu’on tombe sur des femmes admirablement bien faites et très belles dans les classes pauvres, seulement elles ont un tout autre genre de beauté. En un mot, la femme du pêcheur peinte par Vollon ne respire pas la vérité comme la respirerait une créature tirée de la vie.

Fantin-Latour, L’Anniversaire.

Je citerai enfin le tableau étrange de Fantin-Latour, appelé L’Anniversaire. C’est un hommage à Berlioz. Quelques figures tressent des guirlandes de fleurs autour du médaillon du grand musicien. La Musique se lamente, tandis que les créations lyriques du maestro, personnifiées par les héroïnes de ses opéras, jettent des couronnes. Tout cela est bien obscur et allégorique. Mais on ne peut se défendre de louer sans réserve la peinture habile, si ardente et limpide de tons et de couleurs. Bien que le tableau de Fantin n’attire pas particulièrement l’attention du public, il n’en compte pas moins comme une des trois ou quatre compositions les mieux réussies du salon. J’applaudis surtout à l’originalité de la conception et de l’exécution.

Et voilà : je suis obligé de passer aux portraits, non qu’il manque de tentatives dans la grande peinture, au contraire ! Mais parce que je n’ai pas envie de répéter à propos de tous les tableaux ce que j’ai dit à propos de quelques-uns. Les tableaux se suivent et se ressemblent comme des gouttes d’eau. D’ailleurs, les portraits sont la menue monnaie de la peinture historique. Comme les grands tableaux se vendent difficilement, on est malgré soi entraîné à peindre des duchesses ou de simples bourgeoises, ce qui rapporte des sommes honnêtes. Un artiste qui se respecte ne fait pas de portraits à moins de dix mille francs chacun.

Parmi les portraits il faut nommer comme le plus réussi, non par ses mérites réels mais par le succès qu’il a remporté auprès du public, celui de Mme Sarah Bernhardt, sociétaire de la Comédie-Française, exécuté par Clairin. La jeune artiste est étendue sur un canapé dans une pose nonchalante, et son corps a pris des sinuosités si serpentines qu’il est impossible de deviner où se trouvent ses flancs, ses genoux ou ses talons. Je sais bien que Mme Sarah Bernhardt passe pour la personne la plus maigre de France ! mais ce n’est pas une raison pour l’allonger sur un canapé de telle façon que son peignoir paraisse ne recouvrir aucun corps. Les boutons même tiennent plus de place. Ajoutez que le canapé est rouge, les coussins jaunes, et qu’un borzoï est couché sur le tapis, et vous aurez une idée de la tache éclatante que fait le tableau pendu au mur. Peu s’en faut que la jeune actrice n’ait fondu entre les brasiers allumés par le peintre. Enfin, la tête m’a paru peu ressemblante, trop flattée dans le sens de la beauté conventionnelle. Mme Sarah Bernhardt n’est pas jolie, mais elle a des traits fins et intelligents, dont Clairin n’ a su rien faire qu’un minois régulier et vulgairement sensuel, tel que le peindrait un Cabanel.

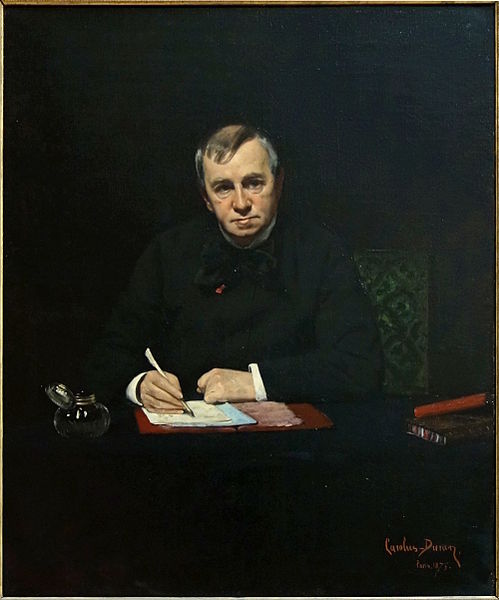

Carolus-Duran, Portrait d’Emile de Girardin et Portrait de la marquise d’Anforte

Il faut compter comme un des bons portraits du Salon celui d’Émile de Girardin peint par Carolus-Duran. Le célèbre publiciste est assis derrière son bureau, la plume à la main ; il a levé la tête et attend évidemment l’inspiration. C’est une page très vivante, très juste, comme on en rencontre rarement chez Carolus-Duran. Le fond, d’un ton sombre, fait ressortir avec relief la physionomie alerte, d’une ressemblance surprenante. Émile de Girardin n’est plus jeune, les ans lui ont donné une face caractéristique de vieillard à la barbe courte, creusée de deux rides profondes, l’ovale des joues rentré et un peu pendant, et en dépit de tout cela, quand vous l’avez contemplé un moment, vous voyez un feu d’animation éclairer ce visage prestigieux qui au premier instant appelait presque le sourire. L’autre portrait exposé par Carolus-Duran me plaît beaucoup moins : c’est le portrait de la marquise d’Anforte. Cette dame, habillée de blanc, descend lentement un escalier magnifique. Mais là malheureusement l’artiste s’est laissé séduire par son amour des étoffes riches et des accessoires qui brillent d’un éclat trop vif.

Un autre portrait excellent, c’est celui de votre romancier Ivan Tourgueniev, par Harlamoff. Au dernier Salon ce peintre avait produit un gros effet avec son portrait de Pauline Viardot. Sa manière est caractérisée par une solidité de facture frappante. Il peint puissamment et largement, ne triche pas avec la nature, s’en tient à une gamme de tons un peu sourds et un peu durs, mais francs. Cependant je dois dire que je préfère le portrait de Mme Viardot. Tourgueniev est très ressemblant du point de vue de l’interprétation exacte des traits, mais il me semble que l’expression dure et triste donnée à son regard ne lui est pas du tout habituelle. Il est assis, le visage tourné directement vers le spectateur. Les mains sont très bien, l’habit aussi. Du reste, malgré mes réserves, je mets cette toile au rang des cinq ou six beaux portraits du Salon.

Quant au portrait d’Alphonse Daudet, j’en dirais ce que je viens de dire du portrait de Tourgueniev. C’est d’un pinceau distingué mais le visage est peu réussi. Au reste, je place le travail d’Harlamoff bien plus haut que le même travail tenté par Feyen-Perrin : ce dernier a vieilli Alphonse Daudet de cinq à six ans au moins. Il a fait je ne sais quelle figure sombre et tourmentée du visage fin de Daudet, toujours très jeune, et dont la goutte de sang arabe transparaît clairement sous la peau. Par ailleurs, un pinceau plein de sève, un coloriste excellent, tout dit un réel tempérament de peintre.

Et maintenant, je n’ai que l’embarras du choix. Baudry, un artiste que la décoration du nouvel Opéra a depuis dix ans tenu éloigné du Salon, fait sa réapparition cette année avec deux beaux portraits, peints avec élan, avec un tel élan en effet que le public m’a paru déconcerté et démonté.

Bastien-Lepage, Portrait de Wallon

Bastien-Lepage a exposé un portrait de Wallon, l’ancien ministre de l’Instruction publique, qui est également excellent.

Chaplin expose selon son habitude de ravissantes têtes de femme, au teint d’un rose pâle exquis, qu’il ne faut point confondre avec les poupées qui les entourent, car tout élégantes qu’elles soient, la facture en est robuste. Il me faudrait continuer ainsi pendant trois ou quatre pages, si je voulais signaler seulement les portraits convenables ; les murs en sont tapissés et ils occupent les trois quarts du livret. Pour cela j’aurais à descendre plus bas et parler de Dubufe, le peintre favori de la bourgeoisie, dont le pinceau se distingue par des tons doucereux, et arriver enfin à Pérignon, dont la peinture rappelle les dessins sur porcelaine et dont les visages sont éclairés de l’intérieur comme des veilleuses, des portraits bons à coller sur des boîtes de chocolat. J’aime mieux terminer par des éloges. Henner, dont j’ai déjà parlé, a exposé un très curieux portrait d’une vieille dame, Mme Karakéhia. Le visage ridé est fort délicatement étudié. Le public s’arrête, émerveillé et enchanté, comme si cette dame avait encore les beaux yeux de ses seize ans. J’ai remarqué que les vieilles gens portent bonheur aux peintres.

|