Le naturalisme au Salon

Le Naturalisme au Salon en trois vidéos

Le Voltaire – 18-22 Juin 1880

Cette année, l’ouverture du Salon a remué singulièrement le monde des artistes. Depuis vingt ans que je suis les expositions, je m’aperçois qu’il n’y a pas de gens plus difficiles à contenter que les peintres et les sculpteurs. Tout à l’heure, je tâcherai de déterminer les raisons qui les rendent si nerveux.

En attendant, voici les faits. Le sous-secrétaire d’État aux Beaux-Arts, M. Turquet, aidé de ses employés, a eu l’ambition d’attacher son nom à des réformes. C’est là un trait caractéristique ; tout nouvel administrateur qui croit tenir entre les mains la gloire artistique de la France, se trouve pris d’une fureur de zèle extraordinaire. Il rêve aussitôt de nous doter de grands hommes et il a l’étrange espoir d’en fabriquer, en prenant mesure sur mesure. Donc, M. Turquet est venu à son tour modifier le règlement du Salon. Il s’est surtout attaqué au classement des oeuvres exposées ; avant lui, on accrochait les tableaux dans l’enfilade des salles, en se contentant de suivre l’ordre alphabétique ; lui, homme d’ordre, a créé quatre catégories : les artistes hors concours, les artistes qui sont de droit exemptés de l’examen du jury, les artistes qui n’en sont pas exemptés, et enfin les artistes étrangers. Au premier abord, cela semble innocent ; il y a même là quatre groupes logiquement établis, et la mesure paraît excellente. Eh bien ! on ne peut s’imaginer le bouleversement que le classement de M. Turquet a produit. Personne n’est content, tous les peintres crient, les ateliers sont en révolution.

Les peintres hors concours, ceux qui ne peuvent recevoir que la grande médaille d’honneur ou la croix, sont les mieux partagés ; car, malgré leur petit nombre, on leur a accordé presque autant de salles qu’aux artistes exemptés, ce qui a permis de mettre tous leurs tableaux sur la cimaise, en une seule rangée. La question de la place, bonne ou mauvaise, est capitale au Salon. Chaque artiste rêve la cimaise et un milieu de panneau. Cependant, les hors-concours ne se sont pas encore déclarés satisfaits. Un résultat qu’on devait attendre les a gênés, dans leur isolement. Il y a, parmi eux, des artistes démodés qui ont eu des succès vers 1840, et qui, aujourd’hui, envoient au Salon d’abominables toiles devant lesquelles le jury doit s’incliner. Lorsque ces toiles se trouvaient perdues dans la cohue de toutes les oeuvres exposées, elles passaient presque inaperçues. Mais aujourd’hui que les voilà à part, très à l’aise et très en vue, écrasées par le voisinage des grands succès de l’heure présente, elles apparaissent dans leur médiocrité lamentable, presque comique. On ne trouve certainement pas parmi les non-exemptés, parmi les élèves sans talent que l’influence de leurs maîtres fait recevoir chaque année, des peintres aussi dénués de toutes qualités originales ; ce qui a fait dire avec raison que les plus mauvais tableaux du Salon sont accrochés dans les salles des hors-concours. On se doutait bien un peu de la chose, mais le résultat dépasse vraiment les prévisions. C’est peut-être même là une des conséquences les plus utiles du classement inventé par M. Turquet. Désormais, si on conserve le jury, toutes les oeuvres devraient lui être soumises, car il est ridicule d’admettre qu’un peintre récompensé en 1840 ait reçu par là même un brevet de talent éternel. Vous imaginez-vous l’étonnement du public, mis en présence d’oeuvres grotesques, et qu’on lui donne comme la fleur de l’école française ? Les artistes hors concours que la mode acclame aujourd’hui, sont donc très vite vexés du voisinage de ces peintres démodés qui leur rappellent qu’en dehors de l’originalité, il n’y a que vieillesse précoce. C’est la chiffonnière en haillons plantée sur le passage de la fille vêtue de soie dont la voiture l’éclabousse.

Quant aux exempts et non-exempts, ils sont furieux contre l’administration qui les a empilés dans les salles, qui a accroché leurs tableaux jusqu’aux corniches, lorsque les hors-concours sont logés si au large. Encore les exempts, c’est-à-dire les artistes qui se trouvent exemptés de l’examen du jury par une médaille, n’ont-ils pas trop à se plaindre : leur nombre est restreint et on leur a donné des salles bien placées, où ils sont seulement un peu serrés. Mais les non-exempts, le grand troupeau, ont réellement raison de se fâcher. Si le jury les reçoit, c’est pour que l’Administration les montre au public ; or, ce n’est plus montrer des tableaux que de les entasser le long des murs à des hauteurs que les regards ne peuvent atteindre. Ils sont là comme des soldats dans des wagons à bestiaux. Et le pis est que les salles n’ont pas suffi : on a accroché des toiles en plein air, tout le long de la galerie qui règne autour du jardin. Jamais déballage pareil n’a mis sous la lumière du soleil une misère plus triste. On dira sans doute que le jury n’a pas été assez sévère, que l’Administration s’est trouvée débordée par la quantité toujours croissante des oeuvres reçues. Cela est vrai, et je parlerai tout à l’heure de cette marée montante. Il n’en est pas moins évident que les artistes reçus se plaignent, avec raison, d’être exposés dans des conditions inacceptables, lorsque d’autres le sont dans d’excellentes conditions.

Et ce n’est pas tout. Voici maintenant le groupe des artistes étrangers qui se lamente. Ces artistes prétendent que, lorsqu’ils viennent exposer en France, c’est pour se trouver en compagnie des artistes français, et non pour être relégués à part, comme cela se pratique dans les expositions universelles. Je dirai que cette plainte me paraît assez juste. Beaucoup d’artistes étrangers entendent avant tout se mesurer avec les artistes français et regardent comme un honneur de marcher dans leurs rangs. Si on les met à part, c’est comme si on les laissait chez eux. Puis, il faut bien le dire, la plupart sont médiocres, le public néglige les Salons où on les a entassés. Dans cette rage de tout diviser et de tout classifier, pourquoi ne pas exposer les peintres nés à Paris d’un côté, et de l’autre, les peintres nés en province ?

Ainsi donc, les réformes de M. Turquet ont été fort mal accueillies. Elles n’apportent rien d’utile ; elles ont simplement fait voir le ramollissement de certains peintres hors concours, que leurs amis devraient empêcher de produire. Je ne vois aucun avantage à ces groupements, qui désorientent le public, habitué à l’ordre alphabétique ; cette année, pour trouver une toile qu’on désire voir, il faut un véritable travail, une course à travers un déluge de tableaux. D’ailleurs, si le classement est peu heureux, il ne faut pas non plus le regarder comme un désastre. C’est une tentative sans conséquence sérieuse, qui ne me paraît pas appelée à réussir, voilà tout.

Si je me suis étendu sur la matière, c’est surtout pour montrer combien il est difficile de satisfaire les artistes ; je reviens ainsi à mon point de départ. Il faut voir nettement le cas de nos peintres et de nos sculpteurs. Toutes les difficultés viennent de ce qu’ils ont ou croient avoir besoin de l’Administration. On pose en principe que l’État peut seul faire vivre les arts, parce qu’il distribue des commandes ; en effet, c’est I’État qui, presque seul, achète des statues et des peintures décoratives pour les monuments. De là, l’idée première d’une intervention administrative ; toute la filière se déroule ensuite : l’École des beaux-arts pour l’instruction générale des artistes, puis l’École de Rome pour la mise en serre chaude des talents éprouvés, puis les récompenses et les commandes qui soutiennent jusqu’au bout les bons élèves. La tutelle prend l’artiste au berceau et le conduit à la tombe. Naturellement, de telles mœurs, une éducation et une existence pareilles ont influé à la longue sur les façons d’être de nos peintres et de nos sculpteurs. Comparez-les un instant aux écrivains, pour lesquels l’État ne fait rien, et vous sentirez leur dépendance, leur aplatissement devant les fonctionnaires, leur continuel besoin d’être appuyés, poussés, achetés. Peu à peu, une conviction s’est formée en eux : l’État leur doit tout, les leçons qui apprennent, les Salons qui mettent les oeuvres à l’étalage, les médailles et l’argent qui récompensent. De là, leurs exigences vis-à-vis de l’Administration, leur emportement quand elle ne les satisfait pas, l’embarras continuel dans lequel ils la mettent, en lui imposant le dur problème de les contenter tous, ceux qui ont du talent et ceux qui n’en ont pas.

Tels sont les faits. Il se passe entre l’Administration et les artistes ce qui a lieu fatalement dans tous les ménages mal assortis. Il y a des tiraillements, l’un a beau faire, se mettre en quatre, l’autre ne se déclare jamais satisfait. Et remarquez qu’il ne vient jamais au ménage l’idée de divorcer. On préfère les replâtrages, on rêve de continuelles réformes, on espère trouver un compromis qui mettra la paix d’un côté et de l’autre. Le seul tort de l’Administration est d’être l’Administration et de croire à son rôle protecteur ; mais il faut confesser qu’elle est bonne femme et qu’elle déploie depuis des années un zèle vraiment méritoire. Ce serait une curieuse histoire à écrire que celle des efforts faits pendant ces derniers vingt ans par l’Administration, pour contenter les artistes. En partant seulement de 1863, époque du premier Salon des Refusés, on la verrait aux abois d’année en année, bouleversant à toute heure le règlement, dépossédant d’abord l’Institut, puis peu à peu confiant aux artistes eux-mêmes l’élection du jury. Elle a ainsi roulé sur la pente fatale des concessions, comme tout pouvoir d’abord absolu qui se trouve gagné par le libéralisme. Et le pis est qu’aujourd’hui encore elle n’a satisfait personne : il se rencontre toujours, parmi ses administrés, des exposants ou des refusés mécontents qui exigent de nouvelles réformes, qui demandent qu’on aille plus avant dans la voie de la liberté.

N’est-ce pas une situation bien curieuse ? Étudions un instant les singuliers effets de la protection de l’État. Tout à l’heure, je montrais le petit peuple des artistes vivant sous la tutelle de l’Administration depuis l’École des beaux-arts jusqu’à l’Institut, et finissant par ne pouvoir se passer de cette tutelle, la regardant comme un droit acquis. C’est ce qui fait que les artistes du talent le plus indépendant restent presque toujours des hommes serviles, pliant le dos, à genoux devant un fonctionnaire. C’est ce qui fait encore que ceux qui réclament le plus haut l’émancipation de leur personnalité ne s’en prennent pas moins à l’Administration de tous les déboires qui leur arrivent. De là, les plaintes continuelles, les réclamations, les colères. On s’adresse à l’Administration comme à une divinité toute-puissante qui a promis le bonheur et qui le doit quand même à tous ses enfants. Elle reste centre, elle est le pivot, il semble que l’art ne puisse tourner que sur elle. Bien peu d’artistes la voient nettement ce qu’elle est, une simple organisation, souvent défectueuse, mais qu’il faut accepter parce que nos mœurs le veulent, quitte à ne se servir d’elle que dans les strictes limites nécessaires.

Beaucoup de peintres viennent se plaindre à moi, en disant : « C’est une indignité, vous devriez écrire ceci, vous devriez écrire cela. » Je souris, je tâche de leur faire comprendre que leur talent n’est pas engagé dans ces questions. Les Salons, quelle que soit la façon bonne ou mauvaise dont ils sont organisés, restent jusqu’ici le meilleur moyen pour un peintre de se faire connaître. Il y a des froissements d’amour-propre sans doute, tous les ennuis et toutes les blessures de la bataille de l’art, mais qu’importe, il suffit de peindre de grandes oeuvres, et fussent-elles refusées pendant dix ans, fussent-elles ensuite mal placées pendant dix autres années, elles finissent toujours par avoir le succès qu’elles méritent. Voilà ce qu’il faut se dire. Les obstacles n’entravent que les médiocres. D’ailleurs, il est à remarquer que les artistes qui se plaignent le plus fort sont les plus nuls. Ceux-là rêvent que l’Administration leur doit du talent, et ils s’enragent contre elle, lorsque le succès ne vient pas. Tant pis pour les faibles qui tombent à terre, écrasés par les forts : c’est la loi de la vie. Quand on est très jeune, on peut rêver des réformes administratives, on peut croire que des mesures justes feront de l’art une voie rapide et heureuse. Mais, lorsqu’on a vieilli dans la production, lorsqu’on a reconnu la bêtise humaine et la nécessité de la lutte, on se désintéresse de tous les règlements plus ou moins raisonnables, on ne croit plus qu’au travail, on se dit que le mieux est d’avoir beaucoup de talent et de se servir ensuite pour le produire en public des moyens qu’on a sous la main. Le reste n’importe pas aux hommes forts, et il n’y a que les hommes forts qui existent.

Cependant, au seul point de vue de la curiosité des faits, on peut se demander où va l’Administration éperdue, au milieu des exigences toujours croissantes qui l’emportent. Anciennement, l’Institut restait le seul maître. C’était lui qui acceptait et qui récompensait les tableaux ; l’Administration n’était là que pour fournir le local et régler les questions pécuniaires. Une telle situation était donc fort nette. L’Institut avait un corps de doctrine et l’appliquait logiquement. Il pouvait se montrer étroit dans ses jugements, il n’en avait pas moins une ligne de conduite très arrêtée qui donnait aux Salons une signification absolue. Certes, il n’y a pas à regretter le despotisme classique de l’Institut, mais il faut bien dire que le gâchis a commencé le jour où l’ Administration l’a dépossédé pour confier son rôle à des jurys électifs. Dès lors, l’évolution démocratique a continué, on va au suffrage universel. Je ne veux pas m’étendre ici, étudier les avantages et les inconvénients des nouveaux règlements. Ce qu’il suffit de constater, c’est que les Salons deviennent des bazars de plus en plus encombrés, et que fatalement il arrivera un jour où les portes grandes ouvertes laisseront entrer toutes les oeuvres qui se présenteront. Cette année, par exemple, on ne voit pas bien ce qu’on a pu refuser. C’est un déluge, une inondation. Sept mille deux cent quatre-vingt-neuf oeuvres, tableaux, dessins ou statues, sont exposées, lorsque autrefois l’Institut en acceptait au plus quelques centaines. On voit le chemin parcouru. Naturellement, il n’y a plus de règles, un dogme quelconque décidant de la réception des oeuvres. Nous sommes dans l’anarchie, et cela est excellent ; mais nous sommes aussi dans la protection de maîtres à élèves, dans le bon plaisir de la camaraderie, ce qui est mauvais. Le jury, qui reçoit les turpitudes sentimentales des jeunes pensionnaires, refuse encore certaines oeuvres systématiques d’artistes originaux d’une véritable valeur. Aussi ne vois-je qu’une fin possible, et à bref délai : la dissolution du jury, toutes les oeuvres exposées par l’unique intermédiaire de l’Administration. Je le répète, les anciens Salons sont morts, nous allons fatalement à cet entrepôt, à ce magasin général de la peinture, ouvert aux frais de l’État. Il est certain que cela n ‘arrivera pas encore à satisfaire tout le monde, car il y aura toujours la question des places plus ou moins bonnes. Mais, au moins, ce sera une organisation logique ; il faut le dogme, l’Institut, ou bien la liberté complète, l’entrepôt ouvert à tous les producteurs.

Je fais ici de la logique, sans ignorer combien ce mot d’entrepôt fâcherait les artistes. Du jour où tout le monde entrerait, il n’y aurait plus aucune vanité à exposer. Puis, il y a les récompenses qu’il faudrait également supprimer. Ce serait la fin d’un monde. Plus d’aplatissement, les artistes auraient à porter lourdement leur liberté reconquise. C’est ce qui me fait croire que l’avenir est encore bien gros de nouveaux règlements et de nouvelles colères. Les faits marcheront, les hommes se mangeront ; mais cela n’empêchera pas de grands peintres de naître. Et c’est là ce qu’il faut répéter, en finissant : le talent s’accommode de l’organisation administrative qu’il trouve et il est quand même le talent.

Justement, dans ces dernières années, il s’est passé sous nos yeux un exemple bien intéressant et bien instructif. Je veux parler des expositions indépendantes faites par un groupe de peintres qu’on a nommés « les impressionnistes ». Ces peintres ont eu l’influence la plus incontestable sur notre école française ; mais, avant d’étudier leur rôle artistique, je veux parler de la tentative d’organisation libre qu’ils ont risquée, en essayant de se soustraire à la tutelle de l’Administration.

Certes, ce serait le rêve : se passer de l’État, vivre indépendant, comme les écrivains, reconquérir ainsi sa dignité et son propre gouvernement. Le malheur est que les mœurs du public, en France, ne sont pas à cette indépendance, et que le Salon officiel reste tout-puissant. Mais voyons les faits.

Certains artistes se sont donc réunis pour exposer leurs oeuvres dans une salle louée par eux. Les uns, comme MM. Claude Monet, Renoir et Pissarro, étaient irrités de se voir chaque année refusés par les jurys des Salons, qui croyaient devoir protester ainsi contre leur tendance artistique ;

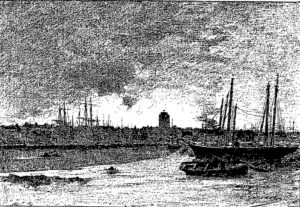

Monet, Le Port de Honfleur, refusé au Salon de 1867

les autres, comme M. Degas, étaient bien reçus chaque année, mais ils se sentaient si peu regardés, qu’ils voulaient être chez eux pour s’accrocher eux-mêmes en belle place et triompher tout seuls ; enfin, il y avait des garçons riches, comme MM. Caillebotte et Rouart, qui pouvant se payer une installation personnelle, ne voyaient pas pourquoi ils toléreraient davantage les mauvais procédés de l’Administration à leur égard. Telles étaient les causes matérielles de la réunion, sans parler de certaines tendances artistiques communes, qui d’ailleurs semblaient loin d’être générales et bien nettes. Comme je viens de le dire, chaque impressionniste avait donc ses raisons particulières, et l’association, qui a été assez unie pendant trois ou quatre ans, devait fatalement se détraquer, lorsque certains membres s’ apercevraient que leur intérêt était de ne pas continuer l’expérience plus longtemps. Dans ces sortes d’associations, deux ou trois individualités seulement profitent, tandis que les autres pâtissent. Certes, le tapage fut grand, les expositions des impressionnistes occupèrent un instant tout Paris ; on les chansonnait, on les accablait de rires et d’injures, mais les visiteurs venaient en foule. Malheureusement, ce n’était là que du bruit, ce bruit de Paris que le vent emporte.

M. Renoir fut le premier à comprendre que les commandes n’arriveraient jamais par ce moyen ; et, comme il avait besoin de vivre, il recommença à envoyer au Salon officiel, ce qui le fit traiter de renégat. Je suis pour l’indépendance, en toutes choses ; pourtant, j’avoue que la conduite de M. Renoir me parut parfaitement raisonnable. Il faut connaître l’admirable moyen de publicité que le Salon officiel offre aux jeunes artistes ; avec nos mœurs, c’est uniquement là qu’ils peuvent triompher sérieusement. Certes, qu’on garde son indépendance dans ses oeuvres, qu’on n’atténue rien de son tempérament, mais qu’ensuite on livre bataille en plein soleil, dans les conditions les plus favorables à la victoire. Simple question d’opportunisme, comme on le dit actuellement parmi nos hommes politiques.

Et j’insisterai plus encore sur le cas de M. Claude Monet. Voilà un peintre de l’originalité la plus vive qui, depuis dix ans, s’agite dans le vide, parce qu’il s’est jeté dans des sentiers de traverse, au lieu d’aller tout bourgeoisement devant lui. Il avait exposé au Salon de premières toiles fort remarquées ; puis, le jury s’avisa de le refuser, et le peintre irrité décida qu’il ferait bande à part. Ce fut une faute de conduite, un manque d’habileté dans l’entêtement ; car s’il avait continué la lutte sur le terrain des Salons officiels, nul doute qu’il aurait aujourd’hui la grande situation à laquelle il a droit. Cette année, il est revenu au Salon avec une toile dont je parlerai plus loin, mais qu’on paraît avoir reçue par charité et qu’on a fort mal placée. C’est toute une série d’efforts à recommencer pour lui. Les expositions libres des impressionnistes n’ont mis que du tapage autour de son nom ; il s’est lui-même relâché, il a cessé de donner tout ce qu’il pouvait, en ne se battant plus contre les mauvaises intentions du jury et contre l’indifférence du public. Le grand courage est de rester sur la brèche, quelles que soient les fâcheuses conditions où l’on s’y trouve. Donc, M. Claude Monet, que l’on regarde avec raison comme le chef des impressionnistes, n’est plus aujourd’hui qu’un renégat comme M. Renoir.

En somme, M. Degas seul a tiré un véritable profit des expositions particulières des impressionnistes ; et il faut en chercher la raison dans le talent même de ce peintre. M. Degas n’a jamais été un persécuté, aux Salons officiels. On le recevait, on le mettait relativement en belle place. Seulement, comme il est de tempérament artistique délicat, comme il ne s’impose point par une grande puissance, la foule passait devant ses tableaux sans les voir. De là une irritation fort légitime chez l’artiste, qui a compris combien il bénéficierait des avantages d’une petite chapelle où ses oeuvres si fouillées et si fines pourraient être vues et étudiées à part. En effet, dès qu’il n’a plus été perdu dans la cohue du Salon, tout le monde l’a connu ; un cercle d’admirateurs fervents s’est formé autour de lui. Ajoutez que les oeuvres un peu bâclées des autres impressionnistes faisaient ressortir le fini précieux des siennes. Puis, il pouvait exposer des esquisses, des bouts d’étude, de simples traits où il excelle, et qu’on ne lui aurait pas reçus au Salon. Aussi M. Degas a-t-il raison de s’en tenir aux expositions des impressionnistes et de ne pas rentrer dans ce grand bazar du palais de l’Industrie (1), dont le tohu-bohu ne lui vaut rien.

Telles sont donc les raisons qui, après avoir rapproché ces artistes, sont en train de les séparer. Leur groupe paraît avoir vécu.

Je ne suis ici qu’un historien consciencieux, expliquant le mécanisme humain d’un exemple d’association entre peintres. Je veux dire que je ne condamne nullement la tentative d’organisation indépendante qui vient d’être faite sous nos yeux ; je crois au contraire que l’effort a eu du bon, que maintenant le branle est donné et que les artistes arriveront peut-être un jour à se soustraire à la tutelle de l’Administration. Seulement, pour rester dans la stricte vérité, il faut bien constater qu’à ce jeu tout le monde ne gagne pas. Je le répète, les tentatives de ce genre profitent à une ou deux personnalités, qui montent, comme on dit, sur les épaules des camarades pour se mieux mettre en lumière. Ce ne serait rien encore si les médiocres seulement faisaient alors le jeu des puissants ; mais il arrive très souvent que les puissants eux-mêmes restent sur le carreau et servent de marchepied aux talents de souplesse et de patience.

J’arrive maintenant à l’influence que les impressionnistes ont en ce moment sur notre école française. Cette influence est considérable. Et j’emploie ce mot ici d’ « impressionniste », parce qu’il faut bien une étiquette pour désigner le groupe de jeunes artistes, qui, à la suite de Courbet et de nos grands paysagistes, se sont voués à l’étude de la nature ; autrement, ce mot me semble étroit en lui-même et ne signifie pas grand-chose. Courbet était un maître ouvrier qui a laissé des oeuvres impérissables, où la nature revit avec une puissance extraordinaire. Mais, derrière lui, le mouvement a continué, comme il continue en littérature, derrière Stendhal, Balzac et Flaubert. Des artistes sont venus qui, sans avoir certainement la solidité et la beauté d’exécution de Courbet, ont élargi la formule, en faisant une étude plus approfondie de la lumière, en bannissant davantage encore les recettes d’école. Au fond, comme ouvrier peintre, Courbet est un magnifique classique, qui reste dans la plus large tradition des Titien, des Véronèse et des Rembrandt. Les véritables révolutionnaires de la forme apparaissent avec M. Édouard Manet, avec les impressionnistes, MM. Claude Monet, Renoir, Pissarro, Guillaumin, d’autres encore.

Guillaumin, La Place Valhubert, vers 1875, et Quai de la gare, effet de neige, 1873, cinquième exposition impressionniste 1880

Ceux-ci se proposent de sortir de l’atelier où les peintres se sont claquemurés depuis tant de siècles, et d’aller peindre en plein air, simple fait dont les conséquences sont considérables. En plein air, la lumière n’est plus unique, et ce sont dès lors des effets multiples qui diversifient et transforment radicalement les aspects des choses et des êtres. Cette étude de la lumière dans ses mille décompositions et recompositions est ce qu’on a appelé plus ou moins proprement l’impressionnisme, parce qu’un tableau devient dès lors l’impression d’un moment éprouvée devant la nature. Les plaisantins de la presse sont partis de là pour caricaturer le peintre impressionniste saisissant au vol des impressions, en quatre coups de pinceau informes ; et il faut avouer que certains artistes ont justifié malheureusement ces attaques, en se contentant d’ébauches trop rudimentaires. Selon moi, on doit bien saisir la nature dans l’impression d’une minute ; seulement, il faut fixer à jamais cette minute sur la toile, par une facture largement étudiée. En définitive, en dehors du travail, il n’y a pas de solidité possible. D’ailleurs, remarquez que l’évolution est la même en peinture que dans les lettres, comme je l’indiquais tout à l’heure. Depuis le commencement du siècle, les peintres vont à la nature, et par des étapes très sensibles. Aujourd’hui nos jeunes artistes ont fait un nouveau pas vers le vrai, en voulant que les sujets baignassent dans la lumière réelle du soleil, et non dans le jour faux de l’atelier ; c’est comme le chimiste, comme le physicien qui retournent aux sources, en se plaçant dans les conditions mêmes des phénomènes. Du moment qu’on veut faire de la vie, il faut bien prendre la vie avec son mécanisme complet. De là, en peinture, la nécessité du plein air, de la lumière étudiée dans ses causes et dans ses effets. Cela paraît simple à énoncer, mais les difficultés commencent avec l’exécution. Les peintres ont longtemps juré qu’il était impossible de peindre en plein air, ou simplement avec un rayon de soleil dans l’atelier, à cause des reflets et des continuels changements de jour. Beaucoup même continuent à hausser les épaules devant les tentatives des impressionnistes. Il faut être du métier effectivement pour comprendre tout ce que l’on doit vaincre, si l’on veut accepter la nature avec sa lumière diffuse et ses variations continuelles de colorations. À coup sûr, il est plus commode de maîtriser la lumière, d’en disposer à l’aide d’abat-jour et de rideaux, de façon à en tirer des effets fixes ; seulement, on reste alors dans la pure convention, dans une nature apprêtée, dans un poncif d’école. Et quelle stupéfaction pour le public, lorsqu’on le place en face de certaines toiles peintes en plein air, à des heures particulières ; il reste béant devant des herbes bleues, des terrains violets, des arbres rouges, des eaux roulant toutes les bariolures du prisme. Cependant, l’artiste a été consciencieux ; il a peut-être, par réaction, exagéré un peu les tons nouveaux que son oeil a constatés ; mais l’observation au fond est d’une absolue vérité, la nature n’a jamais eu la notation simplifiée et purement conventionnelle que les traditions d’école lui donnent. De là, les rires de la foule en face des tableaux impressionnistes, malgré la bonne foi et l’effort très naïf des jeunes peintres. On les traite de farceurs, de charlatans se moquant du public et battant la grosse caisse autour de leurs oeuvres, lorsqu’ils sont au contraire des observateurs sévères et convaincus. Ce qu’on paraît ignorer, c’est que la plupart de ces lutteurs sont des hommes pauvres qui meurent à la peine, de misère et de lassitude. Singuliers farceurs que ces martyrs de leurs croyances !

Voilà donc ce qu’apportent les peintres impressionnistes : une recherche plus exacte des causes et des effets de la lumière, influant aussi bien sur le dessin que sur la couleur. On les a accusés avec raison de s’être inspirés des gravures japonaises, si intéressantes, qui sont aujourd’hui entre toutes les mains. Il faudrait ici étudier ces gravures et montrer ce que cet art si clair et si fin de l’Extrême-Orient nous a appris de choses, à nous, Occidentaux, dont l’antique civilisation artistique se pique de tout savoir. Il est certain que notre peinture noire, notre peinture d’école au bitume, est restée surprise et s’est remise à l’étude devant ces horizons limpides, ces belles taches vibrantes des aquarellistes japonais. Il y avait là une simplicité de moyens et une intensité d’effet qui ont frappé nos jeunes artistes et les ont poussés dans cette voie de peinture trempée d’air et de lumière, où s’engagent aujourd’hui tous les nouveaux venus de talent. Et je ne parle pas de l’art exquis des Japonais dans le détail, de leur dessin si vrai et si fin, de toute cette fantaisie naturaliste, qui procède de l’observation directe jusque dans ses écarts les plus étranges. J’ajouterai pourtant que, si l’influence du japonisme a été excellente pour nous tirer de la tradition du bitume et nous faire voir les gaietés blondes de la nature, une imitation voulue d’un art qui n’est ni de notre race ni de notre milieu, finirait par n’être plus qu’une mode insupportable. Le japonisme a du bon, mais il ne faut pas en mettre partout ; autrement, l’art tournerait au bibelot. Notre puissance n’est pas là. Nous ne pouvons accepter comme le dernier mot de notre création, cette simplification par trop naïve, cette curiosité des teintes plates, ce raffinement du trait et de la tache colorée. Tout cela ne fait pas de la vie, et nous devons faire de la vie.

Je me restreins, je ne puis étudier ici chaque peintre impressionniste de talent. Il en est, comme M. Degas, qui se sont enfermés dans des spécialités. Lui est surtout un dessinateur minutieux et original à la fois, qui a produit des séries très remarquables de blanchisseuses, de danseuses, de femmes à leur toilette, dont il a dessiné les mouvements avec une vérité pleine de finesse. MM. Pissarro, Sisley, Guillaumin ont marché à la suite de M. Claude Monet, que je vais retrouver tout à l’heure au Salon officiel, et ils se sont appliqués à rendre des coins de nature autour de Paris, sous la vraie lumière du soleil, sans reculer devant les effets de coloration les plus imprévus. M. Paul Cézanne, un tempérament de grand peintre qui se débat encore dans des recherches de facture, reste plus près de Courbet et de Delacroix.

Berthe Morisot, Jeune femme se poudrant, 1877, Cinquième Exposition impressionniste, 1880

Mme Berthe Morisot est une élève très personnelle d’Édouard Manet, tandis que Mlle Cassatt, une Américaine je crois, a débuté dernièrement avec des oeuvres remarquables, d’une originalité singulière. Enfin M. Caillebotte est un artiste très consciencieux, dont la facture est un peu sèche, mais qui a le courage des grands efforts et qui cherche avec la résolution la plus virile.

J’oublie certainement des noms ; mais j’entends m’occuper ici plus de l’impressionnisme que des impressionnistes.

Le grand malheur, c’est que pas un artiste de ce groupe n’a réalisé puissamment et définitivement la formule nouvelle qu’ils apportent tous, éparse dans leurs oeuvres. La formule est là, divisée à l’infini ; mais nulle part, dans aucun d’eux, on ne la trouve appliquée par un maître. Ce sont tous des précurseurs, l’homme de génie n’est pas né. On voit bien ce qu’ils veulent, on leur donne raison ; mais on cherche en vain le chef-d’oeuvre qui doit imposer la formule et faire courber toutes les têtes. Voilà pourquoi la lutte des impressionnistes n’a pas encore abouti ; ils restent inférieurs à l’oeuvre qu’ils tentent, ils bégayent sans pouvoir trouver le mot. Mais leur influence n’en reste pas moins énorme, car ils sont dans la seule évolution possible, ils marchent à l’avenir. On peut leur reprocher leur impuissance personnelle, ils n’en sont pas moins les véritables ouvriers du siècle ; et cela explique comment des peintres méconnus, hués, chassés du Salon et réduits à vivre en quarantaine, restent tellement forts, même sans qu’un maître se soit encore dressé et imposé parmi eux, que du fond des petites salles où ils accrochent leurs toiles, ils imposent peu à peu aux Salons officiels la formule encore vague qu’ils appliquent. Ils ont bien des trous, ils lâchent trop souvent leur facture, ils se satisfont trop aisément, ils se montrent incomplets, illogiques, exagérés, impuissants ; n’importe, il leur suffit de travailler au naturalisme contemporain pour se mettre à la tête d’un mouvement et pour jouer un rôle considérable dans notre école de peinture.

À présent, nous allons voir le Salon officiel se transformant sous l’influence directe des impressionnistes, de ces peintres parias dont tout le monde se moque.

Cela est un fait. Si l’on revoit par la pensée les Salons annuels de ces derniers vingt ans, depuis le Salon des Refusés de 1863 jusqu’à cette année, par exemple, on est frappé du changement d’aspect, de l’évolution lente vers les sujets modernes et la peinture claire. Chaque année, on voit diminuer les tableaux d’école, les académies d’hommes ou de femmes servies au public sous une étiquette mythologique, les sujets classiques, historiques, romantiques, les peintures poussées au noir par la tradition ; et, au fur et à mesure, paraissent des figures en pied habillées à la mode du jour et peintes en plein air, des scènes mondaines ou populaires, le Bois, les Halles, nos boulevards, notre vie intime.

|

|

Hermans, Bal masqué et Gilbert, Un Coin de la Halle aux poissons

C’est un flot montant de modernité, irrésistible, qui emporte peu à peu l’École des beaux-arts, l’Institut, toutes les recettes et toutes les conventions. Le branle est donné, le mouvement continue, par une force fatale, sans que personne puisse l’enrayer ; et ce n’est d’ailleurs pas une entente, c’est simplement le souffle du siècle qui passe, qui pousse et réunit les individualités. Remarquez que je constate une évolution, sans dire que tout peintre qui entre dans la voie moderne, a par là même du talent. Hélas ! le talent manque trop souvent. Ma première sensation, au Salon de cette année, a été une surprise heureuse en voyant les tableaux peints sur nature l’emporter sur les tableaux d’école. Ensuite, j’ai dû m’avouer que toutes ces tentatives de naturalisme en peinture n’étaient pas très bonnes : cela est fatal. Les maîtres restent rares, il y a toujours une queue d’élèves peu doués. Ce qu’on peut dire, c’est que le mouvement s’affirme avec une puissance invincible ; c’est que le naturalisme, l’impressionnisme, la modernité, comme on voudra l’appeler, est aujourd’hui maître des Salons officiels. Nous allons voir tout à l’heure que le succès est là, même pour la foule. Si tous les jeunes peintres ne sont pas des maîtres, tous, du moins, appliquent la même formule, chacun avec son tempérament différent. Attendons, et peut-être un maître de génie viendra-t-il dire puissamment le mot que balbutient les talents de l’heure présente.

Manet, Chez le père Lathuille

M. Édouard Manet a été un des infatigables ouvriers du naturalisme, et il demeure aujourd’hui le talent le plus net, celui qui a montré la personnalité la plus fine et la plus originale, dans l’étude sincère de la nature. Il a, au Salon de cette année, un portrait très remarquable de M. Antonin Proust et une scène de plein air, Chez le père Lathuille, deux figures à une table de cabaret, d’une gaieté et d’une délicatesse de tons charmantes. Voici quatorze ans que j’ai été un des premiers à défendre M. Manet contre les attaques imbéciles de la presse et du public. Depuis ce temps, il a beaucoup travaillé, luttant toujours, s’imposant aux hommes d’intelligence par ses rares qualités d’artiste, la sincérité de ses efforts, l’originalité si claire et si distinguée de sa couleur, la naïveté même qu’il a toujours eue devant la nature. C’est une existence entière vouée à l’art, courageusement ; et , un jour, l’on reconnaîtra quelle place capitale il a tenue dans l’époque de transition que traverse en ce moment notre école française. Il en demeurera comme la caractéristique la plus aiguë, la plus intéressante et la plus personnelle. Mais, dès aujourd’hui, on peut mesurer son importance au rôle décisif qu’il joue depuis vingt ans ; il suffit de déterminer l’influence qu’il a eue sur tous les jeunes peintres qui sont venus après lui. Et je ne parle pas de certains peintres ses aînés, qui l’ont pillé parfaitement, avec une habileté d’assimilation incroyable, tout en affectant de sourire de lui ; ces messieurs lui ont pris sa couleur blonde, sa justesse de ton, son procédé naturaliste, non pas naïvement, mais en accommodant cette peinture au goût du public, de façon qu’ils ont eu la foule pour eux, tandis qu’elle continuait à bafouer M. Édouard Manet. Il en est toujours ainsi, les habiles triomphent sur le corps des naïfs. Quant aux jeunes peintres qui ont beaucoup profité des oeuvres de M. Manet, ils forment aujourd’hui une vaste école, dont il devrait être le véritable chef; ils ont beau ne pas le reconnaître pour tel, le discuter, le trouver incomplet, dire qu’il n’a pas tenu ses promesses et que l’artiste en lui est resté inférieur à la formule nouvelle qu’il apportait après Courbet et les paysagistes, il n’en est pas moins vrai qu’ils lui ont chacun emprunté quelque chose et qu’il a été le rayon de vérité qui leur a ouvert les yeux, lorsqu’ils tâtonnaient encore sur les bancs de l’École des beaux-arts. Voilà la véritable gloire de M. Édouard Manet : son influence a atteint les élèves de M. Gérome et de M. Cabanel, en passant par les impressionnistes, qui sont ses fils directs.

Monet, Lavacourt

À la tête des impressionnistes, j’ai cité tout à l’heure M. Claude Monet, en disant qu’il s’était décidé, cette année, à envoyer deux toiles au Salon. Une de ces toiles seulement a été reçue, et avec peine, ce qui l’a fait placer tout en haut d’un mur, à une élévation qui ne permet pas de la voir. C’est un paysage, Lavacourt, un bout de Seine, avec une île au milieu, et les quelques maisons blanches d’un village sur la berge de droite. Personne ne lève la tête, le tableau passe inaperçu. Cependant, on a eu beau le mal placer, il met là-haut une note exquise de lumière et de plein air ; d’autant plus que le hasard l’a entouré de toiles bitumineuses, d’une médiocrité morne, qui lui font comme un cadre de ténèbres, dans lequel il prend une gaieté de soleil levant. M. Monet, lui aussi, est un maître. Il n’a pas la note distinguée de M. Manet, il peint lourdement les figures mais c’est un paysagiste incomparable, d’une clarté et d’une vérité de tons superbes. Il y a surtout en lui un peintre de marines merveilleux ; l’eau dort, coule, chante dans ses tableaux, avec une réalité de reflets et de transparence que je n’ai vue nulle part. Ajoutez qu’il est fort habile, maître de son métier, sans tâtonnement, fait pour plaire au public, s’il s’en donnait la moindre peine. Aussi est-ce un grand étonnement pour nous tous que ce peintre si bien doué lutte encore obscurément, après avoir débuté au Salon par des toiles très regardées et très discutées, telle que sa Femme à la robe verte, dont on parle encore.

Monet, La Femme à la robe verte

J’ai expliqué que la campagne faite par M. Monet avec les impressionnistes n’avait pas été heureuse pour lui. Il faudrait maintenant, si je voulais étudier complètement son cas, entrer dans des considérations d’un ordre personnel que j’hésite à aborder. Ce que je puis dire, c’est que M. Monet a trop cédé à sa facilité de production. Bien des ébauches sont sorties de son atelier, dans des heures difficiles, et cela ne vaut rien, cela pousse un peintre sur la pente de la pacotille. Quand on se satisfait trop aisément, quand on livre une esquisse à peine sèche, on perd le goût des morceaux longuement étudiés ; c’est l’étude qui fait les oeuvres solides. M. Monet porte aujourd’hui la peine de sa hâte, de son besoin de vendre. S’il veut conquérir la haute place qu’il mérite, s’il veut être un des maîtres que nous attendons, il lui faut résolument se donner à des toiles importantes, étudiées pendant des saisons, sans autre préoccupation que de s’y mettre tout entier, avec son tempérament. Qu’il ne s’occupe plus de la question des expositions, qu’il fasse avec entêtement de la grande et belle peinture, et avant dix ans il sera reçu, placé sur la cimaise, récompensé, il vendra ses tableaux très cher et marchera à la tête du mouvement actuel.

|

|

Renoir, Pêcheuses de moules à Berneval et Jeune fille endormie

L’autre peintre impressionniste, M. Renoir, qui a exposé au Salon, se trouve également fort mal placé. Ses deux toiles : Pêcheuses de moules à Berneval et Jeune fille endormie, ont été accrochées dans la galerie circulaire qui règne autour du jardin ; et la lumière crue du grand jour, les reflets du soleil leur font le plus grand tort, d’autant plus que la palette du peintre fond déjà volontiers toutes les couleurs du prisme dans une gamme de tons, parfois très délicate. Mais, encore une fois, à quoi bon se fâcher contre le jury et l’ Administration ?. C’est une simple lutte, dont on sort toujours vainqueur, à force de courage et de talent.

Tels sont donc les impressionnistes introduits cette année dans le sanctuaire. Ils sont bien peu nombreux. Mais nous allons voir maintenant les impressionnistes adroits, ceux de la dernière heure, qui ont pris le vent et qui ont lâché l’École, lorsqu’ils ont compris où allait souffler le succès. Et il ne s’agit pas ici de toiles obscures, il s’agit des tableaux qui attroupent le public.

D’abord, M. Bastien-Lepage (1). Ce jeune peintre, qui est à peine âgé de trente ans, je crois, a déjà remporté toutes les récompenses imaginables, des médailles et la croix. On l’acclame, on le grise d’éloges. Il n’a trouvé devant lui aucun obstacle, le succès l’a pris par la main dès sa sortie de l’atelier de M. Cabanel ; car, et c’est ici que j’insiste, M. Bastien-Lepage est un élève de M. Cabanel. Cela n’est pas un crime, certes ; mais il faut mesurer le chemin parcouru, des enseignements classiques du maître aux oeuvres naturalistes de l’élève. Comme nous allons le voir, c’est l’École aujourd’hui qui fournit au naturalisme ses recrues. Il ne faut accuser personne de calcul ; mettons que ce soit l’air même de l’époque qui enlève à l’École ses produits les plus adroits pour les jeter dans la voie de la modernité ; il y a là une preuve plus forte encore de la puissance irrésistible du mouvement actuel. Quoi qu’il en soit, M. Bastien-Lepage s’est dérobé aux recettes de M. Cabanel, pour se donner amoureusement à l’étude de la nature ; il a exposé d’abord des portraits très fins et très étudiés ; puis il a envoyé les tableaux qui ont fait sa jeune réputation : Les Foins et Les Pommes de terre, deux pages où l’on a respiré le grand air avec une surprise pleine d’admiration.

|

|

Bastien-Lepage, Les Foins et Les Pommes de terre

Cette année, le peintre a été pris d’une ambition plus haute. En songeant à la figure historique de notre Jeanne d’Arc, il a pensé qu’aucun peintre n’avait encore eu l’idée de nous donner une Jeanne d’Arc réelle, une simple paysanne dans le cadre de son petit jardin lorrain. Il y avait là une tentative naturaliste très intéressante, dont il a compris toute la portée. Le sujet dès lors s’indiquait aisément. il n’y avait qu’à prendre une des paysannes lorraines de nos jours et à la peindre dans son jardin. C’est ce que M. Bastien-Lepage a fait.

Bastien-Lepage, Jeanne d’Arc

Il a cru devoir choisir le moment où Jeanne entend des voix, ce qui dramatise le tableau et rentre dans la donnée historique. La jeune fille était assise sous un pommier, travaillant, lorsqu’elle a entendu les voix ; et elle s’est levée, les yeux fixes, en extase, et elle a fait quelques pas, le bras tendu, écoutant toujours. Ce mouvement est fort juste. On y sent l’hallucination. Jusque-là, tout reste acceptable, tout rentre dans la donnée naturaliste du cas physiologique de Jeanne. Mais M. Bastien-Lepage, sans doute pour rendre son sujet plus intelligible, s’est imaginé d’aller peindre dans les branches d’un pommier la vision de la jeune fille, deux saintes et un chevalier cuirassé d’or. Pour moi, c’est là un soin fâcheux ; l’attitude de Jeanne, son geste, son œil d’hallucinée suffisaient pour nous conter tout le drame ; et cette apparition enfantine qui flotte n’est qu’un pléonasme, un écriteau inutile et encombrant. Cela me déplaît d’autant plus, que cela gâte toute la belle unité naturaliste du sujet. Jeanne seule devrait voir les saintes, qui sont des imaginations pures, des effets morbides de son tempérament. Si le peintre nous les montre, c’est qu’il n’a pas compris son sujet, ou du moins qu’il n’a pas voulu nous le donner dans sa vérité strictement scientifique. J’insiste, parce que je soupçonne M. Bastien-Lepage de s’être entêté à montrer les saintes, par un système de naturalisme mystique qui a des adeptes. On se pique d’être primitif, on peint avec une naïveté affectée un modèle d’atelier, puis on lui ceint le front d’une auréole d’or ; de même pour Jeanne d’ Arc, on veut bien la paysanne lorraine dans son jardin, on exagère même la rusticité des détails, seulement on plante en l’air une trouée d’or, qui est là pour la pose de la croyance. Rien n’est distingué comme d’être primitif, tandis qu’il est grossier et anti-artistique d’être scientifique. M. Bastien-Lepage, par sa vision, a sans doute voulu échapper à l’accusation de faire de la physiologie ; et c’est ce que je lui reproche. D’ailleurs, tout ceci n’est que de la littérature, il faut aborder le côté peinture. Depuis 1830, nous nous enfonçons jusqu’au cou dans la peinture à idées, le sujet seul nous importe, lorsque les grands maîtres flamands, italiens et espagnols s’inquiétaient très peu du sujet ; ils étaient avant tout des ouvriers superbes, et c’est nous, les commentateurs, qui leur prêtons toutes sortes d’intentions littéraires, qu’ils n’ont certainement jamais eues. Donc, si nous étudions M. Bastien-Lepage peintre, nous voyons qu’il doit beaucoup aux impressionnistes ; il leur a pris leurs tons clairs, leurs simplifications et même quelques-uns de leurs reflets ; mais il leur a pris tout cela comme devait le faire un élève de M. Cabanel, avec une habileté extrême, et en fondant toutes les accentuations dans une facture équilibrée, qui fait la joie du public. C’est l’impressionnisme corrigé, adouci, mis à la portée de la foule. L’air manque un peu dans sa Jeanne d’Arc, la figure s’écrase dans les fonds ; mais la tonalité grise de l’ensemble est jolie et des morceaux du jardin sont traités avec un véritable amour de la vérité. Certains peintres doutent que M. Bastien-Lepage puisse produire de grandes toiles, où il lui faudrait distribuer plusieurs personnages ; ils font remarquer qu’il ne sort pas d’une figure ou de deux au plus, et ils ajoutent que cette année la figure de Jeanne s’agence assez mal avec la vision qui se brouille dans les branches du pommier. Il y a du vrai dans ces critiques. En somme M. Bastien-Lepage est fort jeune, il faut attendre pour porter sur lui un jugement définitif. En ce moment, je crois qu’on a tort de l’acclamer comme un maître ; cela n’est pas sain. Je me défie toujours de ces engouements subits de la critique et du public ; et je ferai remarquer que les véritables maîtres n’ont jamais été accueillis avec cet enthousiasme facile ; au contraire, tous les maîtres ont commencé par être lapidés, ils n’ont grandi que dans la lutte, Ingres, Delacroix, Courbet, pour ne nommer que ceux-là. A mon sens, le triomphe aisé de M. Bastien-Lepage n’est donc qu’un mauvais symptôme ; s’il apportait une originalité vraiment forte, cette originalité fâcherait tout le monde. Jusqu’à présent, il n’a fait preuve que de qualités moyennes et aimables, que d’une adresse très grande à s’approprier les nouveaux procédés, sans montrer une personnalité vraiment solide de grand peintre. Ainsi, le succès de Jeanne d’Arc est surtout dans l’effet littéraire, dans l’étrangeté voulue de cette paysanne hystérique, aux yeux vides et clairs. Tout cela est fort discutable, mais il y a là une volonté. C’est pourquoi je dis qu’il faut attendre. Les prochains tableaux de M. Bastien-Lepage nous apprendront s’il a de la puissance, s’il y a en lui un maître qui bégaye encore, ou bien s’il n’y a qu’une intelligence souple s’assimilant les idées qui sont dans l’air et en tirant habilement le plus de succès possible.

Je me suis étendu sur M. Bastien-Lepage, parce qu’il est, pour moi, le type du transfuge de l’Ecole des beaux-arts revenant à l’étude sincère de la nature, avec son métier adroit de bon élève. Mais je dois m’arrêter aussi à M. Gervex, qui est dans le même cas. Lui, également, a étudié sous M. Cabanel, et s’est ensuite séparé avec éclat de la bande académique.

|

|

Gervex, Communion de la Trinité et Retour du bal

On se rappelle cette Communion de la Trinité, qui fut très regardée et qui avait des qualités de modernité remarquables. Puis, il a exposé le Retour du bal, une scène de la vie mondaine, une femme sanglotant sur un canapé, pendant que le mari ou l’amant, debout, retirait nerveusement ses gants ; et il y avait dans ce petit drame intime une vérité d’attitudes, un amour de notre vie contemporaine, qui en faisaient une tentative des plus intéressantes.

Gervex, Souvenir de la nuit du 4

J’avoue aimer beaucoup moins son tableau de cette année : Souvenir de la nuit du 4, un sujet emprunté à la pièce de vers où Victor Hugo raconte le meurtre d’un enfant, lors du coup d’État de décembre 1851. L’enfant, mort, a été rapporté chez sa mère, stupide de douleur : un médecin l’a déshabillé et l’examine, pendant que plusieurs personnes, des émeutiers et des bourgeois, occupent le fond du tableau. Est-ce le côté mélodramatique qui me déplaît ? Je ne sais. Puis, la peinture me paraît sourde. M. Gervex n’en reste pas moins, avec M. Bastien-Lepage, à la tête du groupe des artistes qui se sont détachés de l’École pour venir au naturalisme.

Et il me faudrait maintenant nommer toute une foule de jeunes peintres. Mais je dois me borner, je me contenterai d’indiquer ceux dont les envois au Salon sont très regardés cette année.

|

|

Cazin, Ismaël et Tobie

M. Cazin a deux toiles fort remarquables, Ismaël et Tobie, où je trouve ce naturalisme mystique que j’aime médiocrement : pourquoi prendre des sujets bibliques et les habiller à la moderne ? L’impression de la nature n’en est pas moins très forte et très large dans les oeuvres de M. Cazin.

Lerolle, Dans la campagne

On fait aussi un succès à M. Lerolle, dont le tableau : Dans la campagne a une largeur d’horizon fort bien rendue. Au milieu d’une vaste plaine coupée d’un rideau d’arbres, une paysanne mène un troupeau de moutons. La paysanne est un peu de la famille élégiaque des bergères de M. Jules Breton ; mais l’effet obtenu n’en a pas moins une certaine puissance. J’ai entendu opposer la toile de M. Lerolle à celle de M. Bastien-Lepage et dire que la véritable Jeanne d’Arc était plutôt dans la première ; c’est là une opinion des gens qui aiment le simple et que les raffinements de composition et la naïveté affectée de M. Bastien-Lepage commencent à agacer.

Jules Breton, Le Soir

Je viens de nommer M. Jules Breton, qui, lui, est un naturaliste de la veille, mais un naturaliste tout confit en poésie. Il a cette année encore au Salon une de ces scènes champêtres dont les paysannes ont l’air de déesses déguisées. C’est d’un sentiment très large, si l’on veut ; mais nous sommes ici dans un poème, et non dans la réalité. M. Jules Breton, qui est un peintre creux, me fait toujours regretter Courbet. Et je me hâte : M. Roll, un élève de M. Gérome, cette fois, expose une vaste toile, une Grève de mineurs, où il y a de la puissance ;

Roll, La Grève de mineurs

M. Dantan a peint Un coin d’atelier, avec une minutie dans la vérité qui va jusqu’au trompe-l’œil et qui ne me plaît guère ;

Dantan, Un coin d’atelier

M. Butin a un Ex-voto peint avec une sincérité et une solidité rares ;

Butin, Ex-voto

M. Pelez, encore un élève de M. Cabanel, et qui l’année dernière était plongé dans la mythologie, donne cette année une scène de blanchisseuses, Au lavoir, où il y a un sincère effort vers la nature et des qualités d’observation remarquables. Je m’arrête, je crois inutile d’allonger davantage la liste des recrues du naturalisme.

|

|

Pelez, La Mort de l’Empereur Commode (Salon de 1879) et Au Lavoir (Salon de 1880)

Ainsi donc, voilà des noms, voilà des faits. Chaque année l’École s’appauvrit. On voit tous les jeunes talents, tous ceux qui ont un besoin de vie et de succès, venir à la nouvelle formule, aux sujets modernes, à l’observation exacte de la nature, à cette peinture du plein air qui baigne les personnages dans le milieu de lumière vraie où ils vivent. Certes, je l’ai dit, il y a parmi ces convertis beaucoup de talents faux et débiles ; mais encore faut-il les remercier d’ouvrir les yeux et de tenter la vérité. Ce sont eux, d’ailleurs, avec leur adresse, qui feront accepter cette formule impressionniste, si mal comprise : la vie telle qu’elle est, et rendue dans ses véritables conditions de lumière.

Je n’entends pas faire ici une étude complète du Salon de cette année. Mon seul désir est d’indiquer avec quelque netteté l’évolution qui a lieu en ce moment dans notre école de peinture. Après avoir montré le naturalisme, attirant et groupant les talents jeunes, je jetterai simplement un coup d’œil sur la peinture académique pour indiquer où elle en est.

Voyez cette misère. Voilà M. Cabanel avec une Phèdre.

Cabanel, Phèdre

La peinture en est creuse comme toujours, d’une tonalité morne où les couleurs vives s’ attristent elles-mêmes et tournent à la boue. Quant au sujet, que dire de cette Phèdre sans caractère, qui pourrait être aussi bien Cléopâtre que Didon ? C’est un dessus de pendule quelconque, une femme couchée, et qui a l’air fort maussade. Cela est faux de sentiment, faux d’observation, faux de facture.

Si nous passons à M. Bouguereau, à sa Flagellation du Christ, par exemple, nous tombons d’un mal dans un pis ; ici l’habileté est telle, que la nature disparaît complètement ; on regrette le lâché de M. Cabanel. C’est la perfection dans la banalité.

Bouguereau, Flagellation du Christ,

Mais il y a encore un degré en dessous, et ce degré nous le descendons avec M. Émile Signol. Celui-là est en enfance. Il a eu des succès autrefois qui l’ont mis hors concours ; ce qui est heureux pour lui, car je pense que le jury ne recevrait pas ses toiles actuelles. Sa Première Croisade et son Tancrède à la montagne des Oliviers montrent à quel point de ramollissement peut conduire le poncif académique.

|

|

Signol, Première Croisade et Tancrède à la montagne des Oliviers

À côté de ces pauvretés de l’École, il y a, au Salon, des oeuvres de grand mérite dues à des personnalités qui se sont créé des places honorables dans l’art contemporain. Je nommerai par exemple MM. Bonnat, Henner, Vollon, Jean-Paul Laurens.

Les trois premiers sont des ouvriers du mouvement naturaliste, à des points de vue particuliers ; ils y apportent chacun son procédé personnel. Aucun d’eux, à mon sens, n’a résumé la formule avec la facture magistrale d’un Courbet ou la flamme superbe d’un Delacroix ; mais, s’ils n’ont pu se hausser au génie, ils font à coup sûr preuve du plus grand talent, et leurs études consciencieuses de la nature aident beaucoup à l’évolution présente. Pour moi, ils tiennent dans la peinture la place que MM. Augier, Dumas et Sardou occupent dans la littérature dramatique, une place de pionniers, de talents transitoires et précurseurs, donnant la monnaie de l’époque, ne s’incarnant pas dans des oeuvres complètes et magistrales.

|

|

Bonnat, Portrait de M. Grévy et Job

Cette année, le portrait de M. Grévy, exposé par M. Bonnat, est peu goûté ; on le trouve froid et sec. Son second tableau, Job, soulève d’autre part beaucoup de discussions. Les dames se récrient, trouvent affreux ce vieillard au ventre ridé, aux membres décharnés. Il est certain que nous sommes loin des chairs ambrées de M. Bouguereau. Comment voulait-on que M. Bonnat peignît Job, ce type de misère et d’ordure ? Je trouve que, loin de renchérir sur la Bible, il nous a encore épargné les plaies et le pus que Job raclait avec un débris de poterie. Son Job, si on le compare au texte, reste un Job de bonne société. Du moment où l’artiste voulait peindre la figure de tous les abandons et de tous les dégoûts, il lui fallait bien avoir le courage de l’horreur. Maintenant, j’accorde que les jeunes dames tendres auraient tort de chercher à s’exciter devant cette vieillesse affreuse. Je ne reprocherai donc pas à M. Bonnat sa conscience d’artiste, je trouve qu’il n’a jamais aimé davantage la nature, ni peint une académie avec plus de solidité. Ce que j’aime moins, c’est sa facture elle-même, solide mais lourde, de tons sans transparence, comme bâtie à chaux et à sable, ayant le grain serré et apparent d’un crépissage. Nous n’avons pas actuellement d’ouvrier plus consciencieux, mais nous avons des artistes plus fins ; par exemple, comparez la facture de M. Bonnat à celle de Courbet, et vous sentirez comment on peut être puissant sans cesser d’être fin.

Henner, Le Sommeil

M. Henner, comme peintre, est justement le contraire de M. Bonnat : tout son grand mérite se trouve dans la finesse du ton, dans cette gamme blonde, qu’il fait si adorablement chanter, en la détachant sur des fonds noirs. Chez lui encore, il y a une grande observation. Un respect de la nature, subordonné il est vrai à son procédé. Le malheur est que ce procédé est toujours le même. L’artiste ne se renouvelle pas ; chaque année il expose la même figure nue, se détachant sur les mêmes feuillages sombres. Cela tourne à la spécialité. Cependant, cette année, M. Henner a, au Salon, une toile : Le Sommeil, une jeune femme endormie d’une tonalité plus claire et plus vraie.

Vollon, nature morte, Courge

Quant à M. Vollon, c’est un virtuose de la palette, c’est un de nos peintres les plus adroits, et j’emploie ici ce mot dans un bon sens ; il y a en lui un ouvrier merveilleux, d’un métier gras et puissant, tel qu’il ne s’en est certainement pas produit depuis Courbet. Son exposition de cette année n’a pas grande importance ; elle consiste en une simple nature morte, une courge peinte avec une largeur superbe.

J’ai nommé M. Jean-Paul Laurens. Celui-là ne peut guère être rangé parmi les naturalistes. Il a voulu faire revivre la peinture historique, sans la renouveler par l’observation et l’analyse de la nature. Dans l’histoire, il n’a vu que de grandes images à effet, des spectacles mélodramatiques, la ruine, la flamme, le sang. C’est un Delaroche à manière noire. Le pis est que cet historien romantique est un peintre médiocre ; j’entends qu’il pense peut-être, mais qu’il ne peint pas, ce qui est une condamnation absolue pour un peintre. Sa peinture est celle de tout le monde ; il sait ce qu’on doit savoir, il a toutes les recettes, il fait proprement ; mais le tempérament est nul, mais cela n’apporte rien de personnel et de profondément humain.

Jean-Paul Laurens, Honorius

La critique, cette année, se montre sévère pour son Honorius, l’empereur enfant, vêtu de rouge et portant le globe du monde, assis sur le trône des Césars, et dans lequel il a personnifié le Bas-Empire. Je ne comprends guère cette sévérité. L’idée est heureuse ; je préfère cette sorte de symbole aux scènes violentes du peintre : Les Emmurés de Carcassonne ou L’Interdit. Quant à la peinture, si elle est désagréable, plate et morne, avec des tons criards, elle est ce qu’elle a toujours été, et les critiques qui l’ont acceptée dans les scènes à effet, manquent de logique en l’attaquant dans cette figure en carton d’Honorius. Je soupçonne que le sujet seul importe à la plupart des critiques ; ils préfèrent simplement un bon mélodrame.

|

|

Jean-Paul Laurens, Les Emmurés de Carcassonne (Salon de 1879) et L’Interdit

Je me reprocherais, dans ces notes rapides, de ne pas parler du grand carton de M. Puvis de Chavannes, destiné à compléter la décoration du musée d’Amiens. C’est un immense dessin de plus de trois mètres de hauteur sur seize mètres de longueur, représentant de jeunes Picards s’exerçant à la lance.

Puvis de Chavannes, Jeunes Picards s’exerçant à la lance

La composition est si vaste, elle comprend un si grand nombre de groupes, que je me contenterai d’en louer la belle ordonnance, d’une savante simplicité. M. Puvis de Chavannes est aujourd’hui le seul peintre qui ait le sens de la grande décoration ; son originalité et sa puissance sont dans la simplification du dessin, dans l’unité du ton, dans ces larges pages qui ornent les monuments, sans en écraser ni en trouer l’architecture. Et ce dont il faut le louer surtout, c’est que, tout en simplifiant, il reste dévot à la nature ; sa sobriété n’exclut pas la vérité, au contraire . il y a bien là une convention presque hiératique de dessin et de couleur , mais on sent l’humanité sous le symbole.

Je passe aux portraits, et j’y trouve encore le naturalisme triomphant. M. Fantin-Latour a surtout un portrait, celui de Mlle L. R *** , qui est une merveille de science.

Fantin-Latour, Portrait de Melle Louise Riesener

L’artiste est un savant dans son art ; il a passé des années à étudier les maîtres, il connaît sa palette comme personne au monde ; et cette science ne l’empêche pas d’être respectueux devant la nature, de la consulter toujours et de lui obéir. Chacune de ses toiles est un acte de conscience. Il excelle à peindre les figures dans l’air où elles vivent, à leur donner une vie chaude et souple ; c’est ce qui fait que, malgré le cadre restreint où il s’est enfermé, ne sortant guère du portrait, il n’en a pas moins une situation à part, très haute. Si j’avais un reproche à faire à sa peinture, ce serait un peu de mollesse et des tons trop travaillés ; mais justement, cette année, le portrait qu’il expose est un de ceux qu’il a peints le plus solidement. Les toiles de M. Fantin-Latour ne sautent pas aux yeux, n’accrochent pas au passage ; il faut les regarde longtemps, les pénétrer, et leur conscience, leur vérité simple vous prennent tout entier et vous retiennent.

Carolus Duran, Portrait de Mme Georges Petit

Le contraire a lieu, lorsqu’on passe devant les portraits de M. Carolus-Duran. C’est un bouquet de couleurs vives, un éclat aveuglant qui vous tire l’œil ; on s’arrête et on admire cette facture brillante, enlevée comme un air de bravoure. Cela se campe d’un air de matamore. Les étoffes surtout sont magnifiques ; puis il y a des tours de force, des difficultés vaincues, des rouges sur des rouges, des bleus sur des bleus. L’artiste a évidemment un des métiers les plus crânes de l’époque. Mais il ne faut pas trop s’attarder devant ses toiles, car le côté factice en apparaît bientôt ; il y a des duretés, l’air manque. Puis, ce qui est plus grave, on ne sent pas là un amour de la nature bien sincère ; le « chic » presque partout remplace l’observation ; ce n’est qu’un placage superbe. À la dernière Exposition universelle, les tableaux de M. Carolus-Duran causèrent une surprise fâcheuse ; tous parurent avoir noirci, on aurait dit un feu d’artifice éteint.

Duez, Ulysse Butin, peintre

Parmi les portraits intéressants du Salon, je citerai celui du peintre Butin, que M. Duez expose. M. Duez est, lui aussi, très tourmenté par ce souffle de naturalisme qui transforme les lettres et les arts. Je crois savoir qu’il rêve le plein air, comme les impressionnistes.

Il y a encore un portrait de M. Clemenceau, par M. Bin, un peu dur et un peu noir. Quant à M. Baudry, membre de l’Institut, commandeur de la Légion d’honneur, il a exposé deux portraits, qu’on juge sévèrement et avec raison. Voilà où conduit l’École, lorsqu’on a un semblant de tempérament et qu’on cherche en dehors de la saine et bonne nature. Les têtes peintes par M. Baudry sont « cuisinées » de la façon la plus compliquée du monde ; cela n’est ni juste ni bien portant.

Enfin, je dirai un mot d’un triptyque qui soulève une grosse curiosité. M. Desboutin a peint dans les trois compartiments d’un seul cadre la famille Loyson, l’enfant entre le père et la mère. Je laisse de côté le tapage du sujet, et je trouve des qualités de facture remarquables. Il y a surtout chez M. Desboutin un graveur à la pointe sèche d’une grande originalité.

Il me reste à terminer par le paysage. Ici, la bataille naturaliste est gagnée depuis longtemps. C’est par le paysage que notre école est allée à la dévotion de la nature. Toute la génération des grands paysagistes, morts aujourd’hui, Théodore Rousseau, Corot, Millet, Daubigny , est partie la première à la recherche du vrai, plantant des chevalets en pleine campagne, retournant aux éternelles sources de l’observation et de l’analyse. À cette heure, il ne reste que des élèves de ces maîtres ; mais le branle est donné, il n’y a plus de paysage en dehors de l’étude sur nature, il ne vient à aucun peintre l’idée grotesque de s’enfermer dans son atelier pour composer des arbres. M. Gustave Doré seul ose encore courir le ridicule de faire des paysages d’imagination. Cette année, il a au Salon le Crépuscule et Souvenir de Lock-Corron, deux étonnants horizons romantiques, d’un effet théâtral, et peints dans ces tons boueux dont il attriste d’ordinaire ses plus fulgurantes imaginations.

Doré, Souvenir de Lock-Corron

Remarquez que ce titre : » Souvenir de Lock-Corron « , a l’air d’indiquer que le peintre a tout au moins pris des notes sur nature. Mais je ne sais comment il fait, il peint en plein rêve, même lorsqu’il s’appuie sur une réalité. On dit M. Gustave Doré très aigri de son peu de succès comme peintre ; il croit de bonne foi ressusciter Michel-Ange, d’autant plus que certains critiques ont fait la mauvaise plaisanterie de le lui persuader ; et il accuse la bêtise de ses contemporains, qui passent avec indifférence devant ses immenses toiles. M. Gustave Doré doit s’en prendre à lui seul ; il porte simplement aujourd’hui la peine de son dédain de la nature ; car si l’imagination suffisait pour les illustrations si mouvementées et si puissantes d’effet dont il a enrichi tant de beaux livres, elle ne l’a plus soutenu quand il a abordé la peinture, dans des cadres gigantesques. Il lui faudrait avoir vieilli devant le modèle vivant, tandis qu’il s’est toujours satisfait avec sa seule fantaisie. Si vous voulez comprendre le vide des deux paysages de cette année, de ces images plates et sans vie, malgré leur prétention au style, comparez-les à la vue de Paris de M. Guillemet : Le vieux Quai de Bercy.

Guillemet, Le vieux Quai de Bercy

Je choisis cette toile, parce qu’elle est l’oeuvre d’un artiste de tempérament, qui a la religion du vrai. La Seine roule et s’enfonce ; à droite et à gauche, les quais allongent le pêle-mêle de leurs constructions, des hangars, des usines, des cabarets ; tandis que, tout au fond, derrière les lignes grises des ponts, un quai lointain de Paris blanchit au soleil. Rien de plus gai ni de plus vivant que ces mille détails, ce faubourg grouillant, cette trouée de lumière sur la grande ville, dont on sent comme l’odeur et le bruit. Cela vous arrête ainsi qu’une fenêtre ouverte brusquement sur un horizon connu. Et cela est très solidement peint, avec des tons clairs et gras, avec une largeur de facture qui répugne aux ficelles du métier.

|

|

Pelouse, Les Premières feuilles et Banc de rochers à Concarneau

Lapostolet, l’Avant-Port de Dunkerque

Je citerai encore les paysages de M. Pelouze, de M. Lapostolet, et je pourrais en indiquer beaucoup d’autres. Mais je le dis encore, ce n’est point ici une étude complète du Salon, ce sont de simples notes sur le mouvement qui se produit dans la peinture contemporaine.

J’ai fini. En somme, j’ai constaté les progrès croissants du naturalisme. Chaque année, à chaque Salon, on peut voir l’évolution s’accuser davantage. Les peintres de la tradition académique se lassent, produisent des oeuvres de plus en plus médiocres, dans l’isolement qui s’élargit autour d’eux ; tandis que toute la vie, toute la force viennent aux peintres de la réalité et de la modernité. Les élèves de MM. Cabanel et Gérome les abandonnent un à un ; ce sont les meilleurs, les plus intelligents, les mieux doués, qui ont déserté l’École les premiers, entraînant sur leurs pas tous leurs camarades de quelque mérite, ne laissant aux professeurs que les médiocres, ceux qu’aucun tempérament ne tourmente ; de sorte qu’avant dix ans la désertion sera complète, la face de l’art transformée, le naturalisme triomphant, sans adversaires. D’ailleurs, nous avons vu, par les exemples de MM. Bonnat, Henner et Vollon, que tout artiste de talent s’appuie aujourd’hui sur l’observation et l’analyse ; c’est grâce à ces messieurs que le naturalisme, balbutiant encore il est vrai, entrera sans doute prochainement à l’Institut. Et j’ai surtout insisté sur le rôle considérable que les peintres impressionnistes jouent en ce moment. Si aucun d’eux ne réalise en maître la formule d’art qu’ils apportent, cette formule n’en est pas moins en train de révolutionner la peinture contemporaine. J’espère avoir démontré combien des artistes tels que MM. Bastien-Lepage et Gervex lui ont emprunté. L’avenir est là, on le verra plus tard. Après Delacroix, après Courbet, des peintres de génie qui traduisaient la nature avec des procédés anciens, il ne reste plus, si l’on veut avancer encore, qu’à se remettre à l’étude des réalités et à tâcher de les voir dans des conditions de vérité plus grandes. Toutes les recherches doivent porter sur la lumière, sur ce jour où baignent les êtres et les choses. Tous les efforts doivent tendre à rendre les oeuvres plus fortes, plus vivantes, en donnant l’impression complète des figures et des milieux, dans les mille conditions d’existence où ils peuvent se présenter.

Emile Zola

Notes :

1 – Le palais de l’Industrie fut construit en 1853 pour abriter l’Exposition Universelle de 1855. Dès le 27 mars 1852, Louis-Napoléon Bonaparte, qui n’était encore alors que le Prince-Président, avait décrété la construction d’un « palais des arts et de l’industrie » qui devait rivaliser avec le Crystal Palace de Londres et qui « pourrait servir aux cérémonies publiques et aux fêtes civiques et militaires ». Le projet fut d’abord confié à Jacques Hittorff qui s’inspira du monument londonien pour imaginer une immense halle de fer et de verre. Mais Louis-Napoléon recula devant l’audace de cet édifice qui préfigurait les Halles de Baltard et préféra la solution de compromis proposée par Viel et Desjardins : le fer et la brique de la grande ellipse de 250 mètres sur cent seraient dissimulés par la pierre. Néanmoins, en unissant dans un même édifice les dernières inventions techniques et la vie artistique dès l’exposition universelle de 1855 (même si les beaux-arts étaient alors logés dans une annexe), l’Empereur s’affirmait d’emblée comme un novateur face à l’Angleterre. Le palais de l’industrie, qui se situait face à l’Elysée, fut détruit lors du percement de l’Avenue Alexandre-III, pour l’exposition universelle de 1900.

2 – Bastien-Lepage exposait deux tableaux au Salon de 1880 : Jeanne d’Arc et Portrait de M. Andrieux.

| pour retourner à l’index | pour lire la suite

|