L’Evénement illustré, le 24 mai 1868

Je n’ai pas à plaider ici la cause des sujets modernes. Cette cause est gagnée depuis longtemps. Personne n’oserait soutenir, après les œuvres si remarquables de Manet et de Courbet, que le temps présent n’est pas digne du pinceau.

Nous sommes, Dieu merci ! délivrés des Grecs et des Romains, nous avons même assez déjà du Moyen Âge que le romantisme n’est pas parvenu à ressusciter chez nous pendant plus d’un quart de siècle. Et nous nous trouvons en face de la seule réalité ; nous encourageons malgré nous nos peintres à nous reproduire sur leurs toiles, tels que nous sommes, avec nos costumes et nos mœurs.

Je ne veux pas dire qu’en dehors des sujets modernes il n’y a point de salut possible. Je crois avant tout à la personnalité, et je suis prêt à accepter de nouveau les Grecs et les Romains, s’il naissait un homme de génie qui les peignît en maître. Seulement je pense qu’un artiste ne sort pas impunément de son temps ; qu’il obéit à son insu à la pression du milieu et des circonstances. Selon toute probabilité, les maîtres de demain, ceux qui apporteront avec eux une originalité profonde et saisissante, seront nos frères, accompliront en peinture le mouvement qui a amené dans les lettres l’analyse exacte et l’étude curieuse du présent.

D’ailleurs, le Salon est là pour me donner raison. Il y a une tendance certaine vers les sujets modernes. Mais combien sont rares les peintres qui comprennent ce qu’ils font, qui vont à la réalité par amour fervent pour la réalité.

Nos artistes sont des femmes qui veulent plaire. Ils coquettent avec la foule. Ils se sont aperçus que la peinture classique faisait bâiller le public, et ils ont vite lâché la peinture classique. Quelques-uns ont risqué l’habit noir ; la plupart s’en sont tenus aux toilettes riches des petites et des grandes dames. Pas le moindre désir d’être vrai dans tout cela, pas la plus mince envie de renouveler l’art et de l’agrandir en étudiant le temps présent. On sent que ces gens- là peindraient des bouchons de carafe, si la mode était de peindre des bouchons de carafe. Ils coupent leurs toiles à la moderne, voilà tout. Ce sont des tailleurs qui ont l’unique souci de satisfaire leurs clients.

Les peintres qui aiment leur temps du fond de leur esprit et de leur cœur d’artistes entendent autrement les réalités. Ils tâchent avant tout de pénétrer le sens exact des choses ; ils ne se contentent pas de trompe-l’œil ridicules, ils interprètent leur époque en hommes qui la sentent vivre en eux, qui en sont possédés et qui sont heureux d’en être possédés. Leurs œuvres ne sont pas des gravures de mode banales et inintelligentes, des dessins d’actualité pareils à ceux que les journaux illustrés publient. Leurs œuvres sont vivantes, parce qu’ils les ont prises dans la vie et qu’ils les ont peintes avec tout l’amour qu’ils éprouvent pour les sujets modernes.

Parmi ces peintres, au premier rang, je citerai Claude Monet. Celui-là a sucé le lait de notre âge, celui-là a grandi et grandira encore dans l’adoration de ce qui l’entoure. Il aime les horizons de nos villes, les taches grises et blanches que font les maisons sur le ciel clair ; il aime, dans les rues, les gens qui courent, affairés, en paletots : il aime les champs de courses, les promenades aristocratiques où roule le tapage des voitures ; il aime nos femmes, leur ombrelle, leurs gants, leurs chiffons, jusqu’à leurs faux cheveux et leur poudre de riz, tout ce qui les rend filles de notre civilisation.

Dans les champs, Claude Monet préférera un parc anglais à un coin de forêt. Il se plaît à retrouver partout la trace de l’homme, il veut vivre toujours au milieu de nous. Comme un vrai Parisien, il emmène Paris à la campagne, il ne peut peindre un paysage sans y mettre des messieurs et des dames en toilette. La nature paraît perdre de son intérêt pour lui, dès qu’elle ne porte pas l’empreinte de nos mœurs. Il y a en lui un peintre de marines de premier ordre. Mais il entend le genre à sa façon, et là encore je trouve son profond amour pour les réalités présentes. On aperçoit toujours dans ses marines un bout de jetée, un coin de quai, quelque chose qui indique une date et un lieu. Il paraît avoir un faible pour les bateaux à vapeur. D’ailleurs il aime l’eau comme une amante, il connaît chaque pièce de la coque d’un navire, il nommerait les moindres cordages de la mâture.

Cette année, il n’a eu qu’un tableau reçu : Navires sortant des jetées du Havre (1). Un trois-mâts emplit la toile, remorqué par un vapeur. La coque, noire, monstrueuse, s’élève au-dessus de l’eau verdâtre, la mer s’enfle et se creuse au premier plan, frémissant encore sous le heurt de la masse énorme qui vient de la couper.

Ce qui m’a frappé dans cette toile, c’est la franchise ; la rudesse même de la touche ; l’eau est âcre ; l’horizon s’étend avec âpreté ; on sent que la haute mer est là, qu’un coup de vent rendrait le ciel noir et les vagues blafardes. Nous sommes en face de l’océan, nous avons devant nous un navire enduit de goudron, nous entendons la voix sourde et haletante du vapeur qui emplit l’air de sa fumée nauséabonde. J’ai vu ces tons crus ; j’ai respiré ces senteurs salées.

Il est si facile, si tentant de faire de la jolie couleur avec de l’eau ; du ciel et du soleil, qu’on doit remercier le peintre qui consent à se priver d’un succès certain en peignant les vagues telles qu’il les a vues, glauques et sales, et en posant sur elles un grand coquin de navire, sombre, bâti solidement, sortant des chantiers du port. Tout le monde connaît ce peintre officiel de marines qui ne peut peindre une vague sans en tirer un feu d’artifice. Vous rappelez-vous ces triomphants coups de soleil changeant la mer en gelée de groseille, ces vaisseaux empanachés éclairés par les feux de Bengale d’un astre de féerie ? Hélas ! Claude Monet n’a pas de ces gentillesses-là.

Il est un des seuls peintres qui sachent peindre l’eau ; sans transparence niaise, sans reflets menteurs. Chez lui, l’eau est vivante, profonde, vraie surtout. Elle clapote autour des barques avec de petits flots verdâtres, coupés de lueurs blanches, elle s’étend en mares glauques qu’un souffle fait subitement frissonner ; elle allonge les mâts qu’elle reflète en brisant leur image, elle a des teintes blafardes et ternes qui s’illuminent de clartés aiguës. Ce n’est point l’eau factice, cristalline et pure ; des peintres de marine en chambre, c’est l’eau dormante des ports étalée par plaques huileuses, c’est la grande eau livide de l’énorme océan qui se vautre en secouant son écume salie.

L’autre tableau de Claude Monet, celui que le jury a refusé et qui représentait la jetée du Havre, est peut-être plus caractéristique. La jetée s’avance ; longue et étroite, dans la mer grondeuse, élevant sur l’horizon blafard les maigres silhouettes noires d’une file de becs de gaz. Quelques promeneurs se trouvent sur la jetée. Le vent souffle du large, âpre, rude, fouettant les jupes, creusant la mer jusqu’à son lit, brisant contre les blocs de béton des vagues boueuses, jaunies par la vase du fond. Ce sont ces vagues sales, ces poussées d’eau terreuse qui ont dû épouvanter le jury habitué aux petits flots bavards et miroitants des marines en sucre candi.

D’ailleurs, il ne faudrait pas juger Claude Monet d’après ces deux tableaux, sous peine de l’envisager d’une façon très incomplète. Il me répugne d’étudier des œuvres prises à part ; je préfère analyser une personnalité, faire l’anatomie d’un tempérament, et c’est pourquoi je vais souvent chercher en dehors du Salon les œuvres qui n’y sont pas et dont l’ensemble seul peut expliquer l’artiste en entier.

J’ai vu de Claude Monet des toiles originales qui sont bien sa chair et son sang. L’année dernière, on lui a refusé un tableau de figures, des femmes en toilettes claires d’été, cueillant des fleurs dans les allées d’un jardin *; le soleil tombait droit sur les jupes d’une blancheur éclatante. L’ombre tiède d’un arbre découpait sur les allées, sur les robes ensoleillées, une grande nappe grise. Rien de plus étrange comme effet. Il faut aimer singulièrement son temps pour oser un pareil tour de force, des étoffes coupées en deux par l’ombre et le soleil ; des dames bien mises dans un parterre que le râteau d’un jardinier a soigneusement peigné.

Femme au jardin, Sainte-Adresse, 1867

Je l’ai déjà dit, Claude Monet aime d’un amour particulier la nature, que la main des hommes habille à la moderne. Il a peint une série de toiles prises dans des jardins (2). Je ne connais pas de tableaux qui aient un accent plus personnel, un aspect plus caractéristique. Sur le sable jaune des allées les plates-bandes se détachent, piquées par le rouge vif des géraniums, par le blanc mat des chrysanthèmes. Les corbeilles se succèdent, toutes fleuries, entourées de promeneurs qui vont et viennent en déshabillé élégant. Je voudrais voir une de ces toiles au Salon ; mais il paraît que le jury est là pour leur en défendre soigneusement l’entrée. Qu’importe d’ailleurs ! elles resteront comme une des grandes curiosités de notre art, comme une des marques des tendances de l’époque.

Certes, j’admirerais peu ces œuvres, si Claude Monet n’était un véritable peintre. J’ai simplement voulu constater la sympathie qui l’entraîne vers les sujets modernes. Mais si je l’approuve de chercher ses points de vue dans le milieu où il vit, je le félicite encore davantage de savoir peindre, d’avoir un œil juste et franc, d’appartenir à la grande école des naturalistes. Ce qui distingue son talent, c’est une facilité incroyable d’exécution, une intelligence souple, une compréhension vive et rapide de n’importe quel sujet.

Je ne suis pas en peine de lui. Il domptera la foule quand il le voudra. Ceux qui sourient devant les âpretés voulues de sa marine de cette année, devraient se souvenir de sa femme en robe verte de 1866. Quand on peut peindre ainsi une étoffe, on possède à fond son métier ; on s’ est assimilé toutes les manières nouvelles, on fait ce que l’on veut. Je n’attends de lui rien que de bon, de juste et de vrai. Avant de terminer, je dirai quelques mots de deux toiles qui me paraissent dignes d’être nommées à côté de celles de Claude Monet.

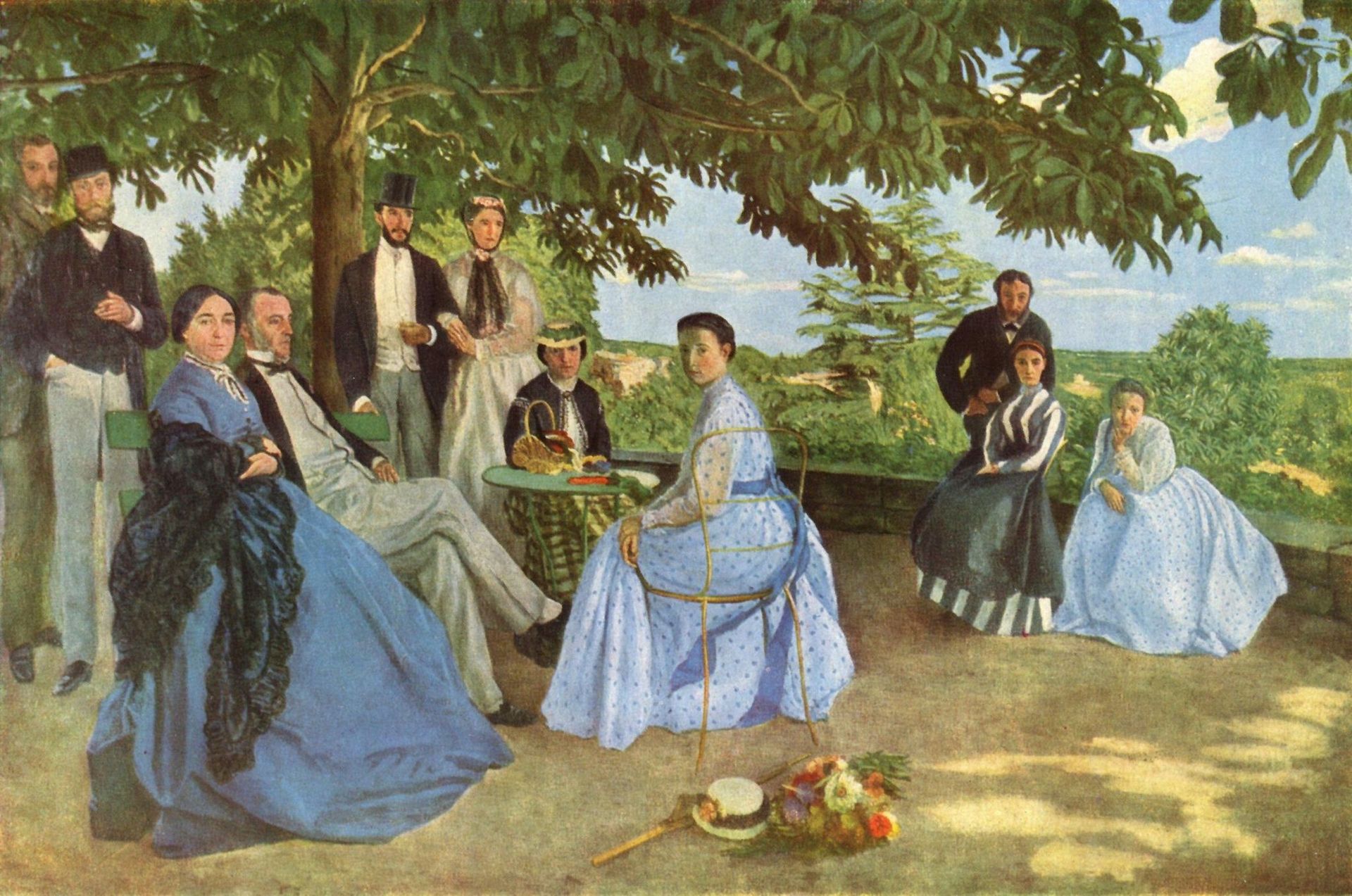

Dans la même salle, auprès de la marine de ce dernier, se trouve un tableau de Frédéric Bazille : Portraits de la famille***, qui témoigne d’un vif amour de la vérité. Les personnages sont groupés sur une terrasse, dans l’ombre adoucie d’un arbre. Chaque physionomie est étudiée avec un soin extrême, chaque figure a l’allure qui lui est propre. On voit que le peintre aime son temps, comme Claude Monet, et qu’il pense qu’on peut être un artiste en peignant une redingote. Il y a un groupe charmant dans la toile, le groupe formé par les deux jeunes filles assises au bord de la terrasse.

L’autre tableau dont je désire parler, est celui qu’Henri Renoir (3) a intitulé Lise et qui représente une jeune femme en robe blanche, s’abritant sous une ombrelle. Cette Lise me paraît être la sœur de la Camille* de Claude Monet. Elle se présente de face ; débouchant d’une allée, balançant son corps souple, attiédi par l’après-midi brûlante. C’est une de nos femmes, une de nos maîtresses plutôt, peinte avec une grande vérité et une recherche heureuse du côté moderne.

Il me faudrait citer encore plusieurs noms, si je voulais dresser une liste complète des actualistes de talent. Il suffira que j’aie nommé ceux pour lesquels je me sens le plus de sympathie. L’art n’est qu’une production du temps. J’interroge l’avenir, et je me demande quelle est la personnalité qui va surgir, assez large, assez humaine pour comprendre notre civilisation et la rendre artistique en l’interprétant avec l’ampleur magistrale du génie.

Emile Zola

Notes :1 – Cette toile a été détruite.2 – Monet n’a pas attendu les années 80 pour entreprendre des « séries » : parmi les toiles de la série des femmes au jardin, présentes sur Internet, on peut voir Femme au jardin, Sainte-Adresse à L’Hermitage de Saint-Pétersbourg.3 – Zola a-t-il confondu Auguste Renoir avec son frère Henri qui exposait un Bouquet de Fleurs au Salon de 1868 ou bien est-ce le jeune homme qui a effectivement donné ce titre au tableau de son cadet ?

| pour retourner à l’index | pour lire la suite |