L’Evénement illustré, le 5 mai 1868

Le Camp des Bourgeois

J’ai entre les mains un livre singulier et intéressant, dont personne n’a encore parlé, et qui sera la curiosité de la semaine prochaine. Il s’agit d’une œuvre de M. Étienne Baudry, Le Camp des bourgeois, illustré par Gustave Courbet. Là est la grande attraction du volume. Le maître d’Ornans fait ses débuts dans l’illustration. C’est la première fois qu’il consent à travailler pour la librairie. Son talent, rude et solide, s’accommode assez mal des délicatesses de la gravure. Je connais bien un autre petit livre illustré par lui, un recueil de poésies de Max Buchon. Je crois qu’il n’existe plus que deux ou trois exemplaires de cette rareté. Courbet devait avoir dix-sept ou dix-huit ans lorsqu’il a fait les dessins qui se trouvent dans ce recueil. Ce sont des amoureux et des amoureuses se promenant dans des bocages, vêtus des vêtements étriqués à la mode vers 1840.

|

|

|

|

Le peintre des Casseurs de pierres était alors en pleine idylle, il ne songeait guère à la peinture humanitaire et démocratique que Proudhon a inventée plus tard pour son usage. Si vous rencontrez jamais les poésies de Max Buchon, feuilletez-les ; vous passerez un excellent quart d’heure à regarder les balbutiements d’un talent qui s’ignorait encore et qui se perdait dans une sentimentalité devenue grotesque aujourd’hui.

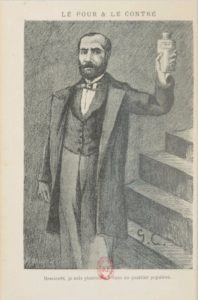

Pour en revenir au livre de M. Étienne Baudry, c’est là une œuvre qui fera sensation. L’auteur est un utilitaire tombant à bras raccourcis sur la bourgeoisie fainéante et oisive. Il appelle « bourgeois » tous les inutiles qui ne travaillent pas, et, comme il veut que tout le monde travaille, il sonne le glas de messieurs les propriétaires. Des paysans, rien que des paysans, tel est son rêve. Le volume aurait pu s’intituler : L’Art de se servir soi-même. Ce qui exaspère M. Baudry, c’est que nous ayons besoin de domestiques pour vivre. Il prétend qu’on peut se suffire, il cherche par exemple à prouver aux dames qu’elles n’ont pas besoin de cuisinière pour écosser des pois, ni de chambrière pour mettre leur corset. Je doute qu’il persuade cela à certaines coquettes de ma connaissance. Fi ! l’horreur ! éplucher des légumes ! Je n’ai pas ici la place nécessaire pour trancher des questions si graves. Plus de domestiques ! mais le monde serait bouleversé. Je laisse la parole aux philosophes et aux moralistes. Courbet ne pouvait guère trouver un texte dont l’esprit convînt mieux à son genre de talent. Le Franc-Comtois a dû se réjouir en lui de ce plaidoyer en faveur des paysans, des rudes enfants de la terre.

Aussi, comme il s’est mis volontiers à dauber les bourgeois, les messieurs qui ne sauraient distinguer une pelle d’un râteau !

Chacun de ses dessins est une satire. Il me semble que j’entends sa parole grasse, son rire épais, écrasant de son mépris les riches imbéciles qui ne comprennent pas la « bonne peinture » – la sienne. J’ouvre une parenthèse, pour y glisser un mot du maître. Un de mes amis l’entendait dernièrement donner une définition du talent d’un peintre accablé d’honneurs et de commandes, dont la peinture rose et blanche est un régal pour les personnes qui aiment les confitures… » Vous voulez faire une Vénus pareille à celle de X…, n’est-ce pas? disait Courbet. Eh bien ! vous peignez avec du miel une poupée sur votre toile ; puis, vous emplissez un goupillon de farine, et, légèrement, vous aspergez la poupée. C’est fait. » Un homme qui a si peu de respect pour la peinture académique, doit être terrible pour M. Prudhomme.

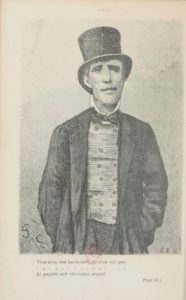

Dès la première page du Camp des bourgeois, il nous montre l’immortel Joseph relevant les sourcils dans une grimace grosse d’importance et de bêtise. Un peu plus loin, se trouve le fils du bourgeois, un collégien qui a une large mâchoire de crétin. Puis vient l’épouse, puis toute la famille. On dirait un défilé de fœtus conservés dans du vinaigre.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Je recommande particulièrement le chapitre où Courbet expose lui-même ses théories sur les destinées de l’art. Je regrette vivement de ne pouvoir citer ce chapitre en entier. Le maître y déclare carrément qu’il faut fermer les musées et les remplacer par les gares de chemin de fer. Personne ne va plus au Louvre, tandis que tout le monde voyage de temps à autre, quand ça ne serait que pour aller manger une friture à Asnières. C’est donc dans les salles d’attente qu’il faut maintenant accrocher les tableaux. Entendez-nous : il s’agit des tableaux de l’école nouvelle. Quant aux anciens, on peut les brûler. Il faut que les galeries soient une histoire du travail, qu’elles représentent les productions, les industries, les ouvriers des différentes contrées. « On se morfond chez eux, s’écrie Courbet en s’adressant à un administrateur, quand on pourrait s’y instruire, quand il vous suffirait de cacher sous de bons tableaux ces grandes murailles nues et désolées pour enseigner au peuple l’histoire vraie, en lui montrant de la vraie peinture. » Je veux apporter ma petite pierre à l’édifice. Courbet n’a peut-être pas encore songé que les Halles centrales offrent un développement de murs admirable et que la bonne peinture serait là au frais. Allons, à l’œuvre, artistes de l’avenir ! Peignez les différentes pêches, les mille espèces de poissons, racontez-nous les jours d’orage et les jours de calme de la grande mer. Nos bonnes et nos femmes, en allant au marché, ont besoin de voir un peu de vraie peinture !

Emile Zola

| pour retourner à l’index | pour lire la suite |